Khrys’presso du lundi 24 juin 2024

Comme chaque lundi, un coup d’œil dans le rétroviseur pour découvrir les informations que vous avez peut-être ratées la semaine dernière.

Tous les liens listés ci-dessous sont a priori accessibles librement. Si ce n’est pas le cas, pensez à activer votre bloqueur de javascript favori ou à passer en “mode lecture” (Firefox) ;-)

Brave New World

- En Chine, des touristes confronté·es à la dystopie kafkaïenne du « tout numérique » (next.ink)

- La Thaïlande légalise le mariage homosexuel, une première en Asie du Sud-Est (liberation.fr)

- Inside India’s first emergency room to fight heat crisis (bbc.com)

A few days ago, a man was wheeled in with body temperatures soaring to 42C […]At the clinic, doctors dunked the patient into the icy waters of a 250-litre ceramic tub where the temperature ranges from 0 to 5C […] The patient took about 25 minutes to cool down and begin recovering

Voir aussi Chaleur : c’est quoi le stress thermique (huffingtonpost.fr)

l’un des éléments qui influence le plus le stress thermique, c’est l’humidité […] l’humidité de l’air empêche la sueur de s’évaporer et l’organisme de réguler sa température. Il suffit de six heures d’exposition à 35 °C avec un taux d’humidité de 100 % pour tuer une personne en bonne santé.

- At least 550 Hajj pilgrims die in scorching temperatures and thousands more treated for heat stress (abc.net.au) – voir aussi À La Mecque, au moins 550 pèlerins meurent pendant le grand pèlerinage annuel à cause de la chaleur (liberation.fr)

Des diplomates arabes ont annoncé ce mardi 18 juin qu’au moins 550 pèlerins étaient morts durant le Hajj, le grand pèlerinage musulman dans l’ouest de l’Arabie Saoudite, en raison des températures extrêmes. Le Mercure a dépassé les 50°C à La Mecque.

- Deux bélugas transférés d’Ukraine en Espagne, une opération « à haut risque » pour les protéger des bombes (liberation.fr)

- L’Union européenne s’apprête à sanctionner pour la première fois le gaz russe (legrandcontinent.eu)

Aujourd’hui, les États membres se sont accordés pour inclure dans le prochain train de sanctions contre la Russie des mesures visant son secteur gazier. Si les mesures à venir ne réduiront pas drastiquement les sommes versées à Moscou pour l’importation de gaz, elles brisent néanmoins un tabou qui nuisait à la crédibilité du bloc.

- Meredith Whittaker (Signal) contre la modération de l’envoi de fichiers dans les messageries (next.ink)

- ‘Encryption is deeply threatening to power’ : Meredith Whittaker of messaging app Signal (theguardian.com)

- Chat control vote postponed : Huge success in defense of digital privacy of correspondence ! (patrick-breyer.de)

Voir aussi EU cancels vote on child sexual abuse law amid encryption concerns (politico.eu)A vote scheduled today to amend a draft law that may require WhatsApp and Signal to scan people’s pictures and links for potential child sexual abuse material was removed from European Union countries’ agenda, according to three EU diplomats.

- Privacy app maker Proton transitions to nonprofit foundation structure (techcrunch.com)

- Comprendre les Nouveautés de la Directive NIS 2 : un pas de géant pour la Cybersécurité Européenne (undernews.fr)

- La famille la plus riche du Royaume-Uni condamnée à de la prison en Suisse pour avoir exploité ses domestiques (leparisien.fr)

- À Londres, 350 ONG appellent à une grande marche pour sauver la biodiversité (humanite.fr)

- « La consommation en métaux des Européens génère des massacres » (reporterre.net)

La région du Kivu, à l’est du Congo, est en effet décimée depuis plus d’une vingtaine d’années : plus de 6 millions de morts, des viols systématiques de femmes et d’enfants, des millions de déplacé·es. Un massacre inouï qualifié de « génocide » par de nombreux observateurs, mais qui se déroule toujours à l’ombre de l’indignation internationale. Il est notamment le résultat de manœuvres entreprises par les industries des pays riches pour l’accès à des ressources minières essentielles à la transition dite écologique : financement direct ou indirect des bandes armées, corruption des dirigeants du pays.

- Orano perd l’énorme gisement d’uranium d’Imouraren au Niger (usinenouvelle.com)

Doté de réserves considérables, Imouraren a été découvert en 1966 par le CEA et est régulièrement présenté comme l’un des plus grands gisements d’uranium du monde avec près de 200000 tonnes en réserves. Il avait été repris par Areva en 2006 et mis sous cocon par Orano en 2015, avant d’être relancé en mai 2023 suite à la remontée des cours du combustible nucléaire. Le champion français avait à l’époque annoncé la signature d’un accord avec l’État et le lancement d’un projet pilote à 85 millions d’euros pour tester une technologie d’extraction par pompage in situ (ISR), avant une prise de décision pour 2028.

- L’urgence climatique, première victime des élections européennes ? (telerama.fr)

- Une vague de chaleur d’une intensité « rarement observée » à cette période de l’année (ici.radio-canada.ca)

La chaleur accablante persiste dans le sud du Québec, dans le centre et le sud de l’Ontario, ainsi que dans une grande partie des provinces de l’Atlantique, où des températures maximales de 30 à 35 degrés Celsius et un facteur humidex dans les 40 ont été enregistrés mercredi.

- FedEx’s Secretive Police Force Is Helping Cops Build An AI Car Surveillance Network (forbes.com)

It raises questions about why a private company…would have privileged access to data that normally is only available to law enforcement.

- Une Américaine finalement libérée après 43 ans de prison, condamnée à la place d’un policier (huffingtonpost.fr)

- Internet Archive forced to remove 500,000 books after publishers’ court win (arstechnica.com)

- L’appétit énergétique de l’IA met à rude épreuve le réseau électrique des États-Unis qui n’était pas préparé à une augmentation subite de la charge, laissant l’industrie à la recherche de solutions miracles (developpez.com)

- En Équateur, une panne d’électricité géante provoque le chaos dans tout le pays (huffingtonpost.fr)

- Au Brésil, des incendies hors normes brûlent la plus grande zone humide du monde (huffingtonpost.fr)

Le record de départs de feu pour un mois de juin a été pulvérisé avant même le début de la saison sèche.

- Pendant la pandémie de Covid, l’armée américaine à l’origine d’une propagande « antivax » (huffingtonpost.fr)

Une enquête menée par Reuters sur des centaines de comptes Twitter révèle une tentative de décrédibiliser le vaccin chinois.

- Infectious diseases skyrocket worldwide fueled by COVID-19 pandemic (wsws.org)

the systematic dismantling of public health measures by capitalist governments worldwide, allowing SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, unimpeded access to the world’s population, has created the conditions for even greater damage to human health.

- Les dégâts causés par les moustiques coûtent de plus en plus cher (reporterre.net)

94,7 milliards de dollars. C’est le coût total estimé entre 1975 et 2020 des dommages et pertes liés aux virus de la dengue, du Zika et du chikungunya, transmis par les moustiques à travers 166 pays. Et le montant annuel augmente « massivement » chaque année depuis les années 2000

- Pollution de l’air : 8,1 millions de personnes sont mortes en 2021 (humanite.fr)

Devant le tabac ou l’alcool, la pollution de l’air est le deuxième facteur de risque de décès dans le monde, avec un nouveau chiffre de 8,1 millions de personnes décédées en 2021, selon la cinquième édition du rapport « State of Global Air », publié le 19 juin. Cela représente un décès sur huit dans le monde.

- Why fixing methane leaks from the oil and gas industry can be a climate game-changer – one that pays for itself (theconversation.com)

- La multiplication des satellites comme Starlink est une bombe à retardement pour la couche d’ozone (huffingtonpost.fr)

Spécial Palestine et Israël

- Netanyahou dissout le cabinet de guerre et confie Gaza aux faucons du Likoud (revolutionpermanente.fr)

Une semaine après la démission de Benny Gantz, Netanyahou a dissout, ce matin, le cabinet de guerre, actant la fin du gouvernement d’union nationale israélien. La conduite des opérations militaires dans la bande de Gaza est désormais confiée à un cercle restreint de conseillers issus de l’extrême-droite et aux faucons du Likoud.

- Des frappes israéliennes sur des camps de déplacés près de Rafah ont fait au moins 25 morts (euronews.com)

Ces frappes ont eu lieu vendredi alors qu’Israël poursuit son opération militaire à Rafah, où plus d’un million de Palestiniens se sont réfugiés pour échapper aux combats qui se déroulent ailleurs dans la bande de Gaza.

- Gaza : des tirs sur les locaux du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) font au moins 22 mort·es (liberation.fr)

- En Cisjordanie, l’armée d’Israël attache un Palestinien blessé au capot d’une Jeep militaire (huffingtonpost.fr) Tsahal a admis qu’au cours d’une opération à Jénine, ses soldats avaient enfreint aux règles en vigueur dans ses rangs.

- Guerre à Gaza : l’Onu fustige de nouveau Israël pour ses « crimes » (humanite.fr)

Deux nouveaux rapports présentés par les Nations Unies pointent le niveau de violence inouï déployé en toute illégalité par l’armée israélienne depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza.

- L’Arménie reconnaît à son tour l’État de Palestine (humanite.fr)

Le ministère arménien des Affaires étrangères a annoncé vendredi 21 juin la reconnaissance de l’État de Palestine en réaction à la « situation critique à Gaza », et pour faire avancer la paix au Proche-Orient. Plus des trois quarts des États membres de l’ONU ont déjà fait de même.

- Angèle, Disiz, Blanche Gardin… Voices for Gaza, les artistes mobilisé·es pour les Palestiniens (humanite.fr)

Spécial femmes dans le monde

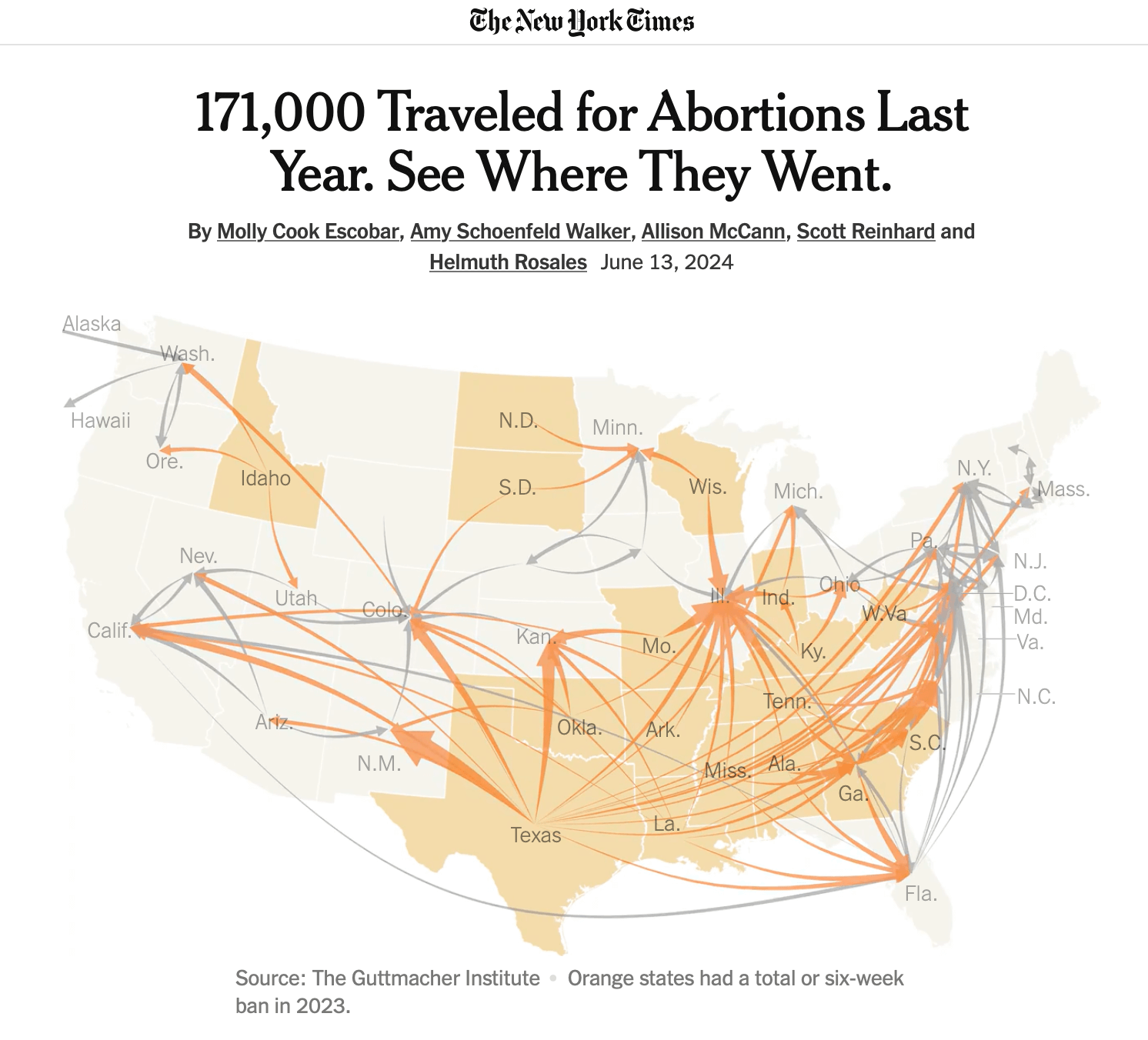

- « Avortement aux États-Unis » sur France 5 : ce témoignage montre l’horreur des femmes privées d’IVG (huffingtonpost.fr)

- JO de Paris 2024 : des équipes féminines japonaises se protégeront du voyeurisme grâce à ce textile innovant (huffingtonpost.fr)

Ce tissu spécial, élaboré par l’entreprise japonaise Mizuno, sert à contrer la pratique des voyeurs qui photographient secrètement les sous-vêtements et les corps des athlètes sous leurs tenues à l’aide d’appareils photos infrarouges

- Apple punit les femmes pour les mêmes accomplissements qui valent des récompenses aux hommes (developpez.com)

Spécial France

- Élections législatives 2024 : Pourquoi c’est faux de dire que LFI est un parti d’extrême gauche ? (20minutes.fr)

« Une erreur provoquée par de la droitisation de l’échiquier politique »

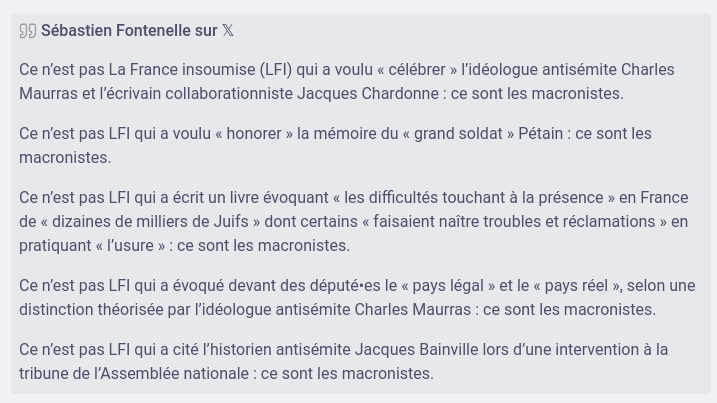

- Antisémitisme : le Nouveau Front populaire dénonce une « odieuse campagne de diffamation menée par une macronie en déroute » (liberation.fr) – voir aussi Réponse collective à une infamie : Sur l’accusation d’antisémitisme portée contre la France insoumise (auposte.fr)

L’antisémitisme est un fléau. Une ignominie qui doit être combattue avec la plus grande force et une détermination implacable. Dans ce texte, que les signataires soient ou non d’accord avec la France insoumise, elles et ils entendent montrer que l’accusation d’antisémitisme s’abattant sur LFI est une infamie, aux soubassements politiques et même politiciens honteux : peur panique devant le Nouveau Front populaire, tentative de mise à mort politique d’une force de gauche combative, criminalisation du soutien au peuple palestinien. La lutte contre l’antisémitisme est affaiblie et dévoyée par ces accusations mensongères.

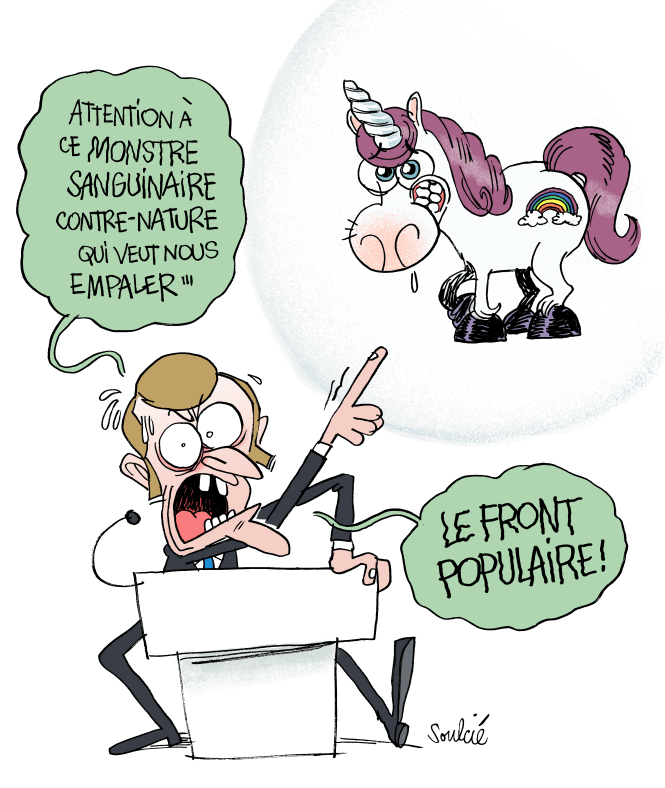

- Législatives : « Un Front populaire d’extrême gauche », l’argument risqué (et trompeur) de la Macronie (huffingtonpost.fr)

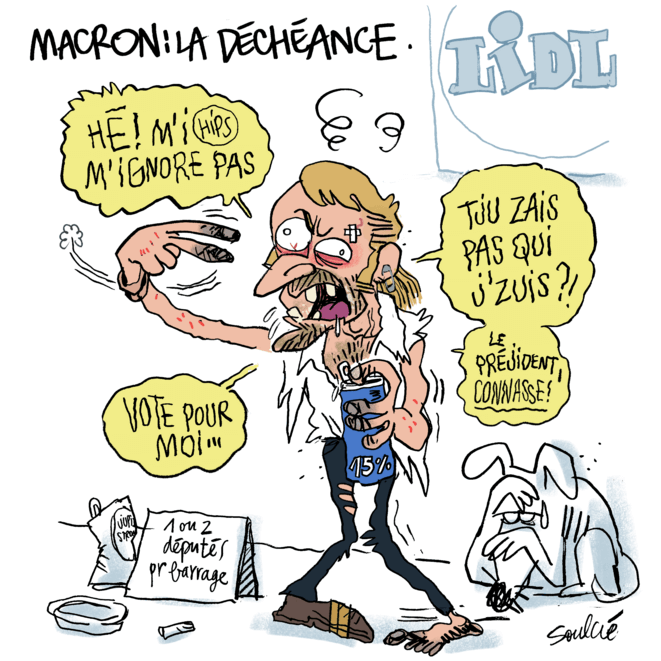

À dix jours du premier tour, les sondeurs estiment que la coalition Renaissance – MoDem – Horizons pourrait disparaître dans la majeure partie des territoires le 30 juin au soir, et laisser place à de nombreux duels NFP – RN pour le second tour.

- Législatives 2024 : “Nous sommes présidés par un adolescent qui s’amuse à craquer des allumettes dans une station-essence”, lance Raphaël Glucksmann (francetvinfo.fr)

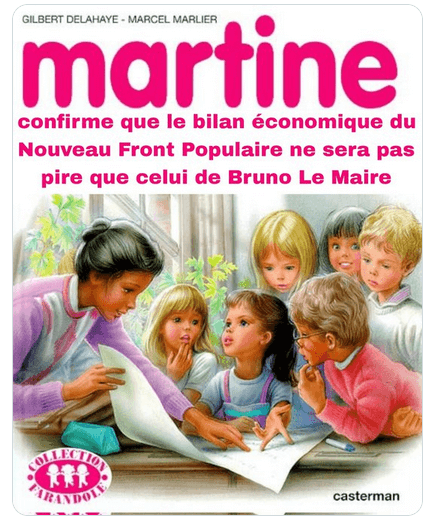

- « Pas de grande peur » : le banquier d’affaire Matthieu Pigasse défend le programme économique du Nouveau Front populaire (liberation.fr)

le patron de presse a refusé de renvoyer le « bloc de gauche » et « l’extrême droite » dos à dos, notamment sur le volet économique, à l’inverse de la rhétorique macroniste. […] Au micro de France Info, Matthieu Pigasse a tenu à nuancer le « spectre de la grande peur » agité de toutes parts, « comme si les bolcheviques allaient revenir demain avec le couteau entre les dents ». Selon lui, l’arrivée au pouvoir de l’alliance de la gauche ne remettrait pas en cause les investissements étrangers en France et a convoqué l’histoire : « À chaque fois que la gauche a été au pouvoir au cours des 30 dernières années, le taux de croissance a été plus élevé que dans les cas où elle n’était pas au pouvoir. »

- ISF, smic à 1 600 euros net… Ce qu’il faut retenir du programme économique du Nouveau Front populaire (humanite.fr)

- Dominique de Villepin apporte son soutien au Front populaire (leperepeinard.com)

L’ancien Premier ministre votera pour le Front Populaire en cas de second tour face au RN. Dominique de Villepin ” considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le Rassemblement national, qui constitue la véritable menace “.

- Marion Maréchal aurait dilapidé l’argent de Reconquête avant d’en partir (liberation.fr)

D’après « le Canard enchaîné », la nièce de Marine Le Pen aurait grassement rémunéré ses amis avant de prendre la porte du parti d’Eric Zemmour.

- Affaire des kits de campagne : la condamnation du Rassemblement national validée par la Cour de cassation (leparisien.fr)

Le parti avait été condamné à 250 000 euros par la cour d’appel de Paris en 2023 pour « recel d’abus de biens sociaux »

- Olivier Véran renonce à la médecine esthétique (et ce n’est pas lié à sa candidature) (huffingtonpost.fr)

- La répétition de la cérémonie d’ouverture prévue lundi est reportée en raison du débit de la Seine (lemonde.fr)

- JO de Paris 2024 : à un mois et demi des épreuves, il y a toujours trop de bactéries fécales dans la Seine (liberation.fr)

- JO d’hiver 2030 dans les Alpes : le CIO suspend sa décision en raison de la crise politique (liberation.fr)

L’instance olympique réclame une garantie de livraison des JO de 2030 qui doit être « signée par la personne qui peut engager le gouvernement ». Or nul ne sait qui dirigera le gouvernement français entre les législatives et le 24 juillet, date de la décision finale du CIO.

- Les habitants de Beauvais refusent de voir voler 20 000 avions de plus (reporterre.net)

- Près de Paris, des fleurs et du compost pour dépolluer les sols (reporterre.net)

Dans le nord fortement pollué de L’Île-Saint-Denis, le projet Lil’Ô expérimente des façons de dépolluer et de redonner vie au sol. Tas de compost, ferme florale et prairie sauvage viennent contester l’hégémonie du goudron.

- Automobile : avec GPA, la voiture est recyclée à 99,7 % (humanite.fr)

Dirigée depuis soixante ans par la famille Renaud, l’ancienne casse automobile GPA est devenue un poids lourd du recyclage des voitures et de l’équipement d’occasion. L’usine drômoise revalorise 99,7 % des véhicules hors d’usage. Une prouesse.

- Cette algue qui rend malade et se répand sur les plages (reporterre.net)

La microalgue a fait une arrivée très remarquée sur la côte basque du fait des symptômes qu’elle peut provoquer : des maux de gorge, le nez et les yeux qui coulent, de la toux, voire de la fièvre, ainsi que des irritations cutanées… « Les symptômes sont assez semblables à ceux du covid […] À la différence près « du goût métallique si particulier qu’elle laisse en bouche »

Spécial femmes en France

- Indignation après l’interdiction du port du voile aux JO (ici.radio-canada.ca)

Seules les athlètes françaises portant le voile seront exclues.

- Le RN s’oppose à l’émancipation des femmes contrairement à ce que raconte Jordan Bardella (basta.media)

Le Rassemblement national compte sur le vote des femmes pour l’emporter aux législatives. Jordan Bardella et son parti sont pourtant de piètres défenseurs de leurs droits et s’opposent le plus souvent à leur émancipation.

RIP

Spécial médias et pouvoir

- Bombardements israéliens à Rafah : les JT plaident le droit à l’« erreur » (acrimed.org)

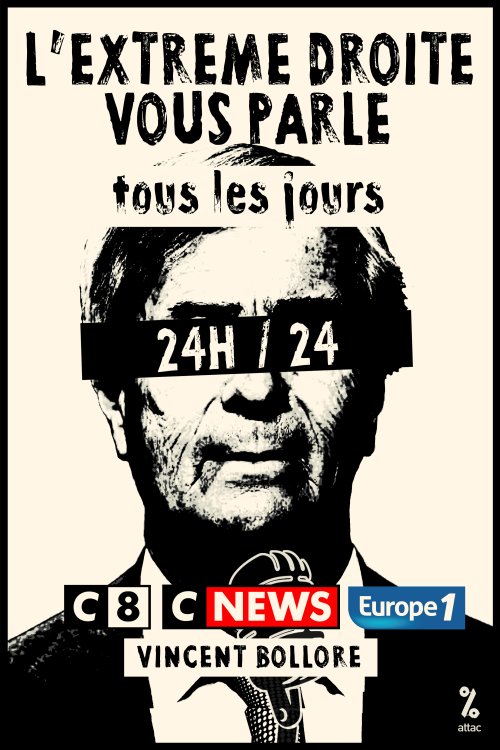

- Cyril Hanouna remplace Sophie Davant sur Europe1 : les médias Bolloré en campagne (lesnouvellesnews.fr)

La station Europe1 congédie l’animatrice Sophie Davant pour confier l’antenne à Cyril Hanouna qui se distingue par son soutien à l’extrême droite. Les puissants médias du groupe Bolloré pourraient servir les élections au RN sur un plateau radio et télé.

- “On marche sur la tête” : l’émission de Cyril Hanouna rappelée à l’ordre par l’Arcom (telerama.fr)

Le régulateur de l’audiovisuel a demandé à Europe 1, qui diffuse depuis lundi une émission confiée à l’animateur de “TPMP”, de respecter entre autres ses obligations en matière de “pluralisme”.

- Législatives : LCI diffuse un graphique trompeur et défavorable au Nouveau Front populaire (liberation.fr)

- Pour un front commun des médias contre l’extrême droite (blogs.mediapart.fr)

Jamais depuis la Libération, l’extrême droite, en France, ne s’est trouvée si près de la victoire.[…] Dans sa stratégie de conquête du pouvoir, elle a fait des médias un terrain privilégié, avec la prise de contrôle de titres, de chaînes de télévision, de radios par des milliardaires au service de son projet. Par ce maillage, elle impose dans le débat public ses fausses nouvelles et ses obsessions contraires aux droits fondamentaux.

- France TV organise une purge des journalistes signataires de la tribune contre la menace de l’extrême droite (blast-info.fr) – voir aussi Front commun des médias : des signataires sanctionnés à France Télévisions (humanite.fr)

Les cinq membres du bureau de la Société des journalistes de France 3 (rédaction nationale), signataires du front commun des médias contre l’extrême droite, soutenu par 90 rédactions, ont été mis en retrait ce vendredi par la direction de l’information de France Télévisions.

- Les « édits » : une véritable contre-offensive numérique pour le Front populaire (bondyblog.fr)

Il n’est pas question de discours politique, mais plutôt de mettre l’accent sur le charisme, voire le physique des différentes personnalités politiques.

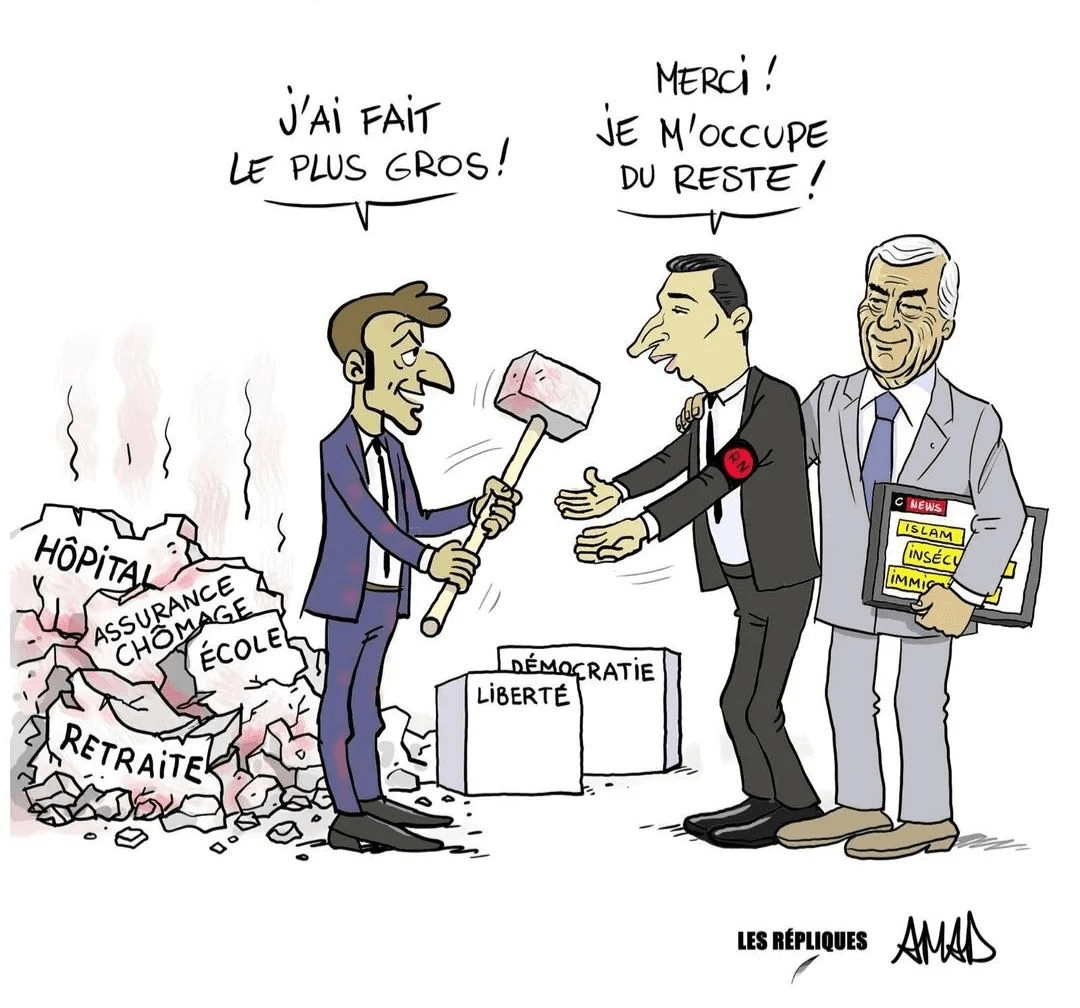

Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)

- Macron en campagne contre la gauche (regards.fr)

Emmanuel Macron a un plan et il compte bien le faire réussir. L’idée est aussi simple que suicidaire : permettre à Jordan Bardella d’accéder à Matignon pour que, face à sa médiocrité, Marine Le Pen perde la présidentielle en 2027. […] Le Nouveau Front Populaire, Macron n’était pas prêt.

- D’où est venue la rumeur, démentie par l’Elysée, d’un possible recours de Macron à l’article 16 de la Constitution ? (liberation.fr)

- Déficits publics excessifs : la France dans les six pays épinglés par la Commission européenne (liberation.fr)

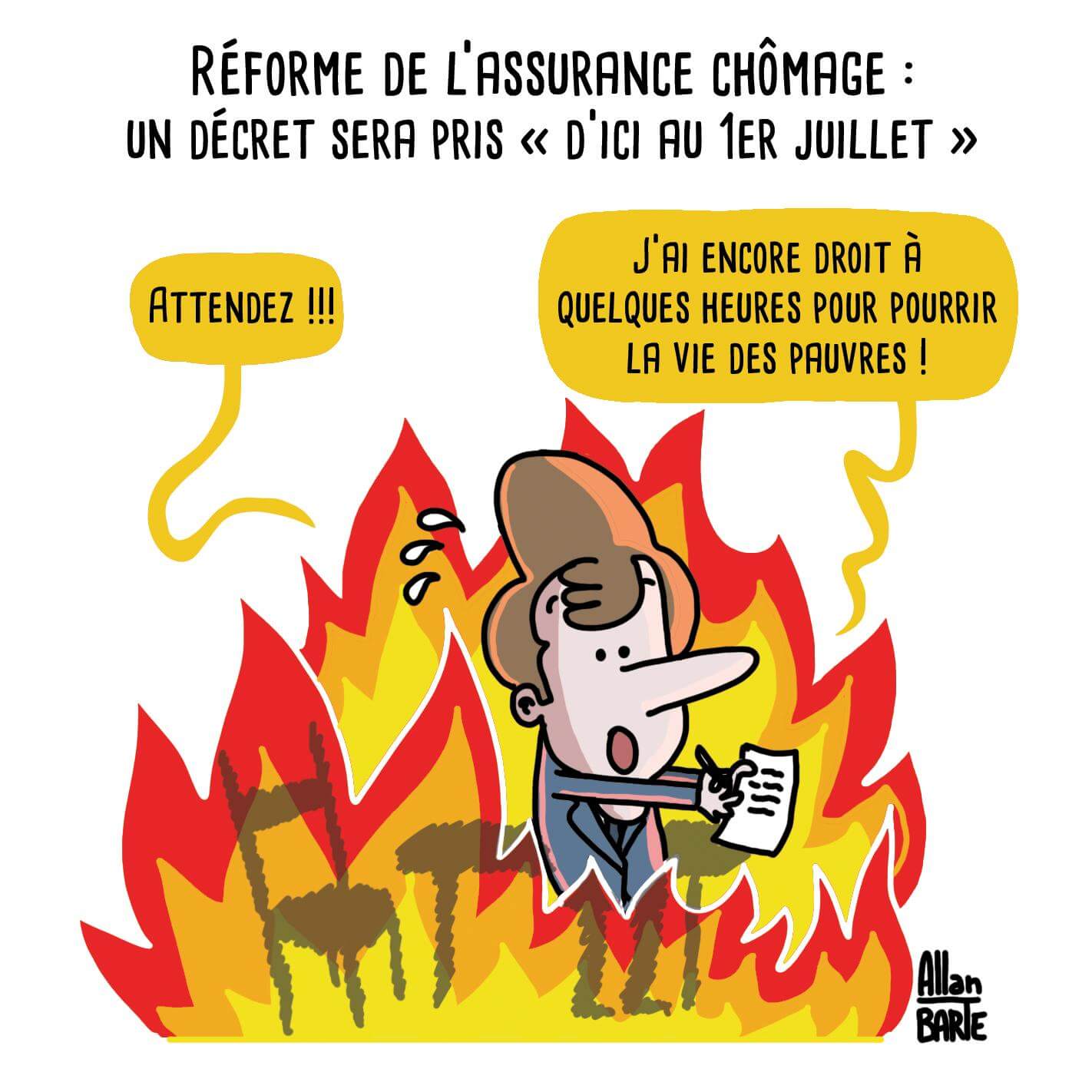

- Assurance Chômage : l’appauvrissement sera le premier effet de la réforme, selon des chercheurs. (force-ouvriere.fr)

- Missions locales : « On n’accompagne plus les jeunes, on les flique » (basta.media)

- Le « temps d’échange sur le racisme et l’antisémitisme » voulu par Macron exaspère les enseignant·es (huffingtonpost.fr)

Le chef de l’État a demandé l’organisation d’une heure d’échange au primaire et au collège sur ces sujets. Une annonce « hors-sol » pour les syndicats d’enseignants.Donc des gamins de 12-13 ans violent en réunion une gamine du même âge, et on fait un temps d’échange sur le racisme et l’antisémitisme.

- Éducation nationale : plus de 1500 postes de professeurs des écoles non pourvus aux concours (liberation.fr)

- Yaourts : les lobbies esquivent l’interdiction du polystyrène (reporterre.net)

Pots de yaourt, crèmes dessert, barquettes de viande ou poisson… Saviez-vous que tous ces emballages sont en polystyrène non recyclable, et que la loi prévoyait leur interdiction au 1ᵉʳ janvier 2025 ? Mais grâce à un savant lobbying, les industriels vont échapper à cette obligation

- La France a « plus d’un an de retard » sur ses politiques climatiques, alerte le Haut Conseil pour le Climat (huffingtonpost.fr)

Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…

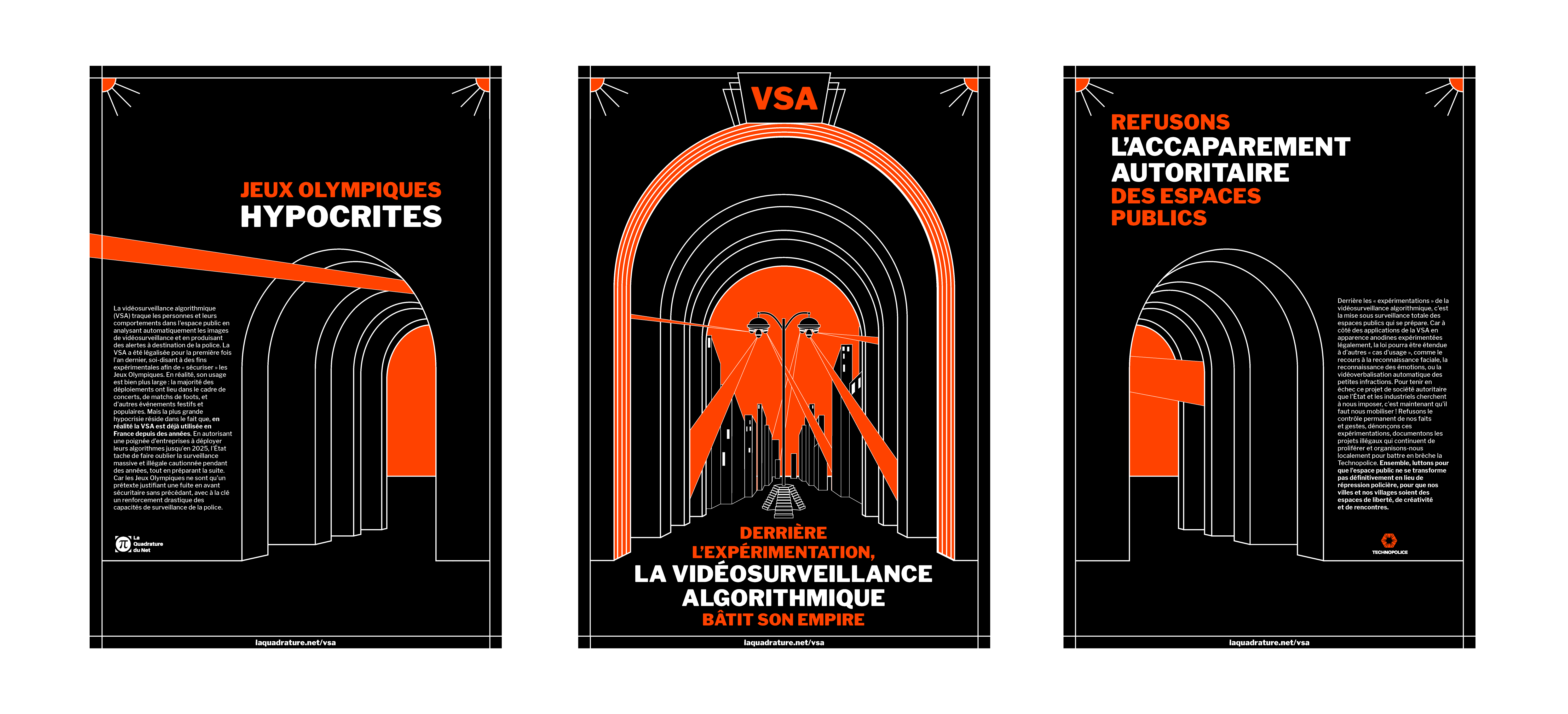

- La vidéosurveillance par intelligence artificielle expérimentée pendant la Fête de la musique (humanite.fr)

- Nouvelle-Calédonie : Christian Tein, le leader du CCAT, sera incarcéré dans l’Hexagone (huffingtonpost.fr)

Une autre mise en cause, Brenda Wanabo, chargée de la communication de la CCAT, doit être placée en détention à Dijon, selon son avocat, Me Thomas Gruet, qui s’est dit « extrêmement choqué et abasourdi ».Mère de trois enfants, dont le plus jeune a 4 ans, cette militante « qui n’a jamais appelé à la violence », va être séparée de sa famille et est « anéantie »

- “J’ai été déportée car l’extrême droite était au pouvoir” : une rescapée d’Auschwitz critique Serge Klarsfeld. (bfmtv.com)

“Quand tu vois Klarsfeld qui se met d’accord avec eux, là tu te dis qu’il y a quelque chose qui ne va plus. Si même les juifs se mettent du côté de l’extrême droite, on n’en finira jamais”.

- Législatives 2024 : “S’ils avaient connu ces époques, ils se tiendraient un peu mieux”, s’inquiètent ces résistant·es de la Seconde Guerre mondiale (francetvinfo.fr)

- Aux Juifs et aux Juives qui pensent voter RN (juivesetjuifsrevolutionnaires.wordpress.com)

Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale, nous entendons beaucoup de Juifs et de Juives qui doutent de la conduite à tenir. Certain⸱es, convaincu⸱es que le RN est devenu l’ami des Juif⸱ves, se préparent même à voter pour lui. Pourtant, si le RN s’est fait discret concernant l’antisémitisme, celui-ci reste partie intégrante de son identité et de son programme. Le projet du RN, c’est en effet l’effacement de toutes les minorités, y compris la minorité juive.

- Législatives 2024 : la carte des candidats RN épinglés par Libé pour racisme, antisémitisme ou conspirationnisme (liberation.fr)

- « Va à la niche » : le racisme de deux sympathisants RN dans un reportage d’Envoyé spécial indigne, Dupond-Moretti demande la suspension d’un fonctionnaire (liberation.fr) – voir aussi « Envoyé spécial » : Marine Le Pen ne voit rien de raciste dans l’expression « va à la niche » (huffingtonpost.fr)

Marine Le Pen assure qu’il n’y a rien de raciste dans l’expression « va dans ta niche » (en réalité « va à la niche » dans le reportage), employée par un couple blanc de sympathisants Rassemblement national invectivant leur voisine, une aide-soignante noire, qui assure être victime régulièrement d’agressions verbales et de cris de singe.

- « Juif qui parle, bouche qui ment » : Louis-Joseph Pecher, le candidat antisémite de Ciotti et du RN (streetpress.com)

Candidat promu par Eric Ciotti et soutenu par le Rassemblement National en Meurthe-et-Moselle, Louis-Joseph Pecher a pourtant enchaîné les tweets antisémites, racistes, sexistes, homophobes ces derniers mois sur son compte X-Twitter.

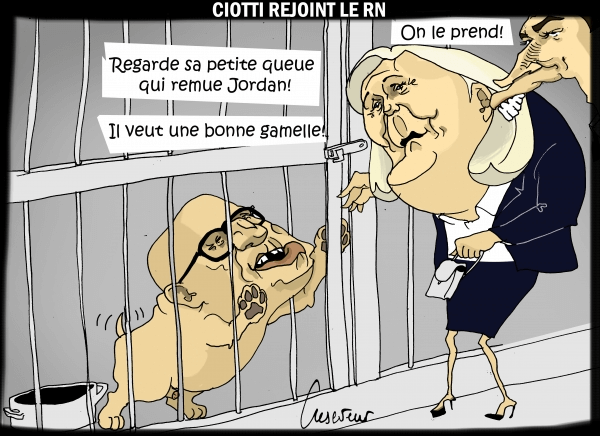

- C’est officiel : l’alliance Ciotti-RN pour les législatives est bien une « union d’extrême droite » (liberation.fr)

Le ministère de l’Intérieur a choisi la terminologie « Union de l’extrême droite » pour étiqueter les candidats investis par le parti frontiste et celui qui reste président de LR (selon la justice).

- Législatives 2024 : Oui, le Rassemblement national de Jordan Bardella reste bien un parti d’extrême droite (huffingtonpost.fr)

Malgré les efforts du parti lepéniste pour dissimuler cette évidence, son programme parle pour lui.

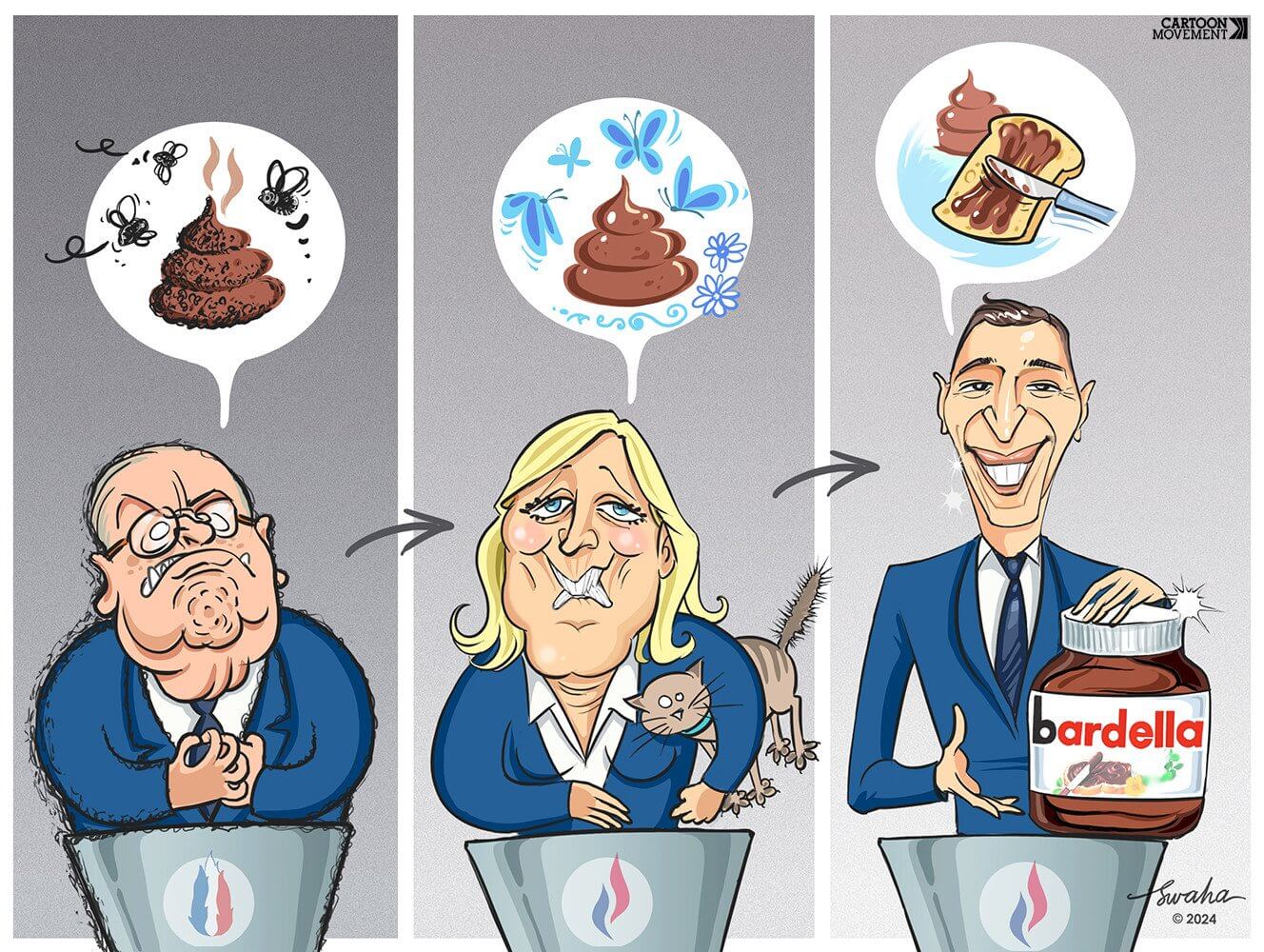

- Jordan Bardella, le fasciste à visage humain (frustrationmagazine.fr)

Il a l’air sérieux, Jordan Bardella. Il est grand, mince. Il porte la cravate. Ses costumes bleu marine et ses chemises blanches sont parfaitement ajustés. Quand il débite ses propos sur les plateaux TV, il affiche un calme olympien. Il déroule tranquillement sa propagande, avec sa mâchoire carrée, sa tête impassible, dans laquelle on devine un très grand vide. Pas qu’il soit bête, loin de là. Mais on n’y sent aucune conviction, aucune structure idéologique. Il récite, parfaitement, une leçon. Il ne diffère en cela pas du personnel macroniste. Si on ne l’arrête pas, il va, encore plus qu’eux -oui, c’est possible- tous nous défoncer.

- Desintox sur le programme xénophobe du RN (france.attac.org)

Dans le monde selon le Rassemblement national, les immigré·es sont responsables de tous les maux : délinquance, violences sexuelles, chômage, baisse les salaires, déficit public… Une catégorie de la population est ainsi désignée à la vindicte populaire, alors même que la responsabilité grandes entreprises et des plus riches – qui comptent parmi les nouveaux amis des dirigeant·es d’extrême-droite – est passée sous le tapis dans leurs diatribes.

- Effrayés par la gauche, les milieux d’affaires français se tournent vers le RN (courrierinternational.com) – voir aussi Redoutant une victoire de la gauche, une partie du patronat français adoube l’extrême droite (korii.slate.fr)

« Plutôt Hitler que le Front populaire. »

- « Inconséquence », « cynisme », « irresponsabilité »… Macron et « l’immigrationnisme » venu de l’extrême droite suscitent de vives indignations (liberation.fr)

- Dunkerque : une plainte déposée à la suite de la découverte d’un liquide bleu dans une cuve d’eau potable à destination des migrant·es (lemonde.fr)

Près de Dunkerque, un liquide chimique a été mélangé à l’eau destinée aux centaines de personnes sans-abri. Cette eau, fournie quotidiennement par une organisation citoyenne, est utilisée pour boire, cuisiner et se laver.

- Benoît Coquard : dans les milieux où on vote RN, « la gauche est invisible » (basta.media)

« Le fait qu’Emmanuel Macron ait présenté le RN comme unique parti d’opposition suscite un effet d’entrainement »

- « Si le RN arrive au pouvoir, c’est l’apartheid à la française ! » (streetpress.com)

- Législatives 2024 : Emmanuel Macron accusé de « surfer sur la transphobie ambiante » (huffingtonpost.fr)

« L’extrême droite n’a plus besoin de faire campagne. Macron fait le travail »

- Enquête sur les « penseurs » qui ont façonné le programme économique du Rassemblement national (alternatives-economiques.fr)

- À Paris, le RN investit un proche du Gud comme suppléant aux législatives (streetpress.com)

Cet auteur, affilié à la Nouvelle droite est un intime de cadres du Gud, et donne des conférences pour des groupuscules radicaux dans toute la France.

- Le GUD cherche a récupérer des procurations pour le front populaire (leperepeinard.com)

- Une journaliste de Blast en garde à vue : sous Macron, informer est un délit (blast-info.fr) – voir aussi Une journaliste de « Blast » en garde à vue après avoir couvert une manifestation (reporterre.net)

Dans le cadre d’une enquête sur les ventes d’armes en Israël, la reporter couvrait une manifestation menée au siège de l’entreprise d’armement Exxelia Technologies (ex-Eurofarad), visée par une plainte pour complicité de crimes de guerre et homicide.

- Dans la police, l’extrême droite se lâche (blast-info.fr)

Les images de CRS passifs et semblant protéger des néo-fascistes armés et masqués aux prises avec des manifestants ont semé le trouble : des policiers d’extrême droite seraient-ils en train de se lâcher avec la possibilité que leur camp accède au pouvoir ?

- Strasbourg : prison ferme pour des CRS après une interpellation violente et sans motif démontré (leparisien.fr)

- La vitrine contre l’extrême droite d’une librairie jeunesse vandalisée à Marseille (marsactu.fr)

Depuis quelques jours, on pouvait y voir des peluches mises en scène en une “manifestation de doudous”, comme l’explique la fondatrice Émilie Berto : une série de peluches brandissant des pancartes avec des messages antiracistes, antifascistes, contre l’homophobie et exhortant à se rendre aux urnes pour les législatives à venir.

- À Toulon, un militant d’extrême droite menace une personne en situation de handicap et fait des saluts nazis (streetpress.com)

- « On aura ta peau en ton château » : un député LR menacé de mort après s’être opposé à une alliance avec le RN (liberation.fr)

Jean-Jacques Gaultier, député LR des Vosges, a reçu une lettre le menaçant de mort signée d’un « commando RN départemental ».

Spécial résistances

- Devoir de vigilance : les actions intentées contre Total et EDF jugées recevables (liberation.fr)

À la suite de la décision de la cour d’appel de Paris ce mardi 18 juin sur les actions intentées par des ONG contre de grandes entreprises accusées de manquement à leur devoir de vigilance, celles-ci devront répondre sur le fond de leur responsabilité écologique.

- La mobilisation de l’électorat de la gauche et du centre peut fortement affaiblir le RN (legrandcontinent.eu)

nos calculs montrent que rien n’est joué : la mobilisation du centre et de la gauche demeure un facteur suffisamment décisif pour faire basculer l’élection et déterminer la composition de la prochaine Assemblée nationale.

- Face à l’extrême droite : « Les seules batailles perdues sont celles qu’on renonce à mener » (socialter.fr)

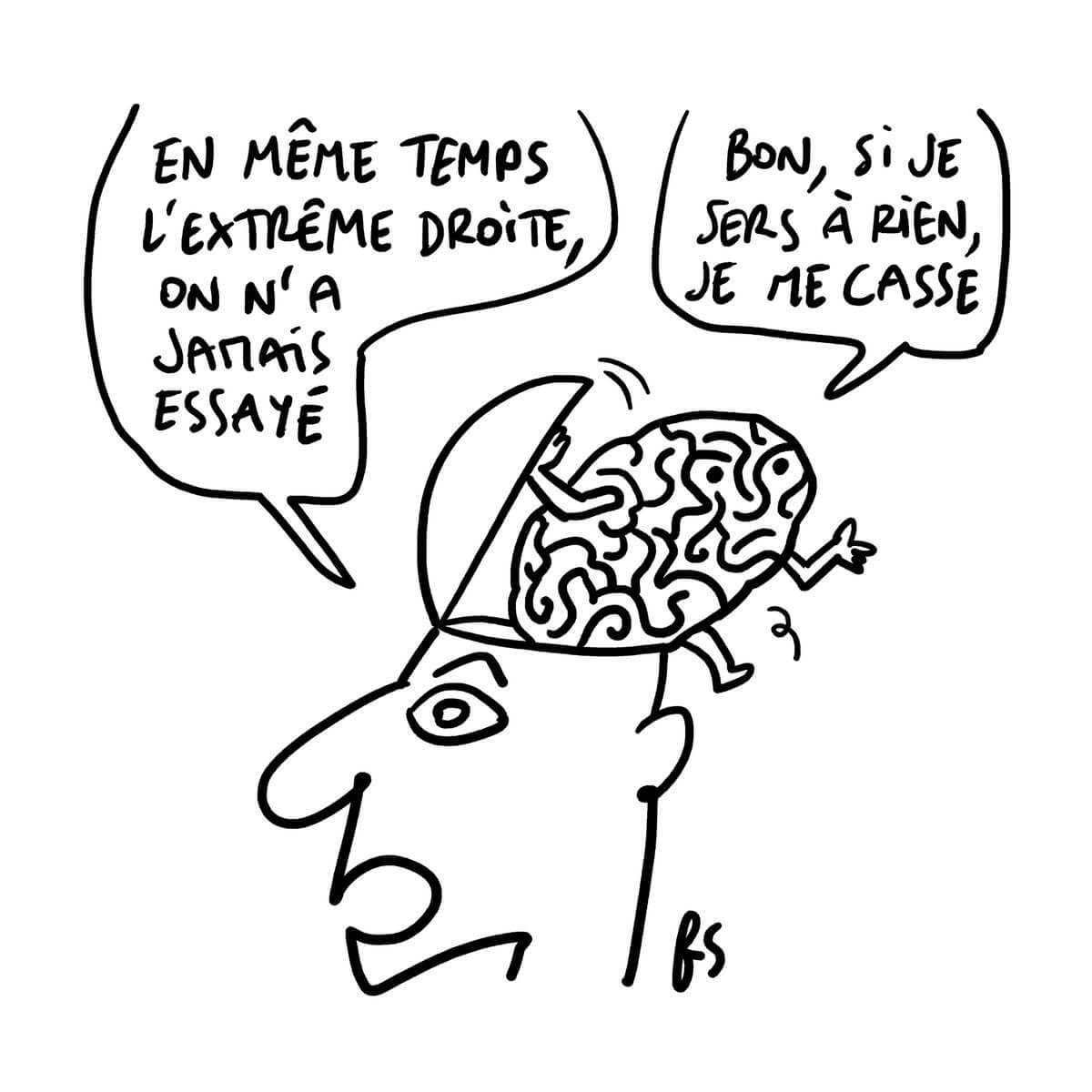

- Extrême droite : si, on a déjà essayé (france.attac.org)

Florilège de mesures anti-sociales prises par les municipalités dirigées par le Rassemblement national et des exemples de décisions prises dans des pays où l’extrême droite est arrivée au pouvoir.

- Loran de Bérurier noir : « Chanter qu’on “emmerde le Front national” ne suffit pas » (reporterre.net)

- Faire front populaire, avec le mouvement social (blogs.mediapart.fr)

Plus de 150 syndicalistes, militant·es des mouvements sociaux, de la gauche alternative, répondent présent·es à l’appel d’un Nouveau Front Populaire et appellent à s’y engager à la base pour faire reculer l’extrême droite et aller plus loin dans la rupture et l’alternative.

- Appel des professions et usagers de la santé à faire barrage contre l’extrême droite (blogs.mediapart.fr)

- La CGT appelle à voter pour le programme du Nouveau Front populaire (nvo.fr)

- Alerte féministe pour faire barrage à l’extrême droite (basta.media)

la possibilité que l’extrême droite arrive au pouvoir est désormais bien réelle. Nous savons qu’elle a pour obsession en priorité de venir casser les droits et libertés d’une immense partie de la population : les femmes, les personnes racisées, handicapées, trans et LGBTQIA+, les personnes migrantes, les filles et les enfants. Nous savons aussi qu’elle s’attaquera de front à tout le mouvement social.

- Législatives 2024 : contre l’extrême droite, des manifestations féministes dans toute la France (huffingtonpost.fr)

- « Appels du 18 juin » : contre l’abstention, ils passent 17 000 coups de fil en un jour (reporterre.net)

L’association Victoires populaires a organisé une campagne d’appels pour mobiliser les électeurs de gauche afin qu’ils aillent voter Nouveau Front populaire aux législatives.

- Artistes et influenceureuses se mobilisent contre l’extrême-droite (lareleveetlapeste.fr)

À la suite de la prise de parole de Squeezie, de nombreux·ses youtubeureuses ont elles aussi [appelé à] aller « voter le 30 juin et 7 juillet prochains (et bien sûr, pas pour des fafs de merde) ». La créatrice de contenu Léna Situations appelait dès le lendemain des résultats des élections européennes à « retourner voter » fin juin « contre l’extrême droite, contre la xénophobie, contre l’intolérance »

- 200 personnalités d’internet appellent à se mobiliser : l’histoire nous regarde ! (blogs.mediapart.fr)

200 créatrices, créateurs, personnalités d’Internet, réuni·es sous la bannière « le Stream populaire », appellent à une mobilisation dans les urnes contre l’extrême droite, mais aussi dans leurs contenus : « Notre public est comme nous : divers, de toutes les classes sociales, souvent LGBTI+, racisé, en situation de handicap. La portée de notre parole collective nous oblige. »

Voir aussi L’Histoire nous regarde : mobilisons-nous ! (lestreampopulaire.fr)

Nous, créatrices, créateurs, personnalités d’Internet, appelons à la mobilisation. L’Histoire nous regarde et nous avons jusqu’au dimanche 30 juin, premier tour des élections législatives, pour encourager nos communautés à voter.

- Le PS, EELV et LFI croulent sous les propositions d’actions (streetpress.com)

En cinq jours, plus de 32.000 personnes ont rejoint les canaux de LFI, soit une personne toutes les 10 secondes. À EELV, c’est plus de 500 nouvelles adhésions – en temps normal c’est 10 fois moins – et 20.000 personnes qui intègrent les boucles du parti en moins d’une semaine.

- Bloquer le RN, préparer la contre-attaque ! (unioncommunistelibertaire.org)

Ça y est nous y sommes. La menace fasciste qui montait depuis quarante ans est aux portes du pouvoir.

- Nous voulons construire plus que des barrages (latelierpaysan.org)

L’Atelier Paysan se situe naturellement plus volontiers du côté des mouvements sociaux que des rendez-vous électoraux. Pourtant, conscients du danger immense que représentent la poussée du RN et sa possible arrivée au pouvoir, nous apportons aujourd’hui clairement notre pierre aux fondations du nouveau front populaire.

Spécial GAFAM et cie

- Meta’s elections dashboard : A very disappointing sign (algorithmwatch.org)

On 3 June, Meta released an EU election monitoring dashboard, responding to investigations by the EU Commission under the Digital Services Act. It is riddled with basic errors, raising severe concerns about Meta’s engagement with risks of electoral interference.

- Un bogue dans Outlook permettrait à n’importe qui d’usurper l’identité des comptes de messagerie d’entreprise de Microsoft (developpez.com)

Les autres lectures de la semaine

- Politique économique : le Nouveau Front populaire dessine un changement de cap (blogs.alternatives-economiques.fr)

- La gauche souhaite taxer les riches : mais qui sera considéré comme « riche » ? (basta.media)

- L’Institut de recherches économiques et fiscales (Iref) : l’international très à droite (multinationales.org)

- Comment le béton a recouvert la France (reporterre.net)

- Le capitalisme d’enclaves et la fin de la démocratie (laviedesidees.fr)

À bas bruit, le capitalisme a construit son utopie : un monde débarrassé de la démocratie, de la citoyenneté et de l’État, disséminé sur une multitude de petits territoires reliés par la mobilité du capital et des élites.

- Comment Mussolini a installé la dictature fasciste : l’assassinat du député socialiste Matteotti (basta.media)

L’assassinat du député Giacomo Matteotti, particulièrement clairvoyant sur les dangers du fascisme et opposant acharné à Mussolini, marque le basculement de l’Italie dans la dictature. C’était il y a tout juste 100 ans…

- 20 juin 1944 : Jean Zay, « l’école de la République » du Front populaire, est assassiné par la Milice (humanite.fr)

- Guillaume Meurice : « Le pouvoir déteste l’humour car il désacralise les dominants » (lareleveetlapeste.fr)

- Mythologie : les fières Amazones ont bel et bien existé (nationalgeographic.fr)

Les véritables Amazones étaient de redoutables guerrières scythes montées à cheval, armées de lances et vêtues de pantalons. Les archéologues multiplient les découvertes attestant de l’existence de ces femmes guerrières dans l’Antiquité.

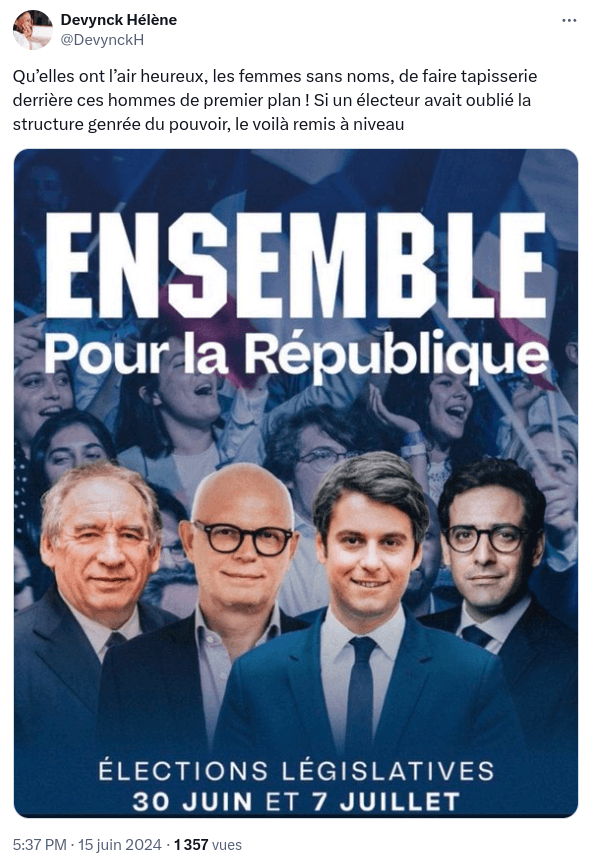

Les BDs/graphiques/photos de la semaine

- Martine

- Peyrat

- Pourris

- Propagande

- Cochon

- Monstre

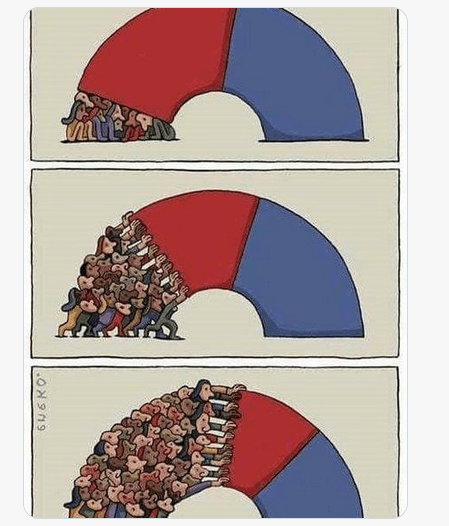

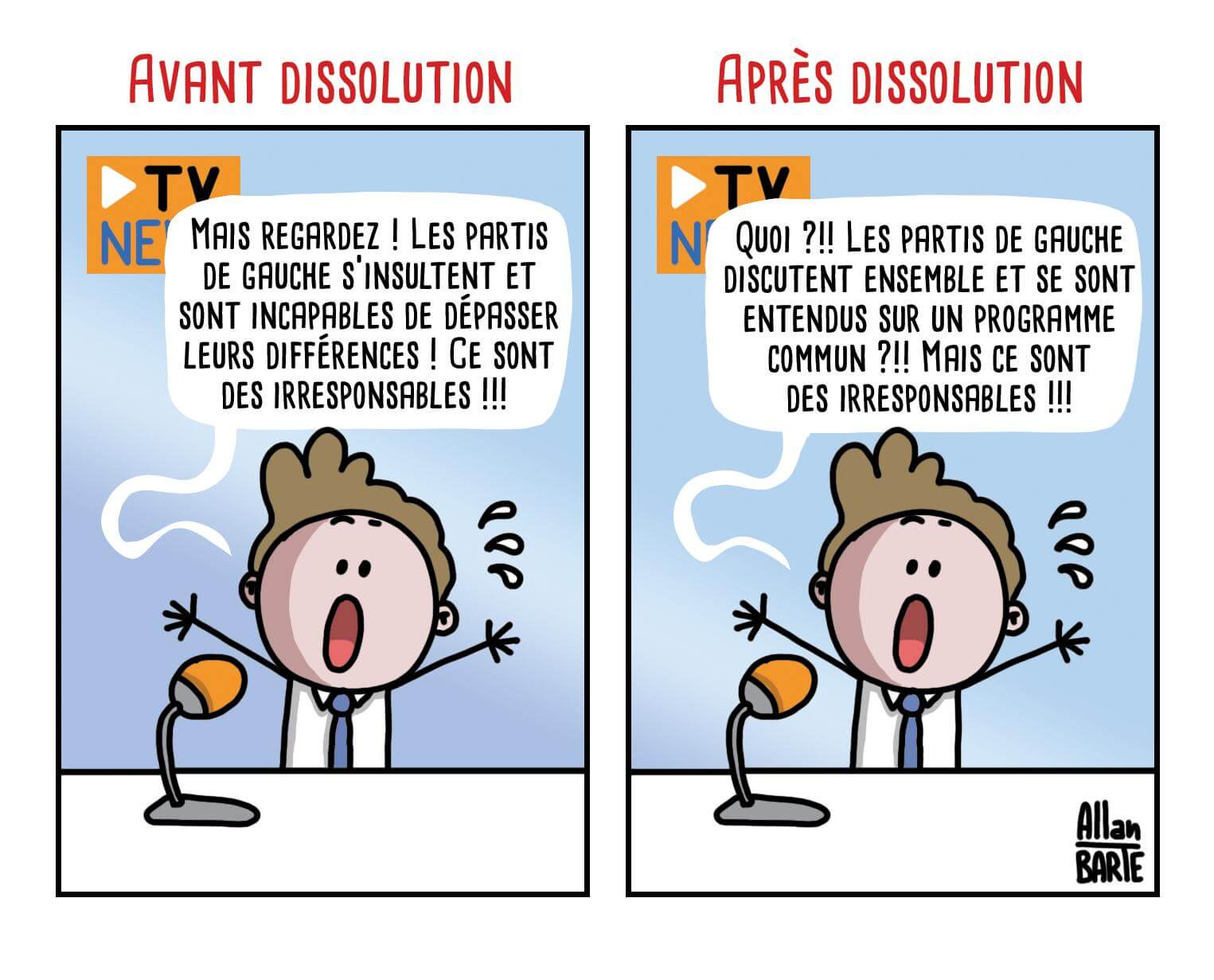

- Fonctionnement

- Cons

- MDR

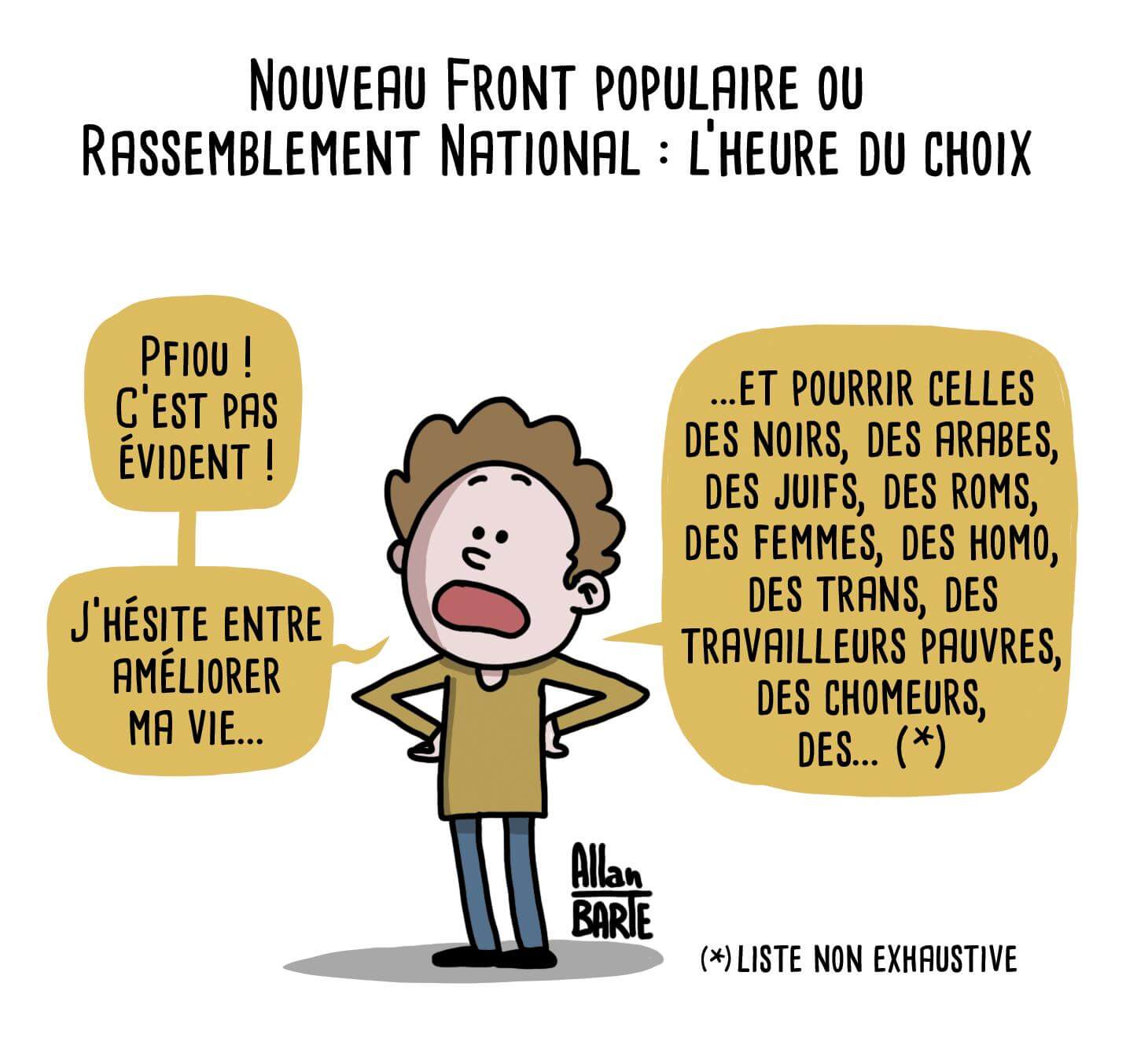

- Pas évident

- Fascisation

- RN1

- RN2

- Pervers

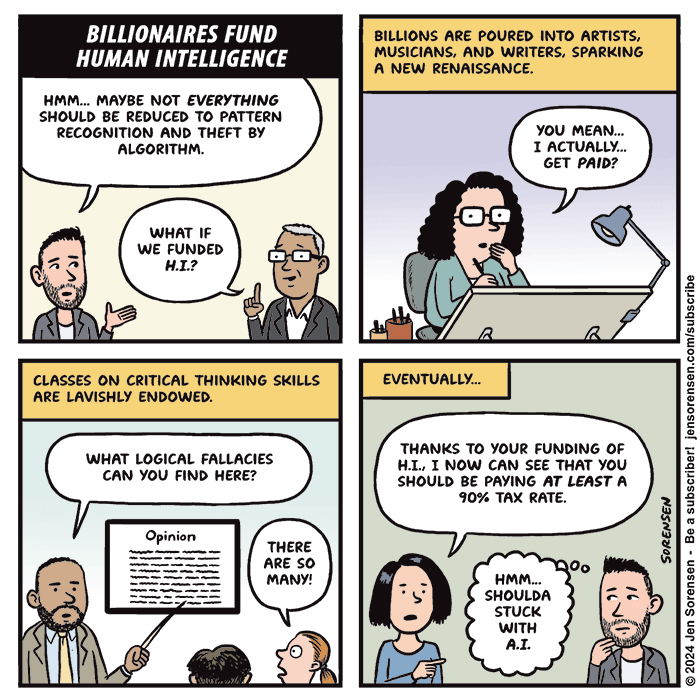

- Lesson

- Faites entrer

- Grenade

- Déchéance

- Désolé

- Chiche

- Argument

- Prudence

- Front Populaire

- Jeunesse

- Merde

- Nutella

- Goût

- Liberté d’expression

- Chat control

- Why

- Gender Affirmation Isn’t Just For Trans People (leftycartoons.com)

- Oranges bleues & roses rouges (grisebouille.net)

- Africa

Les vidéos/podcasts de la semaine

- L’Actu des Oublié.e.s • SIV • EP17 • Le Monde avec Gaza (renverse.co)

- La France tu l’aimes mais tu la quittes, la diaspora française musulmane – avec Alice Picard (spectremedia.org)

- Dissolution : révélations sur la “guerre des conseillers” à l’Élysée (invidious.fdn.fr)

- Les JO c’est pas jojo – 3/4 (peertube.stream)

- Si le RN accède au pouvoir… (mediapart.fr)

- Tuto : reconnaître le fascisme (quand il toque à votre porte) (invidious.fdn.fr)

- Comment en Allemagne en 1932 les divisions de la droite ont facilité l’ascension d’Hitler (radiofrance.fr)

La différence, c’est que dans notre situation, si la droite se déchire, la gauche s’est, semble-t-il, unie. On ne peut qu’espérer que cela tienne et que notre centre droit ait la sagesse de réaliser où sont les vrais dangers.

- « Le macronisme est la cause, et l’extrême-droite la conséquence » – Édouard Louis (video.blast-info.fr)

- Désastre médiatique : les chiens aboient… pour que le RN passe (video.blast-info.fr)

- À gauche de l’extrême – chronique de Charline Vanhœnacker (radiofrance.fr)

- Résister de l’intérieur ou résister à l’extérieur – Le Billet de Charline (invidious.fdn.fr)

- Récupérer l’information, la boussole et l’oseille – La chronique de Waly Dia (invidious.fdn.fr)

- Élections législatives 2024 : la France contre le Mordor (invidious.fdn.fr)

- Lou Trotignon transcende la scène du Tremplin Jeune (invidious.fdn.fr)

- Avant le Samedi j’avais badminton, maintenant j’ai manif – La chronique de Lou Trotignon (invidious.fdn.fr)

- Amy Pritchard reads her mitigation statement as delivered to the Court (invidious.fdn.fr)

Amy Pritchard was sentenced to 10 months in prison on 12th June 2024, the day after filming this piece. This followed her brave action where she and four others cracked the windows of JP Morgan bank to draw attention to the incredible harm their investments are causing. The bank was identified as the largest lender to fossil fuel companies by far in 2023.

- Angela Davis, l’iconique justicière sociale : le coup de cœur de Tahnee (humanite.fr)

Les trucs chouettes de la semaine

- Maïtané Lenoir : la militante du logiciel libre se met au service des candidats NFP (humanite.fr)

- Framapetitions, un service de pétitions qui vous respecte (test.framapetitions.org)

- Un site pour Annyo- le mouton à 5 pattes ! (annyo.logaton.fr) Vous pourrez même y générer vos propres planches !

Retrouvez les revues de web précédentes dans la catégorie Libre Veille du Framablog.

Les articles, commentaires et autres images qui composent ces « Khrys’presso » n’engagent que moi (Khrys).

Version pour consultation numérique ( double-pages )

Version pour consultation numérique ( double-pages ) Version pour impression ( page par page )

Version pour impression ( page par page )