Mastodon, fin de (première) partie ?

L’afflux récent d’inscriptions sur Mastodon, sous forme de vague inédite de cette ampleur, a largement retenti dans les médias.

Beaucoup se sont penchés sur le réseau social fédéré avec une curiosité nouvelle, pour expliquer (parfois de façon maladroite ou fragmentaire, mais c’est habituel1) de quoi il retourne aux nombreux « migrants » qui ont réagi vivement à la prise de contrôle de l’oiseau bleu par E. Musk.

L’événement, car c’en est un tant les réseaux sociaux sont devenus un enjeu crucial, a suscité, et c’est tout à fait sain, beaucoup d’interrogations, mais souvent selon une seule perspective : « Vous venez de l’oiseau qui a du plomb dans l’aile, que pouvez-vous trouver et que devez-vous craindre en vous inscrivant sur Mastodon ? ». Et en effet cela répond plus ou moins à une forte demande.

Cependant il nous est apparu intéressant d’adopter le temps d’un article une sorte de contre-champ : « que peuvent espérer ou redouter les mastonautes (ben oui on peut les appeler ainsi) avec de massives nouvelles arrivées ? »

C’est ce que propose d’analyser Hugh Rundle dans le billet que nous avons traduit ci-dessous. Il connaît bien Mastodon, dont il administre une instance depuis plusieurs années. Sa position pourra sembler exagérément pessimiste, car il estime qu’il faudra faire le deuil de Mastodon tel qu’on l’a connu depuis les débuts du Fédiverse. Qui sait ce qu’apporteront les prochains mois à la fédération de serveurs minuscules ou obèses qui par leur interconnexion fédèrent des êtres humains, hors de portée du capitalisme de surveillance ? Comme d’habitude, les commentaires sont ouverts et modérés.

Article original sur le blog de l’auteur : Mastodon’s Eternal September begins

Licence CC BY 4.0

L’éternel septembre de Mastodon commence…

par Hugh Rundle

Plus personne n’y va. Il y a trop de monde.

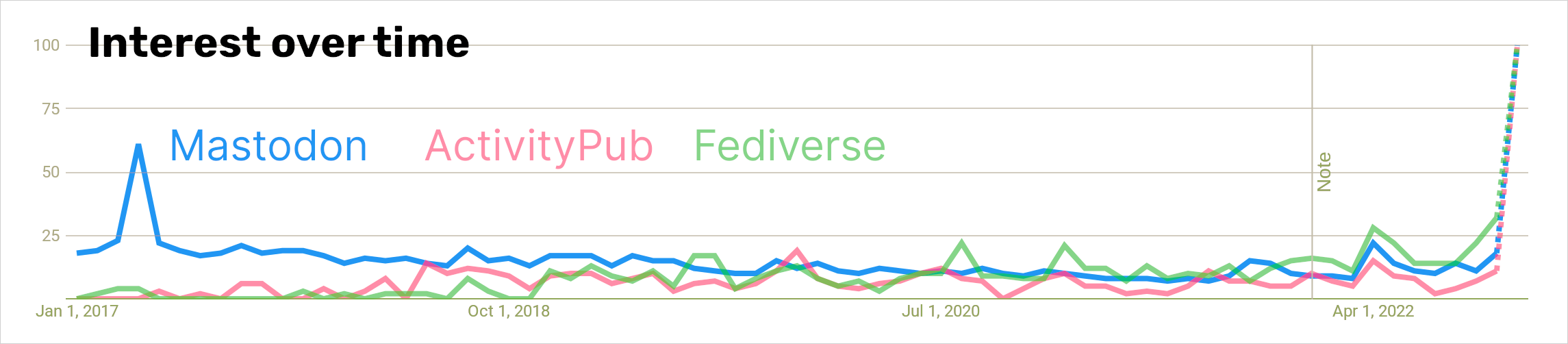

Cette fois, on dirait bien que c’est arrivé. Alors que les sites d’information commençaient à annoncer qu’Elon Musk avait finalisé l’achat de Twitter, l’éternel septembre du Fediverse – espéré et redouté en proportions égales par sa base d’utilisateurs existante – a commencé.

Nous avons déjà connu des vagues de nouvelles arrivées – la plus récente au début de cette année, lorsque Musk a annoncé son offre d’achat – mais ce qui se passe depuis une semaine est différent, tant par son ampleur que par sa nature. Il est clair qu’une partie non négligeable des utilisateurs de Twitter choisissent de se désinscrire en masse, et beaucoup ont été dirigés vers Mastodon, le logiciel le plus célèbre et le plus peuplé du Fediverse.

Deux types de fêtes

À Hobart, à la fin des années 1990, il y avait essentiellement trois boîtes de nuit. Elles étaient toutes plus ou moins louches, plus ou moins bruyantes, mais les gens y allaient parce que c’était là que les autres se trouvaient – pour s’amuser avec leurs amis, pour attirer l’attention, pour affirmer leur statut social, etc. Ça, c’est Twitter.

J’avais un ami qui vivait dans une colocation au coin d’un de ces clubs populaires. Il organisait des fêtes à la maison les week-ends. De petites fêtes, juste entre amis avec quelques amis d’amis. Ça, c’est le Fediverse.

Déferlement

Pour ceux d’entre nous qui utilisent Mastodon depuis un certain temps (j’ai lancé mon propre serveur Mastodon il y a 4 ans), cette semaine a été accablante. J’ai pensé à des métaphores pour essayer de comprendre pourquoi j’ai trouvé cela si bouleversant.

C’est censé être ce que nous voulions, non ? Pourtant, ça ressemble à autre chose. Comme lorsque vous êtes assis dans un wagon tranquille, discutant doucement avec quelques amis, et qu’une bande entière de supporters de football monte à la gare de Jolimont après la défaite de leur équipe. Ils n’ont pas l’habitude de prendre le train et ne connaissent pas le protocole. Ils supposent que tout le monde dans le train était au match ou du moins suit le football. Ils se pressent aux portes et se plaignent de la configuration des sièges.

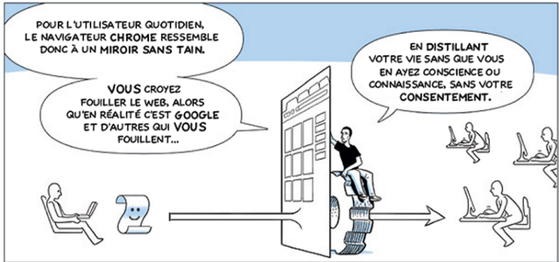

Ce n’est pas entièrement la faute des personnes de Twitter. On leur a appris à se comporter d’une certaine manière. À courir après les likes et les retweets. À se mettre en valeur. À performer. Tout ce genre de choses est une malédiction pour la plupart des personnes qui étaient sur Mastodon il y a une semaine. C’est en partie la raison pour laquelle beaucoup sont venues à Mastodon en premier lieu, il y a quelques années.

Cela signifie qu’il s’est produit un choc culturel toute la semaine, pendant qu’une énorme déferlement de tweetos descendait sur Mastodon par vagues de plus en plus importantes chaque jour. Pour les utilisateurs de Twitter, c’est comme un nouveau monde déroutant, tandis qu’ils font le deuil de leur ancienne vie sur Twitter. Ils se qualifient de « réfugiés », mais pour les habitants de Mastodon, c’est comme si un bus rempli de touristes de Kontiki venait d’arriver, et qu’ils se baladaient en hurlant et en se plaignant de ne pas savoir comment commander le service d’étage. Nous aussi, nous regrettons le monde que nous sommes en train de perdre.

Viral

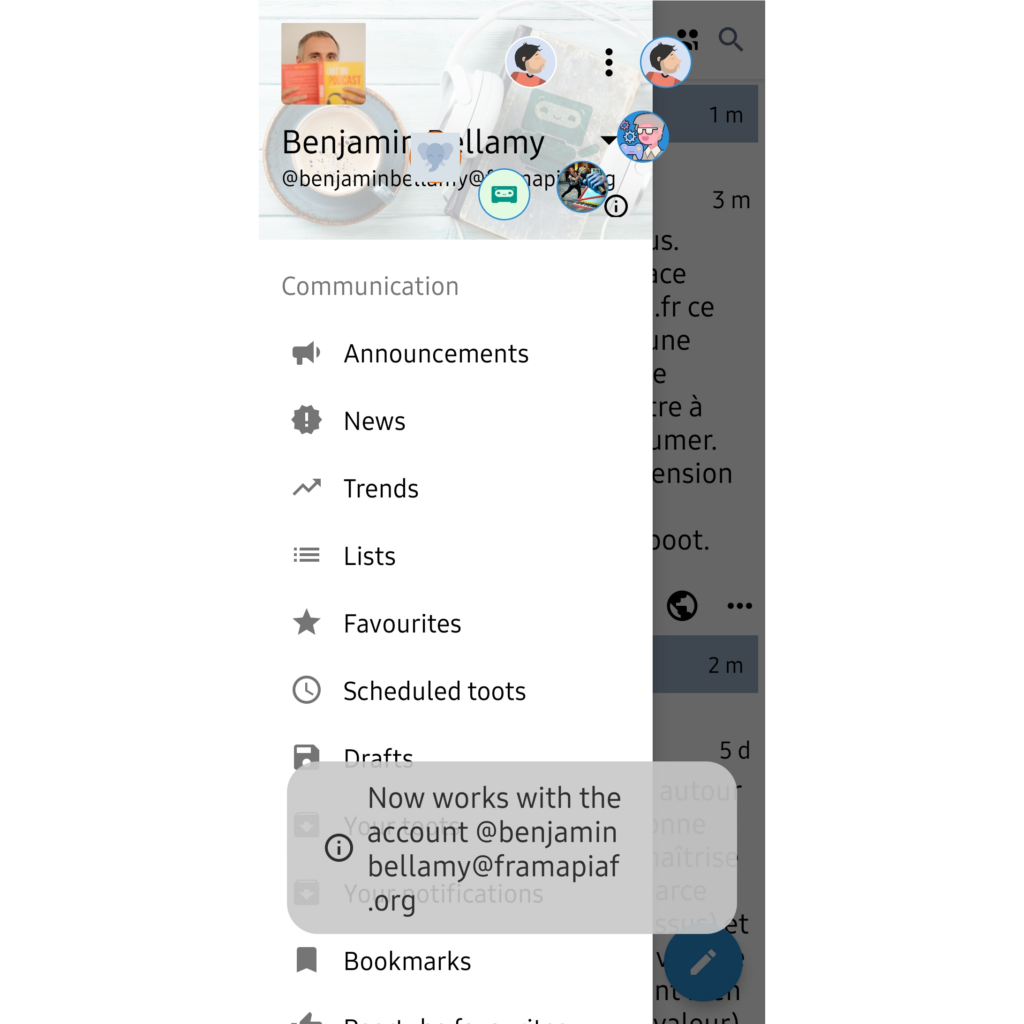

Samedi soir, j’ai publié un billet expliquant deux ou trois choses sur l’histoire de Mastodon concernant la gestion des nœuds toxiques sur le réseau. Puis tout s’est emballé. À 22 heures, j’avais verrouillé mon compte pour exiger que les abonnés soient approuvés et mis en sourdine tout le fil de discussion que j’avais moi-même créé.

Avant novembre 2022, les utilisateurs de Mastodon avaient l’habitude de dire pour blaguer que vous étiez « devenu viral » si vous obteniez plus de 5 repouets ou étoiles sur un post.

Au cours d’une semaine moyenne, une ou deux personnes pouvaient suivre mon compte. Souvent, personne ne le faisait. Et voilà que mon message recevait des centaines d’interactions. Des milliers. J’ai reçu plus de 250 demandes de suivi depuis lors – tellement que je ne peux pas supporter de les regarder, et je n’ai aucun critère pour juger qui accepter ou rejeter. En début de semaine, je me suis rendu compte que certaines personnes avaient crossposté mon billet sur le Mastodon sur Twitter. Quelqu’un d’autre en avait publié une capture d’écran sur Twitter.

Personne n’a pensé à me demander si je le voulais.

Pour les utilisateurs d’applications d’entreprise comme Twitter ou Instagram, cela peut ressembler à de la vantardise. Le but n’est-il pas de « devenir viral » et d’obtenir un grand nombre d’abonnés ? Mais pour moi, c’était autre chose. J’ai eu du mal à comprendre ce que je ressentais, ou à trouver le mot pour le décrire. J’ai finalement réalisé lundi que le mot que je cherchais était “traumatique”.

En octobre, j’avais des contacts réguliers avec une douzaine de personnes par semaine sur Mastodon, sur 4 ou 5 serveurs différents. Soudain, le fait que des centaines de personnes demandent (ou non) à se joindre à ces conversations sans s’être acclimatées aux normes sociales a été ressenti comme une violation, une agression. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir ressenti cela.

Le fait que tous les administrateurs de serveurs Mastodon que je connais, y compris moi-même, aient été soudainement confrontés à un déluge de nouveaux inscrits, de demandes d’inscription (s’ils n’avaient pas d’inscription ouverte), puis aux inévitables surcharges des serveurs, n’a probablement pas aidé. Aus.social a cédé sous la pression, se mettant hors ligne pendant plusieurs heures alors que l’administrateur essayait désespérément de reconfigurer les choses et de mettre à niveau le matériel. Chinwag a fermé temporairement les inscriptions. Même l’instance phare mastodon.social publiait des messages plusieurs heures après leur envoi, les messages étant créés plus vite qu’ils ne pouvaient être envoyés. J’observais nerveusement le stockage des fichiers sur ausglam.space en me demandant si j’arriverais à la fin du week-end avant que le disque dur ne soit plein, et je commençais à rédiger de nouvelles règles et conditions d’utilisation pour le serveur afin de rendre explicites des choses que « tout le monde savait » implicitement parce que nous pouvions auparavant acculturer les gens un par un.

Consentement

Jusqu’à cette semaine, je n’avais pas vraiment compris – vraiment apprécié – à quel point les systèmes de publication des entreprises orientent le comportement des gens. Twitter encourage une attitude très extractive de la part de tous ceux qu’il touche. Les personnes qui ont republié mes articles sur Mastodon sur Twitter n’ont pas pensé à me demander si j’étais d’accord pour qu’ils le fassent. Les bibliothécaires qui s’interrogent bruyamment sur la manière dont ce “nouvel” environnement de médias sociaux pourrait être systématiquement archivé n’ont demandé à personne s’ils souhaitaient que leurs pouets sur le Fediverse soient capturés et stockés par les institutions gouvernementales. Les universitaires qui réfléchissent avec enthousiasme à la manière de reproduire leurs projets de recherche sur Twitter sur un nouveau corpus de pouets “Mastodon” n’ont pas pensé à se demander si nous voulions être étudiés par eux. Les personnes créant, publiant et demandant des listes publiques de noms d’utilisateurs Mastodon pour certaines catégories de personnes (journalistes, universitaires dans un domaine particulier, activistes climatiques…) ne semblaient pas avoir vérifié si certaines de ces personnes se sentait en sécurité pour figurer sur une liste publique. Ils ne semblent pas avoir pris en compte le fait qu’il existe des noms pour le type de personne qui établit des listes afin que d’autres puissent surveiller leurs communications. Et ce ne sont pas des noms sympathiques.

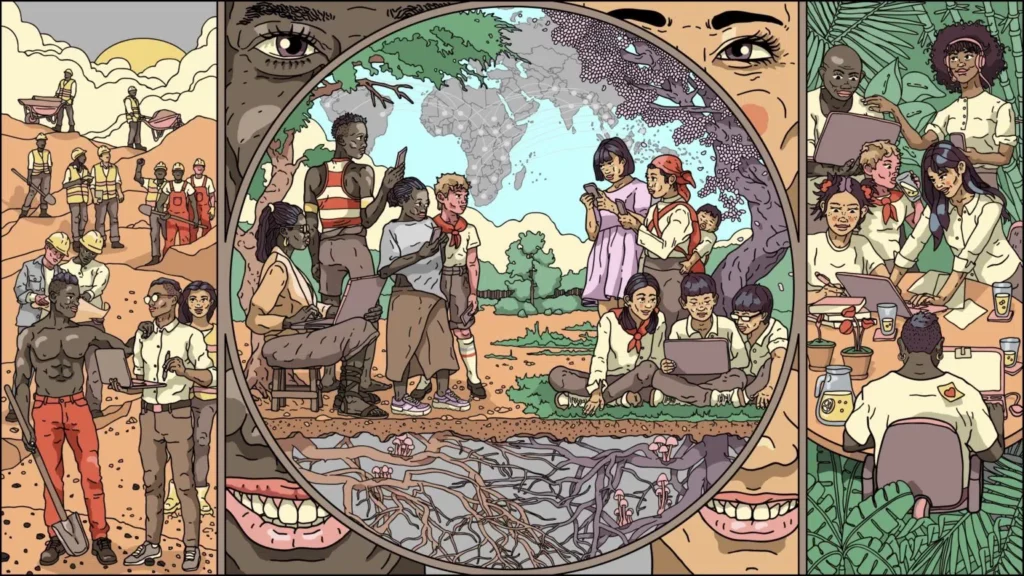

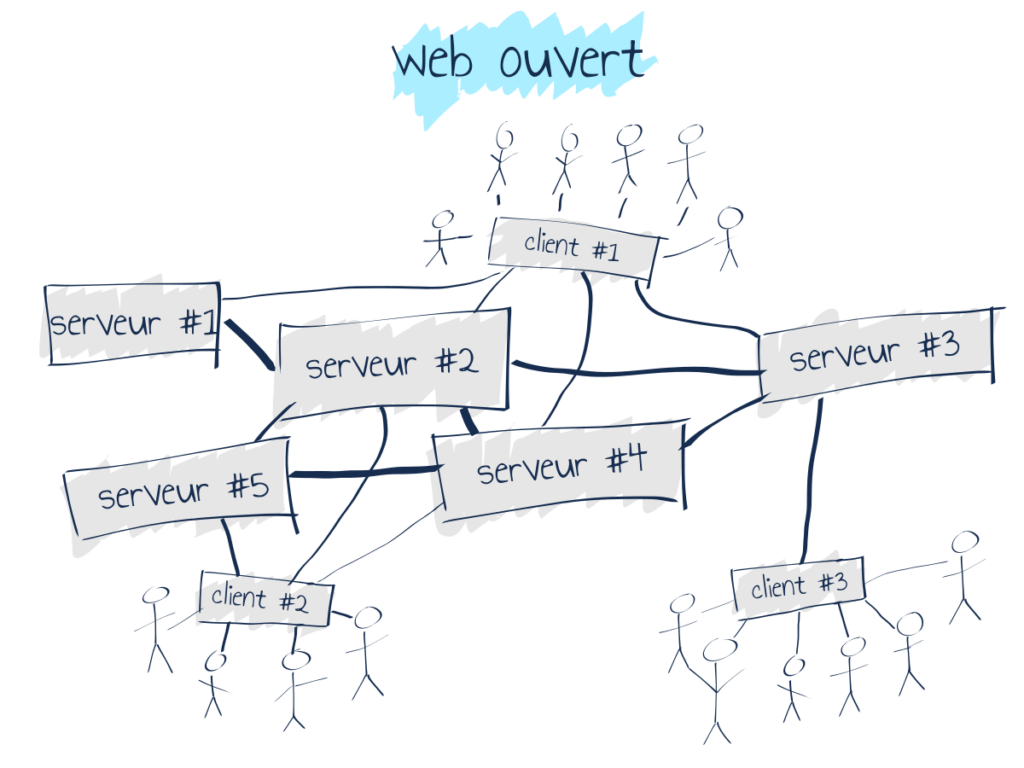

Les outils, les protocoles et la culture du Fediverse ont été construits par des féministes trans et queer. Ces personnes avaient déjà commencé à se sentir mises à l’écart de leur propre projet quand des personnes comme moi ont commencé à y apparaître il y a quelques années. Ce n’est pas la première fois que les utilisateurs de Fediverse ont dû faire face à un changement d’état significatif et à un sentiment de perte. Néanmoins, les principes de base ont été maintenus jusqu’à présent : la culture et les systèmes techniques ont été délibérément conçus sur des principes de consentement, d’organisation et de sécurité communautaires. Bien qu’il y ait certainement des améliorations à apporter à Mastodon en termes d’outils de modération et de contrôle plus fin des publications, elles sont en général nettement supérieures à l’expérience de Twitter. Il n’est guère surprenant que les personnes qui ont été la cible de trolls fascistes pendant la plus grande partie de leur vie aient mis en place des protections contre une attention non désirée lorsqu’elles ont créé une nouvelle boîte à outils pour médias sociaux. Ce sont ces mêmes outils et paramètres qui donnent beaucoup plus d’autonomie aux utilisateurs qui, selon les experts, rendent Mastodon « trop compliqué ».

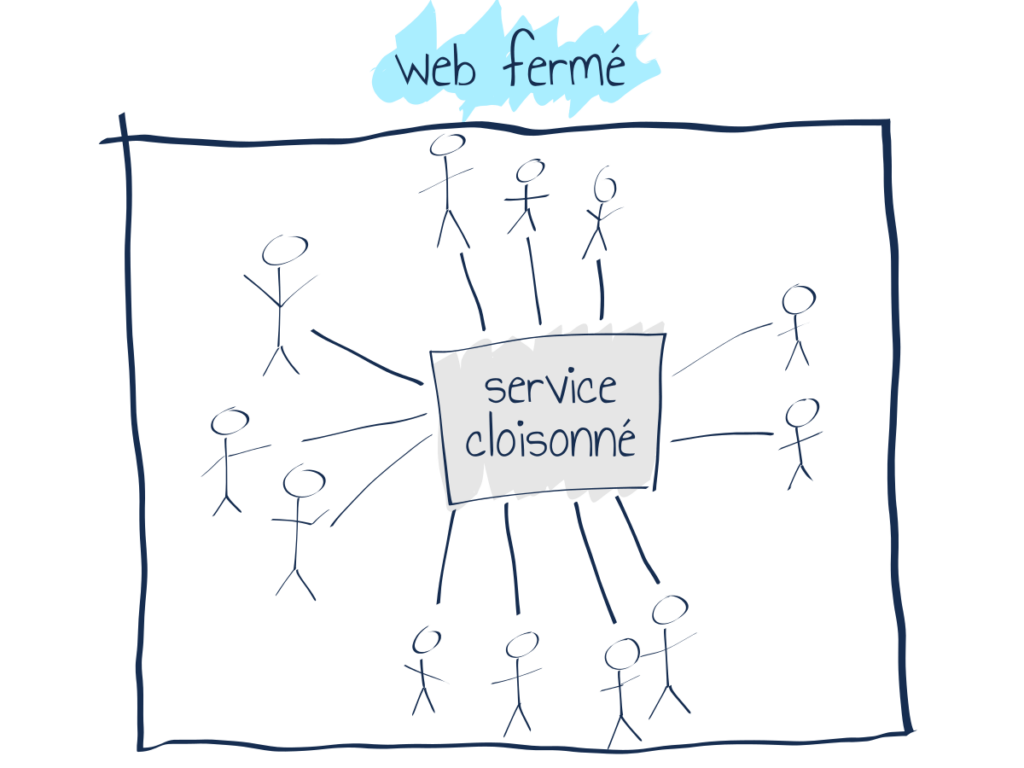

Si les personnes qui ont construit le Fediverse cherchaient généralement à protéger les utilisateurs, les plateformes d’entreprise comme Twitter cherchent à contrôler leurs utilisateurs. Twitter revendique la juridiction sur tout le « contenu » de la plateforme. Les plaintes les plus vives à ce sujet proviennent de personnes qui veulent publier des choses horribles et qui sont tristes lorsque la bureaucratie de Twitter finit, parfois, par leur dire qu’elles n’y sont pas autorisées. Le vrai problème de cet arrangement, cependant, est qu’il modifie ce que les gens pensent du consentement et du contrôle de nos propres voix. Les universitaires et les publicitaires qui souhaitent étudier les propos, les graphiques sociaux et les données démographiques des utilisateurs de Twitter n’ont qu’à demander la permission à la société Twitter. Ils peuvent prétendre que, légalement, Twitter a le droit de faire ce qu’il veut de ces données et que, éthiquement, les utilisateurs ont donné leur accord pour que ces données soient utilisées de quelque manière que ce soit lorsqu’ils ont coché la case « J’accepte » des conditions de service. Il s’agit bien sûr d’une idiotie complète (les Condition Générales d’Utilisation sont impénétrables, changent sur un coup de tête, et le déséquilibre des pouvoirs est énorme), mais c’est pratique. Les chercheurs se convainquent donc qu’ils y croient, ou bien ils s’en fichent tout simplement.

Cette attitude a évolué avec le nouvel afflux. On proclame haut et fort que les avertissements de contenu sont de la censure, que les fonctionnalités qui ont été délibérément non mises en œuvre pour des raisons de sécurité de la communauté sont « manquantes » ou « cassées », et que les serveurs gérés par des bénévoles qui contrôlent qui ils autorisent et dans quelles conditions sont « excluants ». Aucune considération n’est donnée à la raison pour laquelle les normes et les possibilités de Mastodon et du Fediverse plus large existent, et si l’acteur contre lequel elles sont conçues pour se protéger pourrait être vous. Les gens de Twitter croient au même fantasme de « place publique » que la personne qu’ils sont censés fuir. Comme les Européens du quatorzième siècle, ils apportent la contagion avec eux lorsqu’ils fuient.

Anarchisme

L’ironie de tout cela est que mon « fil de discussion viral » était largement consacré à la nature anarchiste et consensuelle du Fediverse. Beaucoup de nouveaux arrivants ont vu très vite que les administrateurs de leurs serveurs se battaient héroïquement pour que tout fonctionne, et ont donné de l’argent ou se sont inscrits sur un compte Patreon pour s’assurer que les serveurs puissent continuer à fonctionner ou être mis à niveau pour faire face à la charge. Les administrateurs se sont envoyés des messages de soutien privés et publics, partageant des conseils et des sentiments de solidarité. Les anciens partageaient des #FediTips pour aider à orienter les comportements dans une direction positive. Il s’agit, bien sûr, d’entraide.

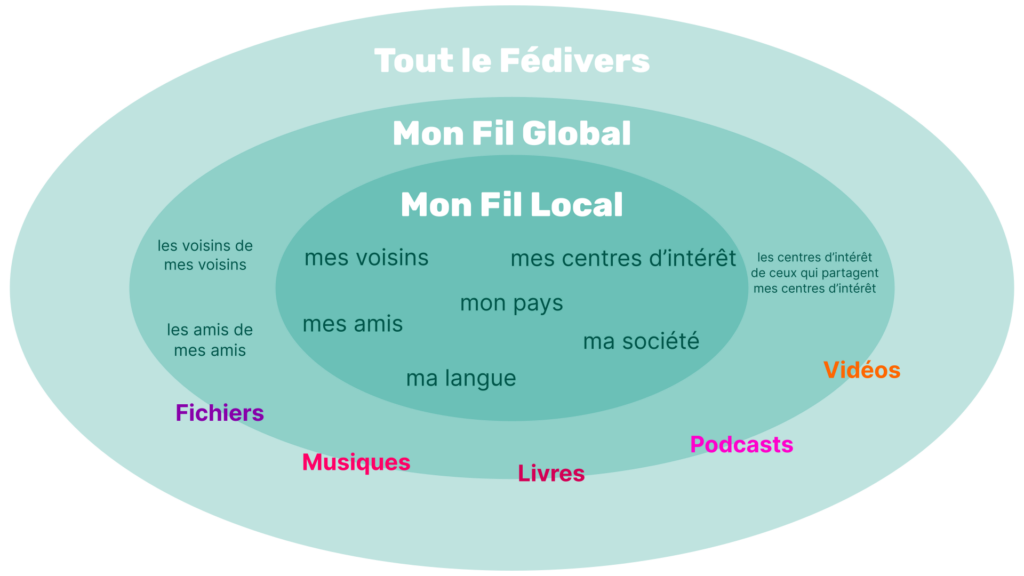

C’est très excitant de voir autant de personnes expérimenter des outils sociaux en ligne anarchistes. Les personnes intelligentes qui ont conçu ActivityPub et d’autres protocoles et outils Fediverse l’ont fait de manière à échapper à la prédation monopolistique. Le logiciel est universellement libre et open source, mais les protocoles et les normes sont également ouverts et extensibles. Alors que beaucoup seront heureux d’essayer de reproduire ce qu’ils connaissent de Twitter – une sorte de combinaison de LinkedIn et d’Instagram, avec les 4chan et #auspol toujours menaçants – d’autres exploreront de nouvelles façons de communiquer et de collaborer. Nous sommes, après tout, des créatures sociales. Je suis surpris de constater que je suis devenu un contributeur régulier (comme dans « contributeur au code » 😲) à Bookwyrm, un outil de lecture sociale (pensez à GoodReads) construit sur le protocole ActivityPub utilisé par Mastodon. Ce n’est qu’une des nombreuses applications et idées dans le Fediverse élargi. D’autres viendront, qui ne seront plus simplement des « X pour Fedi » mais plutôt de toutes nouvelles idées. Alors qu’il existe déjà des services commerciaux utilisant des systèmes basés sur ActivityPub, une grande partie des nouvelles applications seront probablement construites et exploitées sur la même base d’entraide et de volontariat qui caractérise actuellement la grande majorité du Fediverse.

Chagrin

Beaucoup de personnes ont été enthousiasmées par ce qui s’est passé cette semaine. Les nouveaux arrivants ont vu les possibilités du logiciel social fédéré. Les anciens ont vu les possibilités de la masse critique.

Mais il est important que ce ne soit pas la seule chose qu’on retienne du début de novembre 2022. Mastodon et le reste du Fediverse peuvent être très nouveaux pour ceux qui sont arrivés cette semaine, mais certaines personnes œuvrent et jouent dans le Fediverse depuis presque dix ans. Il existait déjà des communautés sur le Fediverse, et elles ont brusquement changé pour toujours.

J’ai été un utilisateur relativement précoce de Twitter, tout comme j’ai été un utilisateur relativement précoce de Mastodon. J’ai rencontré certains de mes meilleurs amis grâce à Twitter, qui a contribué à façonner mes opportunités de carrière. Je comprends donc et je compatis avec ceux qui ont fait le deuil de leur expérience sur Twitter – une vie qu’ils savent désormais terminée. Mais Twitter s’est lentement dégradé depuis des années – j’ai moi-même traversé ce processus de deuil il y a quelques années et, franchement, je ne comprends pas vraiment ce qui est si différent maintenant par rapport à il y a deux semaines.

Il y a un autre groupe, plus restreint, de personnes qui pleurent une expérience des médias sociaux qui a été détruite cette semaine – les personnes qui étaient actives sur Mastodon et plus largement le Fediverse, avant novembre 2022. La boîte de nuit a un nouveau propriétaire impétueux, et la piste de danse s’est vidée. Les gens affluent vers la fête tranquille du coin, cocktails à la main, demandant que l’on monte le volume de la musique, mettent de la boue sur le tapis, et crient par-dessus la conversation tranquille.

Nous avons tous perdu quelque chose cette semaine. Il est normal d’en faire le deuil.

(Source : Google Trends)

(Source : Google Trends)

(

(