Je vous propose la traduction, d’abord publiée sur mon blog avec l’aimable autorisation de son auteur Michael Kwet, d’un essai sur lequel je suis récemment tombé. Je pense qu’il mérite toute notre attention, car il pose non seulement un constat politique détaillé et sourcé sur le capitalisme numérique, mais il lui oppose aussi une véritable alternative.

D’accord ou pas d’accord, le fait d’avoir ce genre d’alternative est salutaire. Car si la politique, c’est la capacité à faire des choix, alors nous avons besoin d’avoir plusieurs alternatives entre lesquelles choisir. Autrement nous ne choisissons rien, puisque nous suivons l’unique chemin qui est devant nous. Et nous avançons, peut-être jusqu’au précipice…

L’article initial ainsi que cette traduction sont sous licence Creative Commons, ne vous privez donc pas de les partager si comme moi, vous trouvez cet essai extrêmement stimulant et précieux pour nos réflexions. Dans le même esprit, les commentaires sont à vous si vous souhaitez réagir ou partager d’autres réflexions.

— Louis Derrac

Écosocialisme numérique – Briser le pouvoir des Big Tech

Nous ne pouvons plus ignorer le rôle des Big Tech dans l’enracinement des inégalités mondiales. Pour freiner les forces du capitalisme numérique, nous avons besoin d’un Accord sur les Technologies Numériques 1 écosocialiste

En l’espace de quelques années, le débat sur la façon d’encadrer les Big Tech a pris une place prépondérante et fait l’objet de discussions dans tout le spectre politique. Pourtant, jusqu’à présent, les propositions de réglementation ne tiennent pas compte des dimensions capitalistes, impérialistes et environnementales du pouvoir numérique, qui, ensemble, creusent les inégalités mondiales et poussent la planète vers l’effondrement. Nous devons de toute urgence construire un écosystème numérique écosocialiste, mais à quoi cela ressemblerait-il et comment pouvons-nous y parvenir ?

Cet essai vise à mettre en évidence certains des éléments fondamentaux d’un programme socialiste numérique – un Accord sur les Technologies Numériques (ATN) – centré sur les principes de l’anti-impérialisme, de l’abolition des classes, des réparations et de la décroissance qui peuvent nous faire passer à une économie socialiste du 21e siècle. Il s’appuie sur des propositions de transformation ainsi que sur des modèles existants qui peuvent être mis à l’échelle, et cherche à les intégrer à d’autres mouvements qui prônent des alternatives au capitalisme, en particulier le mouvement de la décroissance. L’ampleur de la transformation nécessaire est énorme, mais nous espérons que cette tentative d’esquisser un Accord sur les Technologies Numériques socialiste suscitera d’autres réflexions et débats sur l’aspect que pourrait prendre un écosystème numérique égalitaire et les mesures à prendre pour y parvenir.

Le capitalisme numérique et les problèmes d’antitrust

Les critiques progressistes du secteur technologique sont souvent tirées d’un cadre capitaliste classique centré sur l’antitrust, les droits de l’homme et le bien-être des travailleurs. Formulées par une élite d’universitaires, de journalistes, de groupes de réflexion et de décideurs politiques du Nord, elles mettent en avant un programme réformiste américano-eurocentré qui suppose la poursuite du capitalisme, de l’impérialisme occidental et de la croissance économique.

Le réformisme antitrust est particulièrement problématique car il part du principe que le problème de l’économie numérique est simplement la taille et les “pratiques déloyales” des grandes entreprises plutôt que le capitalisme numérique lui-même. Les lois antitrust ont été créées aux États-Unis pour promouvoir la concurrence et limiter les pratiques abusives des monopoles (alors appelés “trusts”) à la fin du XIXe siècle. Compte tenu de l’ampleur et de la puissance des Big Tech contemporaines, ces lois sont de nouveau à l’ordre du jour, leurs défenseurs soulignant que les grandes entreprises sapent non seulement les consommateurs, les travailleurs et les petites entreprises, mais remettent également en question les fondements de la démocratie elle-même.

Les défenseurs de la législation antitrust affirment que les monopoles faussent un système capitaliste idéal et que ce qu’il faut, c’est un terrain de jeu égal pour que tout le monde puisse se faire concurrence. Pourtant, la concurrence n’est bonne que pour ceux qui ont des ressources à mettre en concurrence. Plus de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 7,40 dollars [7,16 euros] par jour, et personne ne s’arrête pour demander comment ils seront “compétitifs” sur le “marché concurrentiel” envisagé par les défenseurs occidentaux de l’antitrust. C’est d’autant plus décourageant pour les pays à revenu faible ou intermédiaire que l’internet est largement sans frontières.

À un niveau plus large, comme je l’ai soutenu dans un article précédent, publié sur ROAR, les défenseurs de l’antitrust ignorent la division globalement inégale du travail et de l’échange de biens et de services qui a été approfondie par la numérisation de l’économie mondiale. Des entreprises comme Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, Netflix, Nvidia, Intel, AMD et bien d’autres sont parvenues à leur taille hégémonique parce qu’elles possèdent la propriété intellectuelle et les moyens de calcul utilisés dans le monde entier. Les penseurs antitrust, en particulier ceux des États-Unis, finissent par occulter systématiquement la réalité de l’impérialisme américain dans le secteur des technologies numériques, et donc leur impact non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe et dans les pays du Sud 2

Les initiatives antitrust européennes ne sont pas meilleures. Là-bas, les décideurs politiques qui s’insurgent contre les maux des grandes entreprises technologiques tentent discrètement de créer leurs propres géants technologiques. Le Royaume-Uni vise à produire son propre mastodonte de plusieurs milliards de dollars. Le président Emmanuel Macron va injecter 5 milliards d’euros dans des start-ups technologiques dans l’espoir que la France compte au moins 25 “licornes” – des entreprises évaluées à un milliard de dollars ou plus – d’ici 2025. L’Allemagne dépense 3 milliards d’euros pour devenir une puissance mondiale de l’IA et un leader mondial (c’est-à-dire un colonisateur de marché) de l’industrialisation numérique. Pour leur part, les Pays-Bas visent à devenir une “nation de licornes”. Et en 2021, la commissaire à la concurrence de l’Union européenne, Margrethe Vestager, largement applaudie, a déclaré que l’Europe devait bâtir ses propres géants technologiques européens. Dans le cadre des objectifs numériques de l’UE pour 2030, Mme Vestager a déclaré que l’UE visait à “doubler le nombre de licornes européennes, qui est aujourd’hui de 122.”

Au lieu de s’opposer par principe aux grandes entreprises de la tech, les décideurs européens sont des opportunistes qui cherchent à élargir leur propre part du gâteau.

D’autres mesures capitalistes réformistes proposées, telles que l’imposition progressive, le développement des nouvelles technologies en tant que service public3 et la protection des travailleurs, ne parviennent toujours pas à s’attaquer aux causes profondes et aux problèmes fondamentaux. Le capitalisme numérique progressiste est meilleur que le néolibéralisme. Mais il est d’orientation nationaliste, ne peut empêcher le colonialisme numérique, et conserve un engagement envers la propriété privée, le profit, l’accumulation et la croissance.

L’urgence environnementale et la technologie

Les crises jumelles du changement climatique et de la destruction écologique qui mettent en péril la vie sur Terre constituent d’autres points faibles majeurs pour les réformateurs du numérique.

De plus en plus d’études montrent que les crises environnementales ne peuvent être résolues dans un cadre capitaliste fondé sur la croissance, qui non seulement augmente la consommation d’énergie et les émissions de carbone qui en résultent, mais exerce également une pression énorme sur les systèmes écologiques.

Le PNUE4 estime que les émissions doivent diminuer de 7,6 % chaque année entre 2020 et 2030 pour atteindre l’objectif de maintenir l’augmentation de la température à moins de 1,5 degré. Des évaluations universitaires estiment la limite mondiale d’extraction de matières durables à environ 50 milliards de tonnes de ressources par an, mais à l’heure actuelle, nous en extrayons 100 milliards de tonnes par an, ce qui profite largement aux riches et aux pays du Nord.

La décroissance doit être mise en œuvre dans un avenir immédiat. Les légères réformes du capitalisme vantées par les progressistes continueront à détruire l’environnement. En appliquant le principe de précaution, nous ne pouvons pas nous permettre de risquer une catastrophe écologique permanente. Le secteur des technologies n’est pas un simple spectateur, mais l’un des principaux moteurs de ces tendances.

Selon un rapport récent, en 2019, les technologies numériques – définies comme les réseaux de télécommunications, les centres de données, les terminaux (appareils personnels) et les capteurs IoT (internet des objets) – ont contribué à 4 % des émissions de gaz à effet de serre, et leur consommation d’énergie a augmenté de 9 % par an.

Et aussi élevé que cela puisse paraître, cela sous-estime probablement l’utilisation de l’énergie par le secteur numérique. Un rapport de 2022 a révélé que les géants de la grande technologie ne s’engagent pas à réduire l’ensemble des émissions de leur chaîne de valeur. Des entreprises comme Apple prétendent être “neutres en carbone” d’ici 2030, mais cela “ne comprend actuellement que les opérations directes, qui représentent un microscopique 1,5 % de son empreinte carbone.”

En plus de surchauffer la planète, l’extraction des minéraux utilisés dans l’électronique – tels que le cobalt, le nickel et le lithium – dans des endroits comme la République démocratique du Congo, le Chili, l’Argentine et la Chine est souvent destructive sur le plan écologique.

Et puis il y a le rôle central des entreprises numériques dans le soutien d’autres formes d’extraction non durable. Les géants de la technologie aident les entreprises à explorer et à exploiter de nouvelles sources de combustibles fossiles et à numériser l’agriculture industrielle. Le modèle économique du capitalisme numérique tourne autour de la diffusion de publicités visant à promouvoir la consommation de masse, un facteur clé de la crise environnementale. Dans le même temps, nombre de ses dirigeants milliardaires ont une empreinte carbone des milliers de fois supérieure à celle des consommateurs moyens des pays du Nord.

Les réformateurs du numérique partent du principe que les grandes entreprises technologiques peuvent être découplées des émissions de carbone et de la surconsommation de ressources et, par conséquent, ils concentrent leur attention sur les activités et les émissions particulières de chaque entreprise. Pourtant, la notion de “découplage” de la croissance de l’utilisation des ressources matérielles a été remise en question par les universitaires, qui notent que l’utilisation des ressources suit de près la croissance du PIB à travers l’histoire. Des chercheurs ont récemment constaté que le transfert de l’activité économique vers les services, y compris les industries à forte intensité de connaissances, n’a qu’un potentiel limité de réduction des impacts environnementaux mondiaux en raison de l’augmentation des niveaux de consommation des ménages par les travailleurs des services.

En résumé, les limites de la croissance changent tout. Si le capitalisme n’est pas écologiquement soutenable, les politiques numériques doivent tenir compte de cette réalité brutale et difficile.

Le socialisme numérique et ses composantes

Dans un système socialiste, la propriété est détenue en commun. Les moyens de production sont directement contrôlés par les travailleurs eux-mêmes par le biais de coopératives de travailleurs, et la production est destinée à l’utilisation et aux besoins plutôt qu’à l’échange, au profit et à l’accumulation. Le rôle de l’État est contesté parmi les socialistes, certains soutenant que la gouvernance et la production économique devraient être aussi décentralisées que possible, tandis que d’autres plaident pour un plus grand degré de planification de l’État.

Ces mêmes principes, stratégies et tactiques s’appliquent à l’économie numérique. Un système de socialisme numérique éliminerait progressivement la propriété intellectuelle, socialiserait les moyens de calcul, démocratiserait les données et l’intelligence numérique et confierait le développement et la maintenance de l’écosystème numérique à des communautés du domaine public.

Bon nombre des éléments constitutifs d’une économie numérique socialiste existent déjà. Les logiciels libres et open source (FOSS5) et les licences Creative Commons, par exemple, fournissent les logiciels et les licences nécessaires à un mode de production socialiste. Comme le note James Muldoon dans Platform Socialism, des projets urbains comme DECODE (DEcentralised Citizen-owned Data Ecosystems) fournissent des outils d’intérêt public open source pour des activités communautaires où les citoyens peuvent accéder et contribuer aux données, des niveaux de pollution de l’air aux pétitions en ligne et aux réseaux sociaux de quartier, tout en gardant le contrôle sur les données partagées. Les coopératives de plates-formes, telles que la plate-forme de livraison de nourriture Wings à Londres6, fournissent un modèle de milieu de travail remarquable dans lequel les travailleurs organisent leur travail par le biais de plates-formes open source détenues et contrôlées collectivement par les travailleurs eux-mêmes. Il existe également une alternative socialiste aux médias sociaux dans le Fédivers7, un ensemble de réseaux sociaux qui interagissent en utilisant des protocoles partagés, qui facilitent la décentralisation des communications sociales en ligne.

Mais ces éléments de base auraient besoin d’un changement de politique pour se développer. Des projets comme le Fédivers, par exemple, ne sont pas en mesure de s’intégrer à des systèmes fermés ou de rivaliser avec les ressources massives et concentrées d’entreprises comme Facebook. Un ensemble de changements politiques radicaux serait donc nécessaire pour obliger les grands réseaux de médias sociaux à s’interopérer, à se décentraliser en interne, à ouvrir leur propriété intellectuelle (par exemple, les logiciels propriétaires), à mettre fin à la publicité forcée (publicité à laquelle les gens sont soumis en échange de services “gratuits”), à subventionner l’hébergement des données afin que les individus et les communautés – et non l’État ou les entreprises privées – puissent posséder et contrôler les réseaux et assurer la modération du contenu. Cela aurait pour effet d’étouffer les géants de la technologie.

La socialisation de l’infrastructure devrait également être équilibrée par de solides garanties pour la vie privée, des restrictions sur la surveillance de l’État et le recul de l’État sécuritaire carcéral. Actuellement, l’État exploite la technologie numérique à des fins coercitives, souvent en partenariat avec le secteur privé. Les populations immigrées et les personnes en déplacement sont fortement ciblées par un ensemble de caméras, d’avions, de capteurs de mouvements, de drones, de vidéosurveillance et d’éléments biométriques. Les enregistrements et les données des capteurs sont de plus en plus centralisés par l’État dans des centres de fusion et des centres de criminalité en temps réel pour surveiller, prévoir et contrôler les communautés. Les communautés marginalisées et racisées ainsi que les militants sont ciblés de manière disproportionnée par l’État de surveillance high-tech. Ces pratiques doivent être interdites alors que les militants s’efforcent de démanteler et d’abolir ces institutions de violence organisée.

L’accord sur les Technologies Numériques

Les grandes entreprises technologiques, la propriété intellectuelle et la propriété privée des moyens de calcul sont profondément ancrées dans la société numérique et ne peuvent être éteintes du jour au lendemain. Ainsi, pour remplacer le capitalisme numérique par un modèle socialiste, nous avons besoin d’une transition planifiée vers le socialisme numérique.

Les écologistes ont proposé de nouveaux “accords” décrivant la transition vers une économie verte. Les propositions réformistes comme le Green New Deal américain et le Green Deal européen fonctionnent dans un cadre capitaliste qui conserve les méfaits du capitalisme, comme la croissance terminale, l’impérialisme et les inégalités structurelles. En revanche, les modèles écosocialistes, tels que le Red Deal de la Nation Rouge, l’Accord de Cochabamba et la Charte de justice climatique d’Afrique du Sud, offrent de meilleures alternatives. Ces propositions reconnaissent les limites de la croissance et intègrent les principes égalitaires nécessaires à une transition juste vers une économie véritablement durable.

Cependant, ni ces accords rouges ni ces accords verts n’intègrent de plans pour l’écosystème numérique, malgré sa pertinence centrale pour l’économie moderne et la durabilité environnementale. À son tour, le mouvement pour la justice numérique a presque entièrement ignoré les propositions de décroissance et la nécessité d’intégrer leur évaluation de l’économie numérique dans un cadre écosocialiste. La justice environnementale et la justice numérique vont de pair, et les deux mouvements doivent s’associer pour atteindre leurs objectifs.

À cet effet, je propose un Accord sur les Technologies Numériques écosocialiste qui incarne les valeurs croisées de l’anti-impérialisme, de la durabilité environnementale, de la justice sociale pour les communautés marginalisées, de l’autonomisation des travailleurs, du contrôle démocratique et de l’abolition des classes. Voici dix principes pour guider un tel programme :

1. Veiller à ce que l’économie numérique ne dépasse pas les limites sociales et planétaires

Nous sommes confrontés à une réalité : les pays les plus riches du Nord ont déjà émis plus que leur juste part du budget carbone – et cela est également vrai pour l’économie numérique dirigée par les Big Tech qui profite de manière disproportionnée aux pays les plus riches. Il est donc impératif de veiller à ce que l’économie numérique ne dépasse pas les limites sociales et planétaires. Nous devrions établir une limite scientifiquement informée sur la quantité et les types de matériaux qui peuvent être utilisés et des décisions pourraient être prises sur les ressources matérielles (par exemple, la biomasse, les minéraux, les vecteurs d’énergie fossile, les minerais métalliques) qui devraient être consacrées à tel ou tel usage (par exemple, de nouveaux bâtiments, des routes, de l’électronique, etc.) en telle ou telle quantité pour telle ou telle personne. On pourrait établir des dettes écologiques qui imposent des politiques de redistribution du Nord au Sud, des riches aux pauvres.

2. Supprimer progressivement la propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle, notamment sous la forme de droits d’auteur et de brevets, donne aux entreprises le contrôle des connaissances, de la culture et du code qui détermine le fonctionnement des applications et des services, ce qui leur permet de maximiser l’engagement des utilisateurs, de privatiser l’innovation et d’extraire des données et des rentes. L’économiste Dean Baker estime que les rentes de propriété intellectuelle coûtent aux consommateurs 1 000 milliards de dollars supplémentaires par an par rapport à ce qui pourrait être obtenu sur un “marché libre” sans brevets ni monopoles de droits d’auteur. L’élimination progressive de la propriété intellectuelle au profit d’un modèle de partage des connaissances basé sur les biens communs permettrait de réduire les prix, d’élargir l’accès à l’éducation et de l’améliorer pour tous, et fonctionnerait comme une forme de redistribution des richesses et de réparation pour le Sud.

3. Socialiser l’infrastructure physique

Les infrastructures physiques telles que les fermes de serveurs cloud, les tours de téléphonie mobile, les réseaux de fibres optiques et les câbles sous-marins transocéaniques profitent à ceux qui les possèdent. Il existe des initiatives de fournisseurs d’accès à internet gérés par les communautés et des réseaux maillés sans fil qui peuvent aider à placer ces services entre les mains des communautés. Certaines infrastructures, comme les câbles sous-marins, pourraient être entretenues par un consortium international qui les construirait et les entretiendrait au prix coûtant pour le bien public plutôt que pour le profit.

4. Remplacer les investissements privés de production par des subventions et une production publiques.

La coopérative numérique britannique de Dan Hind est peut-être la proposition la plus détaillée sur la façon dont un modèle socialiste de production pourrait fonctionner dans le contexte actuel. Selon ce programme, “les institutions du secteur public, y compris le gouvernement local, régional et national, fourniront des lieux où les citoyens et les groupes plus ou moins cohésifs peuvent se rassembler et sécuriser une revendication politique.” Améliorée par des données ouvertes, des algorithmes transparents, des logiciels et des plateformes à code source ouvert et mise en œuvre par une planification participative démocratique, une telle transformation faciliterait l’investissement, le développement et la maintenance de l’écosystème numérique et de l’économie au sens large.

Si Hind envisage de déployer ce système sous la forme d’un service public dans un seul pays – en concurrence avec le secteur privé -, il pourrait à la place constituer une base préliminaire pour la socialisation complète de la technologie. En outre, il pourrait être élargi pour inclure un cadre de justice globale qui fournit des infrastructures en guise de réparations au Sud, de la même manière que les initiatives de justice climatique font pression sur les pays riches pour qu’ils aident le Sud à remplacer les combustibles fossiles par des énergies vertes.

5. Décentraliser Internet

Les socialistes prônent depuis longtemps la décentralisation de la richesse, du pouvoir et de la gouvernance entre les mains des travailleurs et des communautés. Des projets comme FreedomBox8 proposent des logiciels libres et gratuits pour alimenter des serveurs personnels peu coûteux qui peuvent collectivement héberger et acheminer des données pour des services comme le courrier électronique, les calendriers, les applications de chat, les réseaux sociaux, etc. D’autres projets comme Solid permettent aux gens d’héberger leurs données dans des “pods” qu’ils contrôlent. Les fournisseurs d’applications, les réseaux de médias sociaux et d’autres services peuvent alors accéder aux données à des conditions acceptables pour les utilisateurs, qui conservent le contrôle de leurs données. Ces modèles pourraient être étendus pour aider à décentraliser l’internet sur une base socialiste.

6. Socialiser les plateformes

Les plateformes Internet comme Uber, Amazon et Facebook centralisent la propriété et le contrôle en tant qu’intermédiaires privés qui s’interposent entre les utilisateurs de leurs plateformes. Des projets comme le Fédivers et LibreSocial fournissent un modèle d’interopérabilité qui pourrait potentiellement s’étendre au-delà des réseaux sociaux. Les services qui ne peuvent pas simplement s’interopérer pourraient être socialisés et exploités au prix coûtant pour le bien public plutôt que pour le profit et la croissance.

7. Socialiser l’intelligence numérique et les données

Les données et l’intelligence numérique qui en découle sont une source majeure de richesse et de pouvoir économique. La socialisation des données permettrait au contraire d’intégrer des valeurs et des pratiques de respect de la vie privée, de sécurité, de transparence et de prise de décision démocratique dans la manière dont les données sont collectées, stockées et utilisées. Elle pourrait s’appuyer sur des modèles tels que le projet DECODE à Barcelone et à Amsterdam.

8. Interdire la publicité forcée et le consumérisme des plateformes

La publicité numérique diffuse un flux constant de propagande d’entreprise conçue pour manipuler le public et stimuler la consommation. De nombreux services “gratuits” sont alimentés par des publicités, ce qui stimule encore plus le consumérisme au moment même où il met la planète en danger. Des plateformes comme Google Search et Amazon sont construites pour maximiser la consommation, en ignorant les limites écologiques. Au lieu de la publicité forcée, les informations sur les produits et services pourraient être hébergées dans des répertoires, auxquels on accèderait de manière volontaire.

9. Remplacer l’armée, la police, les prisons et les appareils de sécurité nationale par des services de sûreté et de sécurité gérés par les communautés.

La technologie numérique a augmenté le pouvoir de la police, de l’armée, des prisons et des agences de renseignement. Certaines technologies, comme les armes autonomes, devraient être interdites, car elles n’ont aucune utilité pratique au-delà de la violence. D’autres technologies basées sur l’IA, dont on peut soutenir qu’elles ont des applications socialement bénéfiques, devraient être étroitement réglementées, en adoptant une approche conservatrice pour limiter leur présence dans la société. Les militants qui font pression pour réduire la surveillance de masse de l’État devraient se joindre à ceux qui militent pour l’abolition de la police, des prisons, de la sécurité nationale et du militarisme, en plus des personnes visées par ces institutions.

10. Mettre fin à la fracture numérique

La fracture numérique fait généralement référence à l’inégalité d’accès individuel aux ressources numériques telles que les appareils et les données informatiques, mais elle devrait également englober la manière dont les infrastructures numériques, telles que les fermes de serveurs cloud et les installations de recherche de haute technologie, sont détenues et dominées par les pays riches et leurs entreprises. En tant que forme de redistribution des richesses, le capital pourrait être redistribué par le biais de la fiscalité et d’un processus de réparation afin de subventionner les appareils personnels et la connectivité Internet pour les pauvres du monde entier et de fournir des infrastructures, telles que l’infrastructure cloud et les installations de recherche de haute technologie, aux populations qui ne peuvent pas se les offrir.

Comment faire du socialisme numérique une réalité

Des changements radicaux sont nécessaires, mais il y a un grand écart entre ce qui doit être fait et où nous sommes aujourd’hui. Néanmoins, nous pouvons et devons prendre certaines mesures essentielles.

Tout d’abord, il est essentiel de sensibiliser, de promouvoir l’éducation et d’échanger des idées au sein des communautés et entre elles afin qu’ensemble nous puissions co-créer un nouveau cadre pour l’économie numérique. Pour ce faire, une critique claire du capitalisme et du colonialisme numériques est nécessaire.

Un tel changement sera difficile à mettre en place si la production concentrée de connaissances reste intacte. Les universités d’élite, les sociétés de médias, les groupes de réflexion, les ONG et les chercheurs des grandes entreprises technologiques du Nord dominent la conversation et fixent l’ordre du jour de la correction du capitalisme, limitant et restreignant les paramètres de cette conversation. Nous devons prendre des mesures pour leur ôter leur pouvoir, par exemple en abolissant le système de classement des universités, en démocratisant la salle de classe et en mettant fin au financement des entreprises, des philanthropes et des grandes fondations. Les initiatives visant à décoloniser l’éducation – comme le récent mouvement de protestation étudiant #FeesMustFall en Afrique du Sud et la Endowment Justice Coalition à l’université de Yale – sont des exemples des mouvements qui seront nécessaires9.

Deuxièmement, nous devons connecter les mouvements de justice numérique avec d’autres mouvements de justice sociale, raciale et environnementale. Les militants des droits numériques devraient travailler avec les écologistes, les abolitionnistes, les défenseurs de la justice alimentaire, les féministes et autres. Une partie de ce travail est déjà en cours – par exemple, la campagne #NoTechForIce menée par Mijente, un réseau de base dirigé par des migrants, remet en question l’utilisation de la technologie pour contrôler l’immigration aux États-Unis – mais il reste encore beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne l’environnement.

Troisièmement, nous devons intensifier l’action directe et l’agitation contre les Big Tech et l’empire américain. Il est parfois difficile de mobiliser un soutien derrière des sujets apparemment ésotériques, comme l’ouverture d’un centre de cloud computing dans le Sud (par exemple en Malaisie) ou l’imposition de logiciels des Big Tech dans les écoles (par exemple en Afrique du Sud). Cela est particulièrement difficile dans le Sud, où les gens doivent donner la priorité à l’accès à la nourriture, à l’eau, au logement, à l’électricité, aux soins de santé et aux emplois. Cependant, la résistance réussie à des développements tels que Free Basics de Facebook en Inde et la construction du siège d’Amazon sur des terres indigènes sacrées au Cap, en Afrique du Sud, montrent la possibilité et le potentiel de l’opposition civique.

Ces énergies militantes pourraient aller plus loin et adopter les tactiques de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), que les militants anti-apartheid ont utilisées pour cibler les sociétés informatiques vendant des équipements au gouvernement d’apartheid en Afrique du Sud. Les militants pourraient créer un mouvement #BigTechBDS, qui ciblerait cette fois l’existence des grandes entreprises technologiques. Les boycotts pourraient annuler les contrats du secteur public avec les géants de la technologie et les remplacer par des solutions socialistes de technologies du peuple10. Des campagnes de désinvestissement pourraient forcer des institutions comme les universités à se désinvestir des pires entreprises technologiques. Et les militants pourraient faire pression sur les États pour qu’ils appliquent des sanctions ciblées aux entreprises technologiques américaines, chinoises et d’autres pays.

Quatrièmement, nous devons œuvrer à la création de coopératives de travailleurs de la tech11 qui peuvent être les éléments constitutifs d’une nouvelle économie socialiste numérique. Il existe un mouvement de syndicalisation des grandes entreprises technologiques, qui peut contribuer à protéger les travailleurs de la technologie en cours de route. Mais syndiquer les entreprises des Big Tech revient à syndiquer les compagnies des Indes orientales, le fabricant d’armes Raytheon, Goldman Sachs ou Shell – ce n’est pas de la justice sociale et cela n’apportera probablement que de légères réformes. De même que les militants sud-africains de la lutte contre l’apartheid ont rejeté les principes de Sullivan – un ensemble de règles et de réformes en matière de responsabilité sociale des entreprises qui permettaient aux entreprises américaines de continuer à faire des bénéfices dans l’Afrique du Sud de l’apartheid – et d’autres réformes légères, en faveur de l’étranglement du système de l’apartheid, nous devrions avoir pour objectif d’abolir complètement les Big Tech et le système du capitalisme numérique. Et cela nécessitera de construire des alternatives, de s’engager avec les travailleurs de la tech, non pas pour réformer l’irréformable, mais pour aider à élaborer une transition juste pour l’industrie.

Enfin, les personnes de tous horizons devraient travailler en collaboration avec les professionnels de la technologie pour élaborer le plan concret qui constituerait un Accord des Technologies Numériques. Ce projet doit être pris aussi au sérieux que les “accords” verts actuels pour l’environnement. Avec un Accord des Technologies Numériques, certains travailleurs – comme ceux du secteur de la publicité – perdraient leur emploi, il faudrait donc prévoir une transition équitable pour les travailleurs de ces secteurs. Les travailleurs, les scientifiques, les ingénieurs, les sociologues, les avocats, les éducateurs, les militants et le grand public pourraient réfléchir ensemble à la manière de rendre cette transition pratique.

Aujourd’hui, le capitalisme progressiste est largement considéré comme la solution la plus pratique à la montée en puissance des Big Tech. Pourtant, ces mêmes progressistes n’ont pas su reconnaître les méfaits structurels du capitalisme, la colonisation technologique menée par les États-Unis et l’impératif de décroissance. Nous ne pouvons pas brûler les murs de notre maison pour nous garder au chaud. La seule solution pratique est de faire ce qui est nécessaire pour nous empêcher de détruire notre seule et unique maison – et cela doit intégrer l’économie numérique. Le socialisme numérique, concrétisé par un Accord des Technologies Numériques, offre le meilleur espoir dans le court laps de temps dont nous disposons pour un changement radical, mais il devra être discuté, débattu et construit. J’espère que cet article pourra inviter les lecteurs et d’autres personnes à collaborer dans cette direction.

Sur l’auteur

Michael Kwet a obtenu son doctorat en sociologie à l’université de Rhodes et il est membre invité du projet de société de l’information à la Yale Law School. Il est l’auteur de Digital colonialism : US empire and the new imperialism in the Global South, hôte du podcast Tech Empire, et a été publié par VICE News, The Intercept, The New York Times, Al Jazeera et Counterpunch.

Retrouvez Micheal sur Twitter : @Michael_Kwet.

Sur la traduction

Ce texte a été d’abord traduit avec Deepl, et ensuite revu, corrigé et commenté par moi-même. N’étant pas un traducteur professionnel, j’accueillerai avec plaisir les propositions d’amélioration.

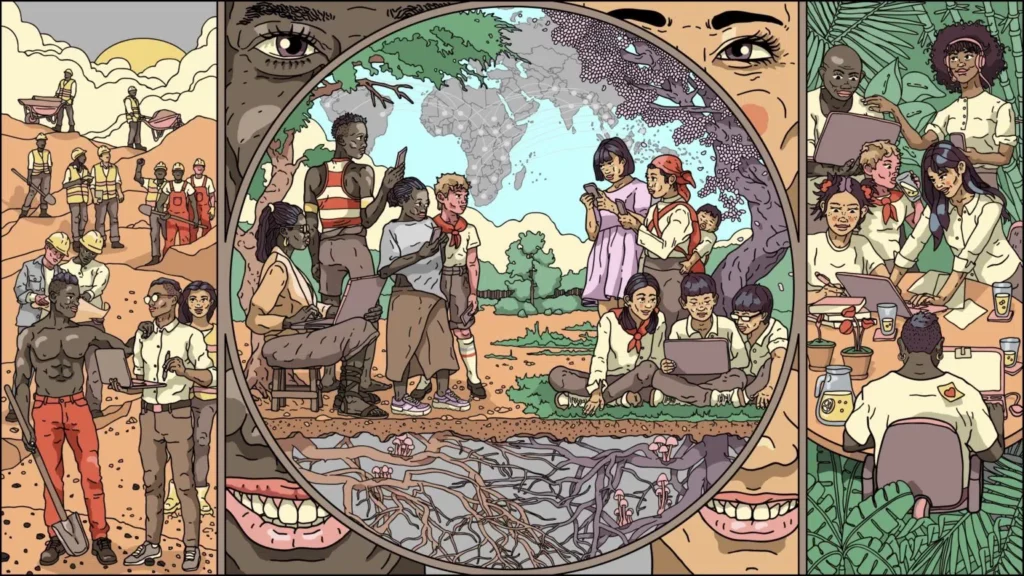

Illustration à la une par Zoran Svilar