Un grand pouvoir mais aucune responsabilité

Mise à jour – 2 avril 16:20 : Remplacement du terme « merdification » par « emmerdification ».

Cory Doctorow, blogueur, journaliste et auteur de science-fiction canado-britannique bien connu chez les lecteur·ices assidu·es du Framablog, et étant notamment à l’origine du néologisme d’ « emmerdification » des espaces numériques, a récemment publié sur son blog une transcription d’une conférence qu’il donnait lors de la conférence Ursula Franklin ayant lieu au Innis College de l’Université de Toronto. Si l’auteur parle avant tout de son point de vue de canadien, son analyse de la situation et ses pistes de réflexion nous semblent mériter toute votre attention.

Notez enfin que l’auteur a aussi récemment été publié en français chez C&F Éditions avec l’ouvrage « Le rapt d’Internet ».

Cet article est une traduction de la publication de Cory Doctorow. Il est traduit et republié avec l’accord de l’auteur selon les termes de la licence CC BY 4.0. Cette traduction apporte un certain nombre d’illustrations et de liens non présents dans la version originale, afin de rendre la lecture plus agréable. Une vidéo de la conférence est également disponible.

Traduction Framalang : cwpute, retrodev, MO, Jums, spf, Booteille, tcit

Hier soir, je me suis rendu à Toronto pour pour l’évènement annuel de la Conférence Ursula Franklin, pour lequel j’ai donné un discours, au Innis College de l’Université de Toronto.

La conférence était intitulée « Un grand pouvoir n’a impliqué aucune responsabilité : comment l’emmerdification a conquis le XXIème siècle, et comment nous pouvons la renverser ». Il s’agit du dernier grand discours de ma série sur le sujet, qui avait commencé avec la conférence McLuhan de l’année dernière à Berlin.

Et qui s’était poursuivie pendant l’été avec une conférence introductive au Defcon.

Ce discours aborde spécifiquement les opportunités uniques de désemmerdification créées par le « désassemblage imprévu en plein-air » du système de libre-échange international par Trump. Les États-Unis ont utilisé des accords commerciaux pour forcer presque tous les pays du monde à adopter les lois sur la propriété intellectuelle qui rendent l’emmerdification possible, et peut-être même inévitable. Alors que Trump réduit en cendres ces accords commerciaux, le reste du monde a une opportunité sans précédent pour riposter à l’intimidation américaine en se débarrassant de ces lois et en produisant les outils, les appareils et les services qui peuvent protéger chaque utilisateur·ice de la Tech (étasunien·nes y compris) de se faire arnaquer par les grandes entreprises étasuniennes de la Tech.

Je suis très reconnaissant à l’idée de pouvoir donner cette conférence. J’ai été accueilli pour la journée par le Centre for Culture and Technology, fondé par Marshall McLuhan, et installé dans le relais de poste qu’il utilisait comme bureau. La conférence, elle, s’est déroulée dans le Innis College, nommé en hommage à Harold Innis, le Mashall McLuhan des penseurs et penseuses. De plus, j’ai eu pour enseignante la fille d’Innis, Anne Innis Dagg, une biologiste féministe, brillante et radicale, qui a quasiment inventé le domaine de giraffologie (l’étude des girafes fossiles, NDT).

Cependant, et avec tout le respect que j’ai pour Anne et son père, Ursula Franklin est la Harold Innis des penseur·euses. Une scientifique, activiste, et communicante brillante qui a dédié sa vie à l’idée que ce n’est pas tant ce que la technologie fait qui est important, mais plutôt à qui elle le fait et pour le bénéfice de qui.

Avoir l’opportunité de travailler depuis le bureau de McLuhan afin de présenter une conférence dans l’amphithéâtre d’Innis qui tient son nom de Franklin ? Ça me fait tout chaud à l’intérieur !Voici le texte de la conférence, légèrement modifié.

Je sais que la conférence de ce soir est sensée porter sur la dégradation des plateformes tech, mais j’aimerais commencer par parler des infirmières.

Un rapport de janvier 2025, provenant du Groundwork Collective, documente comment les infirmières sont de plus en plus recrutées par des applis de mise en relation — « le Uber des infirmières » — ce qui fait qu’elles ne savent jamais d’un jour sur l’autre si elles vont pouvoir travailler et combien elles seront payées.

Il y a quelque chose de high-tech qui se trame ici vis-à-vis du salaire des infirmières. Ces applis pour infirmières — un cartel de trois entreprises : Shiftkey, Shiftmed et Carerev — peuvent jouer comme elles l’entendent avec le prix de la main d’œuvre.

Avant que Shiftkey ne fasse une offre d’emploi à une infirmière, l’entreprise achète l’historique d’endettement de sa carte de crédit via un courtier en données. Plus spécifiquement, elle paie pour savoir combien l’infirmière a de dettes sur sa carte de crédit, et s’il y a un retard de remboursement.

Plus la situation financière de l’infirmière est désespérée, plus le salaire qu’on lui proposera sera bas. Parce que plus vous êtes désespérée, moins ça coûtera de vous faire venir travailler comme un âne à soigner les malades, les personnes âgées et les mourant·es.

Bon, il y a plein de choses qui se passent dans cette histoire, et elles sont toutes terrifiantes. Plus encore, elles sont emblématiques de l’ « emmerdification » (« enshittification » en anglais), ce mot que j’ai forgé pour décrire la dégradation des plateformes en ligne.

Quand j’ai commencé à écrire sur le sujet, je me focalisais sur les symptômes externes de l’emmerdification, un processus en trois étapes :

D’abord, la plateforme est bénéfique pour ses usager·es, tout en trouvant un moyen de les enfermer.

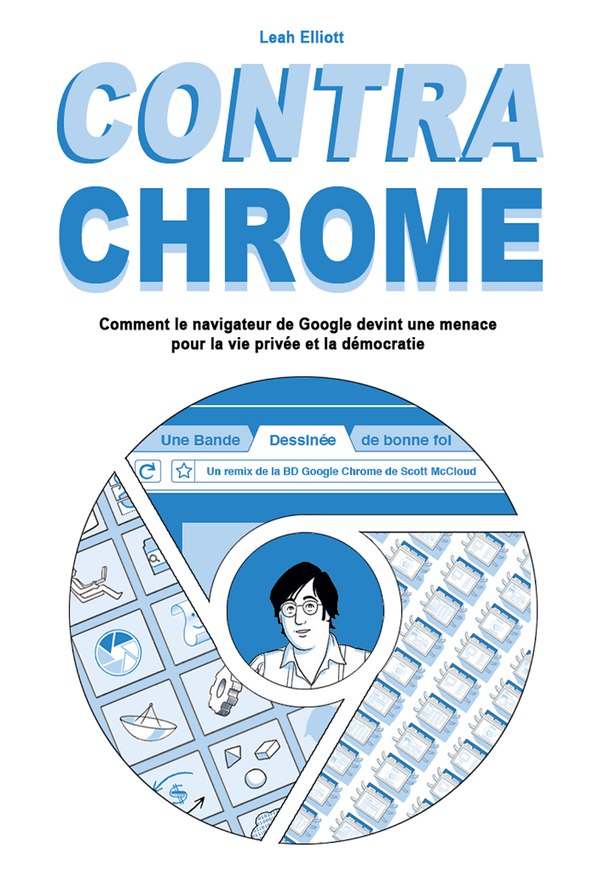

Comme Google, qui limitait les pubs et maximisait les dépenses en ingénierie du moteur de recherche, tout en achetant leur position dominante, en offrant à chaque service ou produit qui avait une barre de recherche de la transformer en barre de recherche Google.

Ainsi, peu importe le navigateur, le système d’exploitation mobile, le fournisseur d’accès que vous utilisiez, vous feriez toujours des recherches Google. C’était devenu tellement délirant qu’au début des années 2020, Google dépensait tous les 18 mois assez d’argent pour acheter Twitter tout entier, juste pour s’assurer que personne n’essaie un autre moteur de recherche que le sien.

C’est la première étape : être bon envers les utilisateur·ices, enfermer les utilisateur·ices.

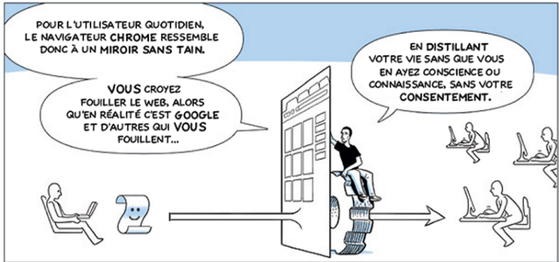

La deuxième étape c’est lorsque la plateforme commence à abuser des utilisateur·ices pour attirer et enrichir ses client·es professionnel·les. Pour Google, il s’agit des annonceur·euses et des éditeur·ices web. Une part toujours plus importante des pages de résultats Google est consacrée aux annonces, qui sont signalées par des libellés toujours plus subtils, toujours plus petits et toujours plus gris. Google utilise ses données de surveillance commerciales pour cibler les annonces qui nous sont adressées.

Donc voilà la deuxième étape : les choses empirent pour les utilisateur·ices et s’améliorent pour les client·es professionnel·les.

Mais ces client·es professionnel·les sont également fait·es prisonnier·ères de la plateforme, dépendant·es de ces client·es. Dès lors que les entreprises tirent au moins 10 % de leurs revenus de Google, quitter Google devient un risque existentiel. On parle beaucoup du pouvoir de « monopole » de Google, qui découle de sa domination en tant que vendeur. Mais Google est aussi un monopsone, un acheteur puissant.

Ainsi, vous avez maintenant Google qui agit comme un monopoliste vis-à-vis de ses utilisateur·ices (première étape) et comme un monopsoniste vis-à-vis de ses client·es professionnel·les (deuxième étape), puis vient la troisième étape : Google récupère toute la valeur de la plateforme, à l’exception d’un résidu homéopathique calculé pour garder les utilisateur·ices prisonnier·ères de la plateforme, et les client·es professionnel·es enchaîné·es à ces utilisateur·ices.

Google se merdifie.

En 2019, Google a connu un tournant décisif. Son activité de recherche avait cru autant que possible. Plus de 90 % d’entre-nous utilisaient Google pour leur recherches, et nous l’utilisions pour absolument tout. Chaque pensée ou vaine question qui nous venait en tête, nous la tapions dans Google.

Comment Google pouvait-il encore grandir ? Il n’y avait plus d’autre utilisateur·ice pour adopter Google. On allait pas se mettre à chercher plus de choses. Que pouvait faire Google ?

Eh bien, grâce à des mémos internes publiés dans le cadre du procès anti-trust de l’année dernière contre Google, nous savons ce qu’ils ont fait. Ils ont dégradé la recherche. Ils ont réduit la précision du système, de sorte que vous ayez à faire deux recherches ou plus afin de trouver votre réponse, doublant ainsi le nombre de requêtes et doublant la quantité de publicités.

Pendant ce temps, Google a conclu un accord secret et illégal avec Facebook, nom de code Jedi Blue, pour truquer le marché de la publicité, en fixant les prix de manière à ce que les annonceur·euses paient plus et que les éditeur·ices gagnent moins.

Et c’est ainsi que nous arrivons au Google merdifié d’aujourd’hui, où chaque requête renvoie une bouillie générée par IA, au dessus de cinq résultats payants signalés par le mot SPONSORISÉ écrit en gris police 8pt sur fond blanc, eux-même, placés au dessus de dix liens remplis de spam qui renvoient vers des sites SEO (Search Engine Optimization, des sites conçus pour être affichés dans les premiers résultats de Google, NDT) produits à la pelle et remplis d’encore plus de bouillie générée par IA.

Et pourtant, nous continuons d’utiliser Google, parce que nous y sommes enfermé·es. C’est l’emmerdification, vue de l’extérieur. Une entreprise qui est bénéfique pour ses utilisateur·ices, tout en les enfermant. Puis les choses empirent pour les utilisateur·ices, de manière à ce qu’elles s’améliorent pour les client·es professionnel·les, tout en enfermant ces dernier·ères. Puis elle récupère toute la valeur pour elle-même et se transforme en un énorme tas de merde.

L’emmerdification, une tragédie en trois actes.

J’ai commencé en me concentrant sur les signes extérieurs de l’emmerdification, mais je pense qu’il est temps de commencer à réfléchir à ce qu’il se passe à l’intérieur des entreprises qui rendent cette emmerdification possible.

Quel est le mécanisme technique de l’emmerdification ? J’appelle cela le bidouillage (« twiddling »). Les merveilleux ordinateurs qui les font tourner lèguent aux entreprises du numérique leur infinie flexibilité. Cela veut dire que les entreprises peuvent bidouiller les commandes qui contrôlent les aspects les plus fondamentaux de leur activité. Chaque fois que vous interagissez avec une entreprise, tout est différent : les prix, les coûts, l’ordre des résultats, les recommandations.

Ce qui me ramène à nos infirmières. Vous vous rappelez de l’arnaque, celle où vous consultez le degré d’endettement de l’infirmière pour réduire en temps réel le salaire que vous lui offrez ? Ça c’est du bidouillage. C’est quelque chose qu’on ne peut faire qu’avec un ordinateur. Les patrons qui le font ne sont pas plus malfaisants que les patrons d’antan, ils ont juste de meilleurs outils.

Notez que ce ne sont même pas des patrons de la Tech. Ce sont des patrons de la santé, qui se trouvent disposer des outils de la Tech.

La numérisation — tisser des réseaux informatiques à l’intérieur d’une entreprise ou d’un domaine d’activité — rend possible ce genre de bidouillage qui permet aux entreprises de déplacer la valeur depuis les utilisateur·ices vers les client·es professionnel·les, puis des client·es professionnel·les vers les utilisateur·ices, et enfin, inévitablement, vers elles-mêmes.

Et la numérisation est en cours dans tous les domaines — dont celui des infirmières. Ce qui signifie que l’emmerdification est en cours dans tous les domaines — dont celui des infirmières.

La juriste Veena Dubal a inventé un terme pour décrire le bidouillage qui comprime le salaire des infirmières endettées. Ça s’appelle la « Discrimination Salariale Algorithmique » (Algorithmic Wage Discrimination), et cela fait suite à l’économie à la tâche.

L’économie à la tâche est un lieu central de l’emmerdification, et c’est la déchirure la plus importante dans la membrane séparant le monde virtuel du monde réel. Le boulot à la tâche, c’est là où votre patron de merde est une application de merde, et où vous n’avez même pas le droit de vous considérer comme un employé·e.

Uber a inventé cette astuce. Les chauffeurs et chauffeuses qui font les difficiles pour choisir les contrats que l’appli leur affiche commencent par recevoir des offres avec de meilleurs paies. Mais si iels succombent à la tentation et prennent l’une de ces options mieux payées, alors les paies commencent à nouveau à réduire, à intervalles aléatoires, petit à petit, imaginés pour être en dessous du seuil de perception humain. Évitant de cuire la grenouille pour seulement la pocher, l’entreprise attend que lae chauffeur·euse Uber se soit endetté·e pour acheter une nouvelle voiture et ait abandonné tout boulot annexe qui lui permettait alors de choisir les meilleures contrats. Et c’est ainsi que leurs revenus diminuent, diminuent, diminuent.

Le bidouillage est une astuce grossière faite à la va-vite. N’importe quelle tâche assez simple mais chronophage est une candidate idéale à l’automatisation, et ce genre de vol de revenus serait insupportablement pénible, fastidieux et coûteux à effectuer manuellement. Aucun entrepôt du XIXème siècle rempli de bonhommes à visière vertes penchés sur des livres de compte ne pourrait faire ça. La numérisation est nécessaire.

Bidouiller le salaire horaire des infirmières est un exemple parfait du rôle de la numérisation dans l’emmerdification. Parce que ce genre de choses n’est pas seulement mauvais pour les infirmières, c’est aussi mauvais pour les patient·es. Pensons-nous vraiment que payer les infirmières en fonction de leur degré de désespoir, avec un taux calculé pour accroître ce niveau de désespoir, et donc décroître le salaire pour lequel elles vont sans doute travailler, aura pour conséquence de meilleurs soins ?

Voulez-vous que votre cathéter soit posé par une infirmière nourrie par les Restos du Cœur, qui a conduit un Uber jusqu’à minuit la nuit dernière, et qui a sauté le petit déjeuner ce matin pour pouvoir payer son loyer ?

Voilà pourquoi il est si naïf de dire « si c’est gratuit, c’est que c’est vous le produit ». « Si c’est gratuit » attribue aux services financés par la publicité un pouvoir magique : celui de contourner nos facultés critiques en nous surveillant, et en exploitant les dossiers qui en résultent pour localiser nos angle-morts mentaux, et en les transformant en armes pour nous faire acheter tout ce qu’un publicitaire vend.

Avec cette expression, nous nous rendons complices de notre propre exploitation. En choisissant d’utiliser des services « gratuits », nous invitons les capitalistes de la surveillance à notre propre exploitation, ceux-là même qui ont développé un rayon-laser de contrôle mental alimenté par les données de surveillance que nous fournissons volontairement en choisissant des services financés par la publicité.

La morale, c’est que si nous revenions à simplement payer pour avoir des choses, plutôt que de demander leur gratuité de manière irréaliste, nous rendrions au capitalisme son état fonctionnel de non-surveillance, et les entreprises recommenceraient à mieux s’occuper de nous, car nous serions les client·es, et non plus les produits.

C’est pour cette raison que l’hypothèse du capitalisme de surveillance élève les entreprises comme Apple au rang d’alternatives vertueuses. Puisqu’Apple nous fait payer avec de l’argent, plutôt qu’avec notre attention, elle peut se concentrer sur la création de services de qualité, plutôt que de nous exploiter.

Si on regarde de façon superficielle, il y a une logique plausible à tout cela. Après, tout, en 2022, Apple a mis à jour son système d’exploitation iOS, qui tourne sur les iPhones et autres appareils mobiles, ajoutant une case à cocher qui vous permet de refuser la surveillance par des tiers, notamment Facebook.

96 % des client·es d’Apple ont coché cette case. Les autres 4 % étaient probablement ivres, ou des employé·es de Facebook, ou des employé·es de Facebook ivres. Ce qui est logique car, si je travaillais pour Facebook, je serais ivre en permanence.

Il semble donc, à première vue, qu’Apple ne traite pas ses client·es comme un « produit ». Mais, en même temps que cette mesure de protection de la vie privée, Apple activait secrètement son propre système de surveillance pour les propriétaires d’iPhone, qui allait les espionner de la même manière que Facebook l’avait fait, et exactement dans le même but : vous envoyer des publicités ciblées en fonction des lieux que vous avez visités, des choses que vous avez recherchées, des communications que vous avez eues, des liens sur lesquels vous avez cliqué. Apple n’a pas demandé la permission à ses client·es pour les espionner. Elle ne leur a pas permis de refuser cette surveillance. Elle ne leur en a même pas parlé et, quand elle a été prise la main dans le sac, Apple a menti.

Il va sans dire que le rectangle à distractions à 1000 dollars d’Apple, celui-la même qui est dans votre poche, c’est bien vous qui l’avez payé. Le fait que vous l’ayez payé n’empêche pas Apple de vous traiter comme un produit. Apple traite aussi ses client·es professionnel·les — les vendeur·euses d’applications — comme un produit, en leur extorquant 30 centimes sur chaque dollar qu’ils gagnent, avec des frais de paiement obligatoires qui sont 1000 % plus élevés que les normes dans le domaine, déjà exorbitantes. Apple traite ses utilisateur·ices — les gens qui déboursent une brique pour un téléphone — comme un produit, tout en les espionnant pour leur envoyer des publicités ciblées.

Apple traite tout le monde comme un produit.

Voilà ce qu’il se passe avec nos infirmière à la tâche : les infirmières sont le produit. Les patient·es sont le produit. Les hôpitaux sont le produit. Dans l’emmerdification, « le produit » est chaque personne qui peut être productifiée.

Un traitement juste et digne n’est pas quelque chose que vous recevez comme une récompense de fidélité client, pour avoir dépensé votre argent plutôt que votre attention. Comment recevoir un traitement juste et digne alors ? Je vais y venir, mais restons encore un instant avec nos infirmières.

Les infirmières sont le produit et elles sont bidouillées, parce qu’elles ont été enrôlées dans l’industrie de la Tech, via la numérisation de leur propre industrie.

Il est tentant de rejeter la faute sur la numérisation. Mais les entreprises de la Tech ne sont pas nées merdifiées. Elles ont passé des années — des décennies — à concevoir des produits plaisants. Si vous êtes assez vieille ou vieux pour vous souvenir du lancement de Google, vous vous souviendrez que, au départ, Google était magique.

Vous auriez pu interroger Ask Jeeves pendant un million d’années, vous auriez pu remplir Altavista avec dix trilliards d’opérateurs booléens visant à éliminer les résultats médiocres, sans jamais aboutir à des réponses aussi nettes et utiles que celles que vous auriez obtenues avec quelques mots vaguement descriptifs dans une barre de recherche Google.

Il y a une raison pour laquelle nous sommes tous passé·es à Google, pour laquelle autant d’entre nous ont acheté des iPhones, pour laquelle nous avons rejoint nos amis sur Facebook : tous ces services étaient nativement numériques, ils auraient pu se merdifier à tout moment, mais ils ne l’ont pas fait — jusqu’à ce qu’ils le fassent, et ils l’ont tous fait en même temps.

Si vous étiez une infirmière, que tous les patient·es qui se présentent aux urgences en titubant présentent les mêmes horribles symptômes, vous appelleriez le ministère de la Santé pour signaler la potentielle apparition d’un nouvelle et dangereuse épidémie.

Ursula Franklin soutenait que les conséquences de la technologie n’étaient pas prédestinés. Elles sont le résultat de choix délibérés. J’aime beaucoup cette analyse, c’est une manière très science-fictionnesque de penser la technologie. La bonne science-fiction ne porte pas seulement sur ce que la technologie fait, mais pour qui elle le fait, et à qui elle le fait.

Ces facteurs sociaux sont bien plus importants que les seules spécifications techniques d’un gadget. Ils incarnent la différence entre un système qui vous prévient lorsqu’en voiture vous commencez à dévier de votre route et qu’un système informe votre assurance que vous avez failli dévier de votre route, pour qu’ils puissent ajouter 10 dollars à votre tarif mensuel.

Ils incarnent la différence entre un correcteur orthographique qui vous informe que vous avez fait une erreur et un patrongiciel qui permet à votre chef d’utiliser le nombre de vos erreurs pour justifier qu’il vous refuse une prime.

Ils incarnent la différence entre une application qui se souvient où vous avez garé votre voiture et une application qui utilise la localisation de votre voiture comme critère pour vous inclure dans un mandat de recherche des identités de toutes les personnes situées à proximité d’une manifestation contre le gouvernement.

Je crois que l’emmerdification est causée par des changements non pas des technologies, mais de l’environnement réglementaire. Ce sont des modifications des règles du jeu, initiées de mémoire d’humain·e, par des intervenants identifiés, qui étaient déjà informés des probables conséquences de leurs actions, qui sont aujourd’hui riches et respectés, ne subissant aucune conséquence ou responsabilité pour leur rôle dans l’avènement du merdicène. Ils se pavanent en haute société, sans jamais se demander s’ils finiront au bout d’une pique.

En d’autres termes, je pense que nous avons créé un environnement criminogène, un parfait bouillon de culture des pratiques les plus pathogènes de notre société, qui se sont ainsi multipliées, dominant la prise de décision de nos entreprises et de nos États, conduisant à une vaste emmerdification de tout.

Et je pense qu’il y a quelques bonnes nouvelles à tirer de tout ça, car si l’emmerdification n’est pas causée par un nouveau genre de méchantes personnes, ou par de grandes forces de l’histoire joignant leur poids pour tout transformer en merde, mais est plutôt causée par des choix de réglementation spécifiques, alors nous pouvons revenir sur ces règles, en produire de meilleures et nous extraire du merdicène, pour reléguer cet internet merdifié aux rebuts de l’histoire, simple état transitoire entre le bon vieil internet et un bon internet tout neuf.

Je ne vais pas parler d’IA aujourd’hui, parce que, mon dieu, l’IA est un sujet tellement ennuyeux et tellement surfait. Mais je vais utiliser une métaphore qui parle d’IA, pour parler de l’entreprise à responsabilité limitée, qui est une sorte d’organisme colonisateur immoral et artificiel, au sein duquel les humain·es jouent le rôle d’une sorte de flore intestinale. Mon collègue Charlie Stoss nomme ces sociétés des « IA lentes ».

Vous avez donc ces IA lentes, dont les boyaux grouillent de gens, et l’impératif de l’IA, le trombone qu’elle cherche à optimiser, c’est le profit. Pour maximiser les profits, facturez aussi cher que vous le souhaitez, payez vos travailleur·euses et vos fournisseur·euses aussi peu que vous le pouvez, dépensez aussi peu que possible pour la sécurité et la qualité.

Chaque dollar que vous ne dépensez pas pour les fournisseur·euses, les travailleur·euses, la qualité ou la sécurité est un dollar qui peut revenir aux cadres et aux actionnaires. Il y a donc un modèle simple d’entreprise qui pourrait maximiser ses profits en facturant un montant infini de dollars, en ne payant rien à ses travailleur·euses et à ses fournisseur·euses, et en ignorant les questions de qualité et de sécurité.

Cependant, cette entreprise ne gagnerait pas du tout d’argent, pour la très simple raison que personne ne voudrait acheter ce qu’elle produit, personne ne voudrait travailler pour elle ou lui fournir des matériaux. Ces contraintes agissent comme des forces punitives disciplinaires, qui atténuent la tendance de l’IA à facturer à l’infini et ne rien payer.

Dans la Tech, on trouve quatre de ces contraintes, des sources de discipline anti-emmerdificatoires qui améliorent les produits et les services, rémunèrent mieux les travailleur·euses et empêchent les cadres et des actionnaires d’accroître leur richesse au détriment des client·es, des fournisseur·euses et des travailleur·euses.

La première de ces contraintes, c’est le marché. Toutes choses égales par ailleurs, une entreprise qui facture davantage et produit moins perdra des client·es au profit d’entreprises qui sont plus généreuses dans leur partage de la valeur avec les travailleur·euses, les client·es et les fournisseur·euses.

C’est la base de la théorie capitaliste, et le fondement idéologique de la loi sur la concurrence, que nos cousins étasuniens nomment « loi anti-trust ».

En 1890, le Sherman Act a été première loi anti-trust, que le sénateur John Sherman, son rapporteur, défendit devant le Sénat en disant :

Si nous refusons de subir le pouvoir d’un roi sur la politique, nous ne devrions pas le subir sur la production, les transports, ou la vente des produits nécessaires à la vie. Si nous ne nous soumettons pas à un empereur, nous ne devrions pas nous soumettre à un autocrate du commerce disposant du pouvoir d’empêcher la concurrence et de fixer les prix de tous les biens.

Le sénateur Sherman faisait écho à l’indignation du mouvement anti-monopoliste de l’époque, quand des propriétaires de sociétés monopolistiques jouaient le rôle de dictateurs, ayant le pouvoir de décision sur qui pouvait travailler, qui mourait de faim, ce qui pourrait être vendu et à quel prix.

En l’absence de concurrence, ils étaient trop gros pour échouer, trop gros pour être emprisonnés, et trop gros pour s’en préoccuper. Comme Lily Tomlin disait dans ses publicités parodiques pour AT&T dans l’émission Saturday Night Live : « Nous n’en avons rien à faire. Nous n’en avons pas besoin. Nous sommes l’entreprise de téléphone. »

Qu’est-il donc arrivé à la force disciplinaire de la concurrence ? Nous l’avons tuée. Depuis une quarantaine d’années, la vision reaganienne des économistes de l’École de Chicago a transformé l’anti-trust. Ils ont rejeté l’idée de John Sherman selon laquelle nous devrions maintenir la concurrence entre les entreprises pour empêcher l’émergence d’« autocrates du commerce », et installé l’idée que les monopoles sont efficaces.

En d’autres termes, si Google possède 90 % des parts de marché, ce qui est le cas, alors on se doit d’inférer que Google est le meilleur moteur de recherche au monde, et le meilleur moteur de recherche possible. La seule raison pour laquelle un meilleur moteur de recherche n’a pas pu se démarquer est que Google est tellement compétent, tellement efficace, qu’il n’y a aucun moyen concevable de l’améliorer.

On peut aussi dire que Google est le meilleur parce qu’il a le monopole, et on peut dire que le monopole est juste puisque Google est le meilleur.

Il y a 40 ans, donc, les États-Unis — et ses partenaires commerciaux majeurs — ont adopté une politique de concurrence commerciale explicitement pro-monopole.

Vous serez content·es d’apprendre que ce n’est pas ce qui s’est passé au Canada. Le Représentant du Commerce étasunien n’est pas venu ici pour nous forcer à bâillonner nos lois sur la compétitivité. Mais ne faites pas trop les fier·es ! Ce n’est pas arrivé pour la simple raison qu’il n’y en avait pas besoin. Parce que le Canada n’a pas de loi sur la concurrence qui mérite cette appellation, et n’en a jamais eue.

Au cours de toute son histoire, le Bureau de la Concurrence (« Competition Bureau ») a contesté trois fusions d’entreprise, et a empêché exactement zéro fusion, ce qui explique comment nous nous sommes retrouvés avec un pays qui doit tout aux ploutocrates les plus médiocres qu’on puisse imaginer comme les Irving, les Weston, les Stronach, les McCain et les Rogers.

La seule raison qui explique comment ces prodiges sans vergogne ont été capables de conquérir ce pays est que les étasuniens avaient boosté leurs monopolistes avant qu’il ne soient capables de conquérir les États-Unis et de porter leur attention sur nous. Mais il y a 40 ans, le reste du monde adoptait le « standard de bien-être du consommateur » pro-monopole de la Chicago School (Consumer Welfare Standard, CWS), et on s’est retrouvé·es avec… des monopoles. Des monopoles en pharmaceutique, sur le marché de la bière, celui des bouteilles de verre, des Vitamine C, des chaussures de sport, des microprocesseurs, des voitures, des lunettes de vue, et, bien sûr, celui du catch professionnel.

Souvenez-vous : ces politiques spécifiques ont été adoptées de mémoire d’humain·e, par des individus identifiables, qui ont été informés, qui sont devenus riches, et n’en ont jamais subi les conséquences. Les économistes qui ont conçu ces politiques sont encore dans le coin aujourd’hui, en train de polir leurs faux prix Nobel, de donner des cours dans des écoles d’élite, de se faire des millions en expertise-conseil pour des entreprise de premier ordre. Quand on les interroge sur le naufrage que leurs politiques ont provoqué, ils clament leur innocence, affirmant — sans ciller — qu’il n’y a aucune manière de prouver l’influence des politiques pro-monopole dans l’avènement des monopoles.

C’est comme si on avait l’habitude d’utiliser de la mort-au-rat sans avoir de problème de rats. Donc ces gens nous demandent d’arrêter, et maintenant les rats nous dévorent le visage. Alors ils prennent leurs grands yeux innocents et disent : « Comment pouvez-vous être sûrs que notre politique contre la mort-au-rat et l’invasion globale de rats soient liées ? C’est peut-être simplement l’Ère des Rats ! Peut-être que les tâches solaires ont rendu les rats plus féconds qu’à d’autres moments de l’histoire ! Ils ont acheté les usines de mort-au-rat puis les ont fermé, et alors quoi ? Fermer ces usines après qu’on ait décidé d’arrêter d’utiliser de la mort-au-rat est une décision rationnelle et Pareto-optimale. »

Les marchés ne punissent pas les entreprises de la Tech parce qu’elles ne font pas de concurrence avec leurs rivaux, elles les achètent. C’est une citation, de Mark Zuckerberg :

Il vaut mieux acheter que d’entrer en concurrence.

C’est pour cela que Mark Zuckerberg a acheté Instagram pour un milliard de dollars, même si l’entreprise n’avait que 12 salarié·es et 25 millions d’utilisateur·ices. Comme il l’écrivait à son Directeur Financier dans un e-mail nocturne particulièrement mal avisé, il était obligé d’acheter Instagram, parce que les utilisateur·ices de Facebook étaient en train de quitter Facebook pour Instagram. En achetant Instagram, Zuck s’assurait que quiconque quitterait Facebook — la plateforme — serait toujours prisonnier·ère de Facebook — l’entreprise.

Malgré le fait que Zuckerberg ait posé sa confession par écrit, l’administration Obama l’a laissé entreprendre cette fusion, parce que tous les gouvernement, de tous les bords politiques, et ce depuis 40 ans, ont pris comme position de croire que les monopoles sont performants.

Maintenant, pensez à notre infirmière bidouillée et paupérisée. Les hôpitaux font partie des secteurs les plus consolidés des États-Unis. D’abord, on a dérégularisé les fusions du secteur pharmaceutique, les entreprises pharmaceutiques se sont entre-absorbées à la vitesse de l’éclair, et elles ont gonflé les prix des médicaments. Alors les hôpitaux ont eux aussi fusionné vers le monopole, une manœuvre défensive qui a laissé une seule chaîne d’hôpitaux s’accaparer la majorité d’une région ou d’une ville et dire aux entreprises pharmaceutiques : « Soit vous baissez le prix de vos produits, soit vous ne pouvez plus les vendre à aucun de nos hôpitaux ».

Bien sûr, une fois cette mission accomplie, les hôpitaux ont commencé à arnaquer les assureurs, qui mettaient en scène leur propre orgie incestueuse, achetant et fusionnant jusqu’à ce que les étasunien·nes n’aient plus le choix qu’entre deux ou trois assurances. Ça a permis aux assureurs de riposter contre les hôpitaux, en laissant les patient·es et les travailleur·es de la santé sans défense contre le pouvoir consolidé des hôpitaux, des entreprises pharmaceutiques, des gestionnaire de profits pharmacologiques, des centrales d’achats, et des autres cartels de l’industrie de la santé, duopoles et monopoles.

Ce qui explique pourquoi les infirmières signent pour travailler dans des hôpitaux qui utilisent ces effroyables applis, remplaçant des douzaines d’agences de recrutement qui entraient auparavant en compétition pour l’emploi des infirmières.

Pendant ce temps, du côté des patient·es, la concurrence n’a jamais eu d’effet disciplinaire. Personne n’a jamais fait de shopping à la recherche d’une ambulance moins chère ou d’un meilleur service d’urgences alors qu’iel avait une crise cardiaque. Le prix que les gens sont prêts à payer pour ne pas mourir est « tout ce que j’ai ».

Donc, vous avez ce secteur qui n’a au départ aucune raison de devenir une entreprise commerciale, qui perd le peu de restrictions qu’elle subissait par la concurrence, pavant le chemin pour l’emmerdification.

Mais j’ai dit qu’il y avait 4 forces qui restreignaient les entreprises. La deuxième de ces forces, c’est la régulation, la discipline imposée par les états.

C’est une erreur de voir la discipline du marché et la discipline de l’État comme deux champs isolés. Elles sont intimement connectées. Parce que la concurrence est une condition nécessaire pour une régulation effective.

Laissez-moi vous l’expliquer en des termes que même les libertariens les plus idéologiques peuvent comprendre. Imaginons que vous pensiez qu’il n’existe précisément qu’une seule régulation à faire respecter par l’État : honorer les contrats. Pour que le gouvernement puisse servir d’arbitre sur le terrain, il doit avoir le pouvoir d’inciter les joueurs à honorer leurs contrats. Ce qui veut dire que le plus petit gouvernement que vous pouvez avoir est déterminé par la plus grande entreprise que vous voulez bien tolérer.

Alors même si vous êtes le genre de libertarien complètement gaga de Musk et qui ne peut plus ouvrir son exemplaire de La Grève tellement sont toutes collées entre elles, qui trépigne à l’idée d’un marché du rein humain, et demande le droit de se vendre en esclavage, vous devriez quand même vouloir un robuste régime anti-monopole, pour que ces contrats puissent être honorés. Quand un secteur se cartelise, quand il s’effondre et se transforme en oligarchie, quand internet devient « cinq sites internet géants, chacun d’eux remplit des d’écran des quatre autres », alors celui-ci capture ses régulateurs.

Après tout, un secteur qui comporte 100 entreprises en compétition est une meute de criminels, qui se sautent à la gorge les uns les autres. Elles ne peuvent pas se mettre d’accord sur quoi que ce soit, et surtout pas sur la façon de faire du lobbying.

Tandis qu’un secteur de 5 entreprises — ou 4 — ou 3 — ou 2 — ou une — est un cartel, un trafic organisé, une conspiration en devenir. Un secteur qui s’est peu à peu réduit en une poignée d’entreprises peut se mettre d’accord sur une position de lobbying commune.

Et plus encore, elles sont tellement isolées de toute « concurrence inefficace » qu’elles débordent d’argent, qu’elles peuvent mobiliser pour transformer leurs préférences régulatoires en régulations. En d’autres termes, elles capturent leurs régulateurs.

La « capture réglementaire » peut sembler abstraite et compliquée, aussi laissez-moi vous l’expliquer avec des exemples concrets. Au Royaume-Uni, le régulateur anti-trust est appelé l’Autorité des Marchés et de la Concurrence (« Competition and Markets Authority », abbrégé CMA), dirigé — jusqu’à récemment — par Marcus Bokkerink. Le CMA fait partie des enquêteurs et des régulateurs les plus efficaces du monde contre les conneries de la Big Tech.

Le mois dernier (le 21 janvier 2025, NDT), le Premier ministre britannique Keir Starmer a viré Bokkerink et l’a remplacé par Doug Gurr, l’ancien président d’Amazon UK. Hey Starmer, on a le poulailler au téléphone, ils veulent faire entrer le renard.

Mais revenons à nos infirmières : il y a une multitude d’exemples de capture réglementaire qui se cachent dans cette situation, mais je vais vous sélectionner le plus flagrant d’entre eux, le fait qu’il existe des courtiers en données qui vous revendront les informations d’étasunien·nes lambda concernant leurs dettes sur carte de crédit.

C’est parce que le congrès étasunien n’a pas passé de nouvelle loi sur la vie privée des consommateur·ices depuis 1988, quand Ronald Reagan a signé la loi appelée « Video Privacy Protection Act » ( Loi de Protection de la Vie Privée relative aux Vidéos) qui empêche les vendeur·euses de cassettes vidéo de dire aux journaux quelles cassettes vous avez emmenées chez vous. Que le congrès n’ait pas remis à jour les protections de la vie privée des étasunien·nes depuis que Die Hard est sorti au cinéma n’est pas une coïncidence ou un oubli. C’est l’inaction payée au prix fort par une industrie irrespectueuse de la vie privée, fortement concentrée — et donc follement profitable — et qui a monétisé l’abus des droits humains à une échelle inconcevable.

La coalition favorable à maintenir gelées les lois sur la vie privée depuis la dernière saison de Hôpital St Elsewhere continue de grandir, parce qu’il existe une infinité de façons de transformer l’invasion systématique de nos droits humains en argent. Il y a un lien direct entre ce phénomène et les infirmières dont le salaire baisse lorsqu’elles ne peuvent pas payer leurs factures de carte de crédit.

Donc la concurrence est morte, la régulation est morte, et les entreprises ne sont punies ni par la discipline du marché, ni par celle de l’état. Mais il y a bien quatre forces capables de discipliner les entreprises, de contribuer à l’environnement hostile pour la reproduction des monstres merdifiants et sociopathes.

Alors parlons des deux autres forces. La première est l’interopérabilité, le principe selon lequel deux ou plusieurs autres choses peuvent fonctionner ensemble. Par exemple, vous pouvez mettre les lacets de n’importe qui sur vos chaussures, l’essence de n’importe qui dans votre voiture, et les ampoules de n’importe qui dans vos lampes. Dans le monde non-numérique, l’interopérabilité demande beaucoup de travail, vous devez vous mettre d’accord sur une direction, une grandeur, un diamètre, un voltage, un ampérage, une puissance pour cette ampoule, ou alors quelqu’un va se faire exploser la main.

Mais dans le monde numérique, l’interopérabilité est intégrée, parce que nous ne savons faire qu’un seul type d’ordinateur, la machine universelle et Turing-complète de von Neumann, une machine de calcul capable d’exécuter tout programme valide.

Ce qui veut dire que pour chaque programme d’emmerdification, il y a un programme de contre-emmerdification en attente d’être lancé. Quand HP écrit un programme pour s’assurer que ses imprimantes refusent les cartouches tierces, quelqu’un d’autre peut écrire un programme qui désactive cette vérification.

Pour les travailleur·euses à la tâche, les applis d’anti-emmerdification peuvent endosser le rôle du fidèle serviteur. Par exemple, les conducteur·ices de taxi à la tâche en Indonésie se sont monté·es en coopérative qui commissionnent les hackers pour écrire des modifications dans leurs applis de répartition de travail. Par exemple, une appli de taxi ne contractera pas un·e conducteur·ice pour aller cherche un·e client·e à la gare, à moins qu’iel soit juste à la sortie de celle-ci, mais quand les gros trains arrivent en gare c’est une scène cauchemardesque de chaos total et létal.

Alors les conducteur·ices ont une appli qui leur permet d’imiter leur GPS, ce qui leur permet de se garer à l’angle de la rue, mais laisse l’appli dire à leur patron qu’iels sont juste devant la sortie de la gare. Quand une opportunité se présente, iels n’ont plus qu’à se faufiler sur quelques mètres pour prendre leur client·e, sans contribuer à la zizanie ambiante.

Aux États-Unis, une compagnie du nom de Para proposait une appli pour aider les conducteur·ices chez Doordash à être mieux payé·es. Voyez-vous, c’est sur les pourboires que les conducteur·ices Doordash se font le plus d’argent, et l’appli Doordash pour ses conducteur·ices cache le montant du pourboire jusqu’à ce que vous acceptiez la course, ce qui veut dire que vous ne savez pas avant de la prendre si vous acceptez une course qui vous paiera 1,15$ ou 11,50$ avec le pourboire. Alors Para a construit une appli qui extrayait le montant du pourboire et le montrait aux conducteur·ices avant qu’iels ne s’engagent.

Mais Doordush a fermé l’appli, parce qu’aux États-Unis d’Amérique, les applis comme Para sont illégales. En 1998, Bill Clinton a signé une loi appelée le « Digital Millenium Copyright Act » (Loi du Millénaire Numérique relative aux Droits d’auteur, abrégé DMCA), et la section 1201 du DMCA définit le fait de « contourner un accès contrôlé par un travail soumis aux droits d’auteur » comme un délit passible de 500.000$ d’amende et d’une peine de prison de 5 ans pour une première condamnation. Un simple acte de rétro-ingénierie sur une appli comme Doordash est un délit potentiel, et c’est pour cela que les compagnies sont tellement excitées à l’idée de vous faire utiliser leurs applis plutôt que leurs sites internet.

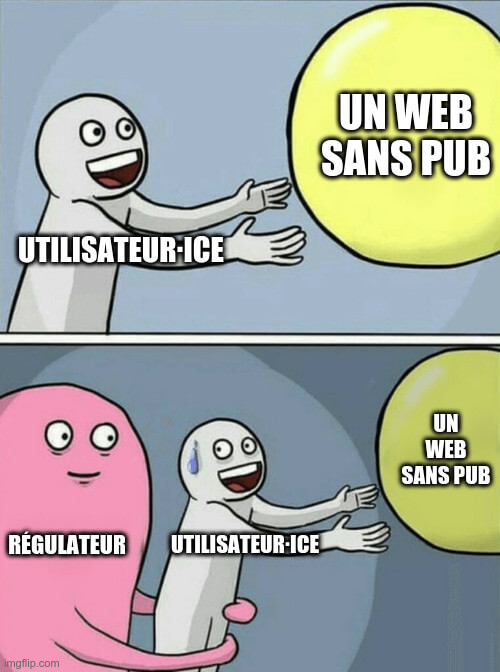

La toile est ouverte, les applis sont fermées. La majorité des internautes ont installé un bloqueur de pubs (qui est aussi un outil de protection de vie privée). Mais personne n’installe de bloqueur de pubs pour une appli, parce que c’est un délit de distribuer un tel outil, parce que vous devez faire de la rétro-ingénierie sur cette appli pour y arriver. Une appli c’est juste un site internet enrobé dans assez de propriété intellectuelle pour que la compagnie qui l’a créée puisse vous envoyer en prison si vous osez la modifier pour servir vos intérêts plutôt que les leurs.

Partout dans le monde, on a promulgué une masse de lois qu’on appelle « lois sur la propriété intellectuelle », qui rendent illégal le fait de modifier des services, des produits ou des appareils afin qu’ils servent vos propres intérêts, plutôt que les intérêts des actionnaires.

Comme je l’ai déjà dit, ces lois ont été promulguées de mémoire d’humain·e, par des personnes qui nous côtoient, qui ont été informées des évidentes et prévisibles conséquences de leurs plans téméraires, mais qui les ont tout de même appliquées.

En 2010, deux ministres du gouvernement Harper (Premier ministre canadien, NDT) ont décidé de copier-coller le DMCA étasunien dans la loi canadienne. Ils ont entrepris une consultation publique autour de la proposition qui rendrait illégale toute rétro-ingénierie dans le but modifier des services, produits ou appareils, et ils en ont pris plein les oreilles ! 6138 canadien·nes leurs ont envoyé des commentaires négatifs sur la consultation. Ils les ont mis en garde que rendre illégale le détournement des verrous propriétaire interférerait avec la réparation des appareils aussi divers que les tracteurs, les voitures, et les équipements médicaux, du ventilateur à la pompe à insuline.

Ces canadien·nes ont prévenu que des lois interdisant le piratage des verrous numériques laisseraient les géants étasuniens de la Tech s’emparer du marché numérique, nous forçant à acheter nos applis et nos jeux depuis les magasins d’appli étasuniens, qui pourraient royalement choisir le montant de leur commission. Ils ont prévenu que ces lois étaient un cadeau aux monopolistes qui cherchaient à gonfler le prix de l’encre ; que ces lois sur les droits d’auteur, loin de servir les artistes canadien·nes, nous soumettraient aux plateformes étasuniennes. Parce que chaque fois que quelqu’un dans notre public achèterait une de nos créations, un livre, une chanson, un jeu, une vidéo verrouillée et enchaînée à une appli étasunienne, elle ne pourrait plus jamais être déverrouillée.

Alors si nous, les travailleur·euses créatif·ves du Canada, nous mettions à migrer vers un magasin canadien, notre public ne pourrait pas venir avec nous. Il ne pourrait pas transférer leurs achats depuis l’appli étasunienne vers l’appli canadienne.

6138 canadien·nes le leur ont dit, tandis que seulement 54 répondant·es se sont rangé·es du côté du Ministre du Patrimoine canadien, James Moore, et du Ministre de l’Industrie, Tony Clement. Alors, James Moore a fait un discours, à la réunion de la Chambre Internationale du Commerce ici à Toronto, où il a dit qu’il allait seulement écouter les 54 grincheux·ses qui supportaient ses idées affreuses, sur la base que les 6138 autres personnes qui n’étaient pas d’accord avec lui étaient des « braillard·es… extrémistes radicaux·ales ».

Donc en 2012, nous avons copié les horribles lois de verrouillage numérique étasuniennes dans notre livre de lois canadien, et nous vivons maintenant dans le monde de James Moore et Tony Clement, où il est illégal de pirater un verrou numérique. Donc si une entreprise mets un verrou numérique sur un produit, ils peuvent faire n’importe quoi derrière ce verrou, et c’est un crime de passer passer outre.

Par exemple, si HP met un verrou numérique sur ses imprimantes qui vérifie que vous n’êtes pas en train d’utiliser des cartouches d’encre tierces ou de recharger une cartouche HP, c’est un crime de contourner ce verrou et d’utiliser une encre tierce. Et c’est pour ça que HP peut continuer de nous racketter sur le prix de l’encre en le faisant monter, et monter, et monter.

L’encre d’imprimante est maintenant le fluide le plus coûteux qu’un·e civil·e peut acheter sans permis spécial. C’est de l’eau colorée qui coûte 10.000$ le gallon (environ 2000€ le litre, NDT) ce qui veut dire que vous imprimez votre liste de courses avec un liquide qui coûte plus cher que la semence d’un étalon gagnant du Derby dans le Kentucky.

C’est le monde que nous ont laissé Clement et Moore, de mémoire d’humain·e, après qu’on les ait avertis, et qu’ils aient tout de même appliqué leur plan. Un monde où les fermier·ères ne peuvent pas réparer leurs tracteurs, où les mécanicien·nes indépendant·es ne peuvent pas réparer votre voiture, où les hôpitaux pendant les confinements de l’épidémie ne pouvaient pas mettre en service leurs respirateurs artificiels défectueux, où chaque fois qu’un·e utilisateur·ice canadien·ne d’iPhone achète une appli d’un·e auteur·ice canadien·ne de logiciel, chaque dollar qu’iels dépensent fait un petit tour par les bureaux d’Apple à Cupertino en Californie, avant de revenir allégés de 30 centimes.

Laissez-moi vous rappeler que c’est le monde dans lequel une infirmière ne peut pas avoir de contre-appli ou d’extension pour son appli « Uber-des-infirmières » qu’elles doivent utiliser pour trouver du travail, qui les laisserait échanger avec d’autres infirmières pour refuser des gardes tant que les salaires pour celles-ci ne montent à des niveaux corrects, ou bloquer la surveillance de leurs déplacements et de leur activité.

L’interopérabilité était une force disciplinante majeure pour les entreprises de la Tech. Après-tout, si vous rendez les publicités sur votre site internet suffisamment inévitables, une certaine fraction de vos utilisateur·ices installera un bloqueur de pubs, et vous ne toucherez jamais plus un penny d’eux. Parce que personne dans l’histoire des bloqueurs de pub n’a jamais désinstallé un bloqueur de pubs. Mais une fois qu’il est interdit de construire un bloqueur de pubs, il n’y a plus aucune raison de ne pas rendre ces pubs aussi dégoûtantes, invasives et inévitables que possible, afin de déplacer toute la valeur depuis les utilisateur·ices vers les actionnaires et les dirigeants.

Donc on se retrouve avec des monopoles et les monopoles capturent les régulateurs, et ils peuvent ignorer les lois qu’ils n’aiment pas, et empêcher les lois qui pourraient interférer avec leur comportement prédateur — comme les lois sur la vie privée — d’être entérinées. Ils vont passer de nouvelles lois, des lois qui les laissent manipuler le pouvoir gouvernemental pour empêcher d’autres compagnies d’entrer sur le marché.

Donc trois des quatre forces sont neutralisées : concurrence, régulation, et interopérabilité. Ce ne laissait plus qu’une seule force disciplinaire capable de contenir le processus d’emmerdification : la main d’œuvre.

Les travailleur·euses de la Tech forment une curieuse main d’œuvre, parce qu’iels ont historiquement été très puissants, capables d’exiger des hauts salaires et du respect, mais iels l’ont fait sans rejoindre de syndicat. La densité syndicale dans le secteur de la Tech est abyssale, presque indétectable. Le pouvoir des travailleur·euses de la Tech ne leur est pas venu de la solidarité, mais de la rareté. Il n’y avait pas assez de travailleur·euses pour satisfaire les offres d’emploi suppliantes, et les travailleur·euses de la Tech sont d’une productivité inconcevable. Même avec les salaires faramineux que les travailleur·euses exigeaient, chaque heure de travail qu’iels effectuaient avaient bien plus de valeur pour leurs employeurs.

Face à un marché de l’emploi tendu, et la possibilité de transformer chaque heure de travail d’un·e travailleur·euse de la Tech en or massif, les patrons ont levé tous les freins pour motiver leur main d’œuvre. Ils ont cajolé le sens du devoir des travailleur·euses, les ont convaincus qu’iels étaient des guerrier·ères saint·es, appelant l’avènement d’une nouvelle ère numérique. Google promettait qu’iels « organiseraient les informations du monde et les rendraient utiles ». Facebook leur promettait qu’iels allaient « rendre le monde plus ouvert et plus connecté ».

Il y a un nom pour cette tactique : la bibliothécaire Fobazi Ettarh l’appelle la « fascination vocationnelle » (« vocational awe » en anglais, NDT). C’est lorsque l’intérêt pour le sens du devoir et la fierté sont utilisés pour motiver les employé·es à travailler plus longtemps pour de moins bons salaires.

Il y a beaucoup d’emplois qui se basent sur la fascination vocationnelle : le professorat, le soin aux enfants et aux personnes âgées, et, bien sûr, le travail d’infirmière.

Les techos sont différent·es des autres travailleur·euses cependant, parce qu’iels ont historiquement été très rares, ce qui veut dire que bien que les patrons pouvaient les motiver à travailler sur des projets auxquels iels croyaient, pendant des heures interminables, à l’instant-même où les patrons leurs ordonnaient de merdifier les projets pour lesquels iels avaient raté l’enterrement de leur mère pour livrer le produit dans les temps, ces travailleureuses envoyaient chier leurs patrons.

Si les patrons persistaient dans leurs demandes, les techos quittaient leur travail, traversaient la rue, et trouvaient un meilleur travail le jour-même.

Donc pendant de longues années, les travailleur·euses de la Tech étaient la quatrième et dernière contrainte, tenant bon après que les contraintes de concurrence, de régulation et d’interopérabilité soient tombées. Mais alors sont arrivés les licenciements de masse. 260 000 en 2023 ; 150 000 en 2024 ; des dizaines de milliers cette année, et Facebook qui prévoit d’anéantir 5 % de sa masse salariale, un massacre, tout en doublant les bonus de ses dirigeants.

Les travailleur·euses de la Tech ne peuvent plus envoyer chier leurs patrons, parce qu’il y a 10 autres travailleur·euses qui attendent derrière pour prendre le poste.

Bon, j’ai promis que je ne parlerai pas d’IA, mais je vais devoir un tout petit peu briser cette promesse, juste pour signaler que la raison pour laquelle les patrons de la Techs sont aussi excités par l’IA c’est qu’ils pensent qu’ils pourront virer tous leurs techos et les remplacer par des chatbots dociles qui ne les enverront jamais chier.

Donc voilà d’où vient l’emmerdification : de multiples changements dans l’environnement. L’effondrement quadruple de la concurrence, de la régulation, de l’interopérabilité et du pouvoir de la main d’œuvre crée un environnement merdigène, où les éléments les plus cupides et sociopathes du corps entrepreneurial prospèrent au détriment des éléments modérateurs de leur impulsion merdificatoire.

Nous pouvons essayer de soigner ces entreprises. Nous pouvons utiliser les lois anti-monopole pour les briser, leur faire payer des amendes, les amoindrir. Mais tant que nous n’aurons pas corrigé l’environnement, la contagion se répandra aux autres entreprises.

Alors discutons des manières de créer un environnement hostile aux merdificateurs, pour que le nombre et l’importance des agents merdificateurs dans les entreprises retrouvent leurs bas niveaux des années 90. On ne se débarrassera pas de ces éléments. Tant que la motivation du profit restera intacte, il y aura toujours des gens dont la poursuite du profit sera pathologique, immodérée par la honte ou la décence. Mais nous pouvons changer cet environnement pour qu’ils ne dominent pas nos vies.

Discutons des lois anti-trust. Après 40 ans de déclin anti-trust, cette décennie a vue une résurgence massive et globale de vigueur anti-trust, qu’on retrouve assaisonnée aux couleurs politiques de gauche comme de droite.

Au cours des quatre dernières années, les anti-monopolistes de l’administration Biden à la Federal Trade Commission (Commission Fédérale du Commerce, abrégé en FTC) au Department of Justice (Département de la Justice, abrégé en DoJ) et au Consumer Finance Protection Bureau (Bureau de Protection des Consommateurs en matière Financière) ont fait plus de répression anti-monopole que tous leurs prédécesseurs au cours des 40 années précédentes.

Il y a certainement des factions de l’administration Trump qui sont hostiles à ce programme mais les agents de répression anti-trust au DoJ et au FTC disent maintenant qu’ils vont préserver et renforcer les nouvelles lignes directrices de Biden concernant les fusions d’entreprises, qui empêchent les compagnies de s’entre-acheter, et ils ont effectivement déjà intenté une action pour bloquer une fusion de géants de la tech.

Bien évidemment, l’été dernier Google a été jugé coupable de monopolisation, et doit maintenant affronter la banqueroute, ce qui explique pourquoi ils ont été si généreux et amicaux envers l’administration de Trump.

Pendant ce temps, au Canada, le Bureau de la Concurrence édenté s’est fait refaire un dentier au titane en juin dernier, lorsque le projet de loi C59 est passé au Parlement, octroyant de vastes nouveaux pouvoirs à notre régulateur anti-monopole.

Il est vrai que le premier ministre britannique Keir Starmer vient de virer le chef du Competition and Markets Authority (Autorité des Marchés et de la Concurrence, abrégé en CMA) et l’a remplacé par l’ex patron d’Amazon UK. Mais ce qui rend le tout si tragique c’est que le CMA faisait un travail incroyablement bon au sein d’un gouvernement conservateur.

Du côté de l’Union Européenne, ils ont passé la Législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act) et le Règlement sur les Services Numériques (Digital Services Act), et ils s’attaquent aux entreprises de la Big Tech avec le tranchant de la lame. D’autres pays dans le monde — Australie, Allemagne, France, Japon, Corée du Sud et Chine (oui, la Chine !) — ont passé de nouvelles lois anti-monopole, et lancent des actions majeures de répression anti-monopole, donnant souvent lieu à des collaborations internationales.

Donc vous avez le CMA britannique qui utilise ses pouvoirs d’investigation pour faire des recherches et publier des enquêtes de marché approfondies sur la taxe abusive pratiquée par Apple sur les applis, et ensuite l’UE qui utilise ce rapport comme feuille de route pour sanctionner Apple, puis interdire le monopole d’Apple sur les paiements grâce à de nouvelles régulations. Ensuite les anti-monopolistes en Corée du Sud et au Japon traduisent l’affaire européenne et gagnent des affaires quasi-identiques dans leurs propres cours de justice.

Et quid de la capture réglementaire ? Et bien, on commence à voir les régulateurs faire preuve d’astuce pour contrôler les grosses entreprises de la tech. Par exemple, la Législation sur les Marchés Numériques et le Règlement sur les Services Numériques européens ont été imaginés pour contourner les cours de justice national des états membres de l’UE, et spécifiquement de l’Irlande, le paradis fiscal où les entreprises étasuniennes de la Tech prétendent avoir leurs bureaux.

Le truc avec les paradis fiscaux c’est qu’ils deviennent immanquablement des paradis criminels, parce qu’Apple peut prétendre être irlandaise cette semaine, être maltaise ou chypriote ou luxembourgeoise la semaine d’après. Alors l’Irlande doit laisser les géants de la Tech étasuniens ignorer les lois européennes sur la vie privée et autres régulations, ou le pays les perdra au profit de nations plus sordides, plus dociles et plus compétitives.

Donc à partir de maintenant, la régulation européenne sur le secteur de la Tech sera exécutée en cour fédérale européenne, et pas en cour nationale, en considérant les cours irlandaises capturées comme endommagées et en les contournant.

Le Canada doit renforcer sa propre capacité à appliquer les régulations sur le secteur de la Tech, en détricotant les fusions monopolistes comme celle de Bell et Rogers, mais par dessus tout, le Canada doit poursuivre son programme sur l’interopérabilité.

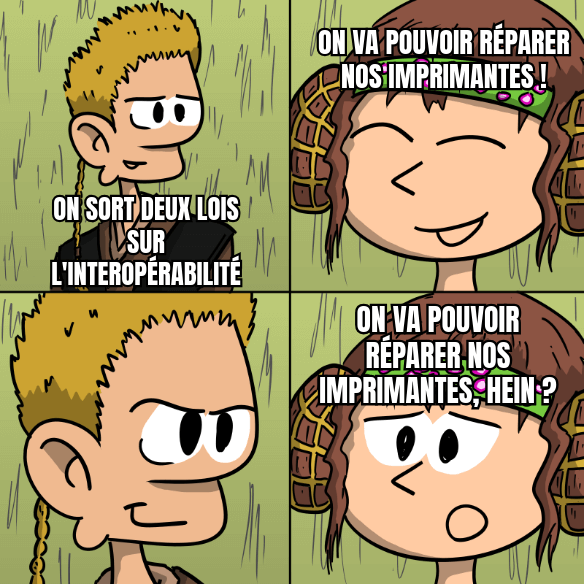

L’année dernière, le Canada a passé deux projets de loi très excitants : le projet de loi C244, une loi nationale sur le Droit de Réparation ; et le projet de loi C294, une loi d’interopérabilité. Nommément, ces deux lois permettent aux canadien·nes de tout réparer, depuis les tracteurs aux pompes à insuline, et de modifier les logiciels dans leurs appareils, que ce soient les consoles de jeux comme les imprimantes, pour qu’ils puissent fonctionner avec des magasins d’applis, des consommables, ou des extensions tierces.

Pourtant, ces projets de loi sont fondamentalement inutiles, parce qu’ils ne permettent pas aux canadien·nes d’acquérir les outils nécessaires pour briser les verrous numériques. Vous pouvez modifier votre imprimante pour qu’elle accepte des encres tierces, ou interpréter les codes diagnostiques d’une voiture pour que n’importe quel mécanicien·ne puisse la réparer, mais seulement si il n’y a pas de verrou numérique qui vous empêche de le faire, parce que donner à quelqu’un l’outil qui permet de briser un verrou numérique reste illégal grâce à la loi que James Moore et Tony Clement ont fourré dans la gosier du pays en 2012.

Et chaque imprimante sans exception, chaque enceinte connectée, voiture, tracteur, appareil ménager, implant médical ou appareil médical hospitalier aura un verrou numérique qui vous empêchera de le réparer, de le modifier, ou d’utiliser des pièces, un logiciel ou des consommables tiers.

Ce qui veut dire que ces deux lois remarquables sur la réparation et l’interopérabilité sont inutiles.

Alors pourquoi ne pas se débarrasser de la loi de 2012 qui interdit de briser les verrous numériques ? Parce que ces lois font partie d’accords d’échange avec les États-Unis. C’est une loi dont on a besoin pour garder un accès sans taxe aux marchés étasuniens.

Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Donald Trump va imposer 25 % de taxe sur toutes les exportations vers le Canada. La réponse de Trudeau c’est d’imposer des taxes de représailles, qui rendront les produits étasuniens 25 % plus chers pour les canadien·nes. Drôle de façon de punir les États-Unis !

Vous savez ce qui serait mieux encore ? Abolir les lois canadiennes qui protègent les compagnies des géants de la Tech étasuniens de la concurrence canadienne. Rendre légale la rétro-ingénierie, le jailbreak (le fait de contourner les limitations volontairement imposées par le constructeur) et la modification des produits technologiques et services américains. Ne demandez pas à Facebook de payer une taxe pour chaque lien vers un site d’information canadien, légalisez le crochetage de toutes les applis de Méta et de bloquer toutes les pubs qui en proviennent, pour que Mark Zuckerberg ne puisse plus se faire un sou sur notre dos.

Légalisez le jailbreak de votre Tesla par des mécanicien·nes canadien·nes, pour débloquer toutes les fonctionnalités normalement disponibles sur inscription, comme le pilotage automatique, et l’accès complet à la batterie, pour un prix fixe et pour toujours. Pour que vous puissiez mieux profiter de votre voiture et que, quand vous la revendrez, lae prochain·ne propriétaire continue de jouir de ces fonctionnalités, ce qui veut dire qu’iel paiera davantage pour votre voiture d’occasion.

C’est comme ça que l’on peut faire du tort à Elon Musk : pas en s’affichant publiquement comme horrifié·es par ses saluts nazi. Ça ne lui coûte rien. Il adore qu’on parle de lui. Non ! Frappez dans sa machine à sous incroyablement lucrative du marché de l’abonnement d’occasion sur lequel il se repose pour son entreprise de Swastikamions. Frappez-le en plein dans le câble d’alimentation !

Laissez les canadien·nes monter un magasin d’applis canadien pour les appareils Apple, le genre qui prend 3 % de commission sur les transactions, pas 30 %. En conséquence, chaque journal canadien qui vend des abonnements en passant par cette appli, et chaque créateur·ice de logiciel, musicien·ne ou écrivain·ne canadien·ne qui vend quelque chose en passant par une plateforme numérique verra ses revenus augmenter de 25 % du jour au lendemain, sans enregistrer un·e seul nouvelle·eau client·e.

Mais nous pouvons rallier de nouvelles·aux client·es, en vendant des logiciels de jailbreak et un accès aux magasins d’applis canadiens, pour tous les appareils mobiles et les consoles, partout dans le monde, et en incitant tous les éditeur·ices de jeux vidéos et les développeur·euses d’applis à vendre via les magasins canadiens pour les client·es du monde entier sans payer 30 % aux géantes entreprises étasuniennes de la Tech.

Nous pourrions vendre à chaque mécanicien·ne dans le monde un abonnement à 100$CAD par mois pour un outil de diagnostique universel. Chaque fermier·ère du monde pourrait acheter un kit qui leur permettrait de réparer leurs propres tracteurs John Deere sans payer 200$CAD de frais de déplacement à un·e technicien·ne de Deere pour inspecter les réparations.

Ils traceraient un chemin dans notre direction. Le Canada pourrait devenir un moteur de l’export des technologies, tout en baissant les prix pour les usager·ères canadien·nes, tout en rendant les affaires plus profitables pour tous ceux qui vendent des médias ou des logiciels sur des magasins en ligne. Et — c’est la partie la plus intéressante — ce serait un assaut frontal contre les entreprises étasuniennes les plus grandes, les plus profitables, les entreprises qui, à elles seules, maintiennent le S&P 500 à flot, en frappant directement dans leurs lignes de compte les plus profitables, en réduisant à néant, en l’espace d’une nuit et dans le monde entier, les centaines de milliards de revenus de ces arnaques.

Nous pouvons aller plus loin qu’exporter pour les étasuniens des médicaments à prix raisonnable. Nous pourrions aussi exporter pour nos amis étasuniens les outils extrêmement lucratifs de libération technologique.

C’est comme ça que vous gagnez une bataille commerciale.

Qu’en est-t-il des travailleur·euses ? Là, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles.

La bonne nouvelle, c’est que la popularité des syndicats dans l’opinion publique est à son plus haut niveau depuis le début des années 1970, que le nombre de travailleur·euses souhaitant rejoindre un syndicat n’a pas été aussi haut depuis des générations, et que les syndicats eux-mêmes sont assis sur des réserves financières battant tous les records, qu’ils pourraient utiliser pour organiser la lutte de ces travailleur·euses.

Mais voilà la mauvaise nouvelle. Les syndicats ont passé toutes les années Biden — alors qu’ils disposaient de l’environnement réglementaire le plus favorable depuis l’administration Carter, que l’opinion public était à son maximum, qu’un nombre record de travailleur·euses voulaient rejoindre un syndicat, qu’ils avaient plus d’argent que jamais à dépenser pour syndiquer ces travailleur·euses — à faire que dalle. Ils n’ont alloué que des clopinettes aux activités de syndicalisation, aboutissant à la fin des années Biden à un nombre de travailleur·euses syndiqué·es inférieur à celui de leur début.

Et puis nous avons eu Trump, qui a illégalement viré Gwynne Wilcox du National Labor Relations Board, laissant le NLRB sans quorum et donc incapable de réagir à des pratiques professionnelles injuste ou de certifier des élections syndicales.

C’est terrible. Mais la partie n’est pas terminée. Trump a viré les arbitres, et il pense que cela signifie la fin de la partie. Mais je vais vous dire un truc : virer l’arbitre ne termine pas la partie, ça veut juste dire que l’on rejette les règles. Trump pense que c’est le code du travail qui crée les syndicats, mais il a tord. Les syndicats sont la raison par laquelle nous avons un code du travail. Bien avant que les syndicats ne soient légalisés, nous avions des syndicats, qui combattaient dans la rue les voyous à la solde des patrons.

Cette solidarité illégale a conduit à l’adoption d’un code du travail, qui légalisait le syndicalisme. Le code du travail est passé parce que les travailleur·euses ont acquis du pouvoir à travers la solidarité. La loi ne crée pas cette solidarité, elle lui donne seulement une base légale. Retirez cette base légale, et le pouvoir des travailleur·euses reste intacte.

Le pouvoir des travailleur·euses est la réponse à la fascination vocationnelle. Après tout, il est bon pour vous et pour vos camarades travailleur·euses de considérer votre travail comme une sorte de mission. Si vous ressentez cela, si vous ressentez le devoir de protéger vos utilisateur·ices, vos patient·es, vos patron·nes, vos étudiant·es, un syndicat vous permet d’accomplir ce devoir.

Nous avons vu cela en 2023, lorsque Doug Ford (premier ministre de l’Ontario, NDT) a promis de détruire le pouvoir des fonctionnaires d’Ontario. Des travailleur·euses de toute la province se sont soulevés, annonçant une grève générale, et Doug Ford a plié comme l’un de ses costumes bas de gamme. Les travailleur·euses lui on mis une raclée, et on le refera si il le faut. Chose promise, chose due.

Le « désassemblage imprévu en plein-air » du code du travail étasunien signifie que les travailleur·euses peuvent à nouveau se soutenir les uns les autres. Les travailleur·euses de la Tech ont besoin de l’aide des autres travailleur·euses, parce qu’eils ne sont plus rares désormais, plus après un demi-million de licenciements. Ce qui signifie que les patrons de la Tech n’ont plus peur d’eux.

On sait comment les patrons de la Tech traitent les travailleur·euses dont ils n’ont pas peur. Regardez Jeff Bezos : les travailleur·euses dans ses entrepôts se blessent trois fois plus que la moyenne nationale, ses livreur·euses doivent pisser dans des bouteilles, et iels sont surveillé·es par des caméras IA qui les balancent si leurs yeux ne regardent pas dans la direction requise ou si leur bouche est ouverte trop souvent pendant qu’iels conduisent, parce que le règlement interdit de chanter avec la radio.

En comparaison, les développeur·euses d’Amazon ont le droit de venir travailler avec des crêtes roses, des piercings au visage et des tshirts noirs qui parlent de choses incompréhensibles pour leurs patrons. Iels ont le droit de pisser quand iels veulent. Jeff Bezos n’est pas tendre avec les travailleur·euses de la Tech, de la même manière qu’il ne nourrit pas une haine particulière contre les travailleur·euses des entrepôts ou les livreur·euses. Il traite ses travailleur·euses aussi mal qu’il est permis de le faire. Ce qui veut dire que les dévelopeur·euses aussi connaîtrons bientôt les bouteilles de pisse.

Ce n’est pas seulement vrai pour Amazon, bien entendu. Prenons Apple. Tim Cook a été nommé directeur général en 2011. Le comité directeur d’Apple l’a choisi pour succéder au fondateur Steve Jobs parce c’est le gars qui a compris comment délocaliser la production d’Apple vers des sous-traitants en Chine, sans rogner sur la garantie de qualité ou risquer une fuite des spécifications de produit en amont des lancements de produit légendaires et pompeux l’entreprise.

Aujourd’hui, les produits d’Apple sont fabriqués dans une gigantesque usine Foxconn à Zhengzhou, surnommée « iPhone City« . Effectivement, ces appareils arrivent par conteneurs dans le Port de Los Angeles dans un état de perfection immaculée, usinés avec les marges d’erreur les plus fines, et sans aucun risque de fuite vers la presse.

Chantier de construction d’une usine Foxconn (sous-traitant principal d’Apple) à Zhengzhou.

Photo sous licence CC BY-NC-SA par Bert van Dijk.

Pour aboutir à cette chaîne d’approvisionnement miraculeuse, Tim Cook n’a eu qu’à faire d’iPhone City un enfer sur Terre, un lieu dans lequel il est si horrible de travailler qu’il a fallu installer des filets anti-suicide autour des dortoirs afin de rattraper les corps de travailleur·euses tellement brutalisé·es par les ateliers de misère de Tim Cook qu’iels tentent de mettre fin à leurs jours en sautant dans le vide. Tim Cook n’est pas attaché sentimentalement aux travailleur·euses de la Tech, de même qu’il n’est pas hostile aux travailleur·euses à la chaîne chinois·es. Il traite simplement ses travailleur·euses aussi mal qu’il est permis de le faire et, avec les licenciements massifs dans le domaine de la Tech, il peut traiter ses développeur·euses bien, bien pire.

Comment les travailleur·euses de la Tech s’organisent-iels en syndicat ? Il y a des organisations spécifiques au domaine de la Tech, comme Tech Solidarity et la Tech Workers Coalition. Mais les travailleur·euses de la Tech ne pourront massivement se syndiquer qu’en faisant preuve de solidarité avec les autres travailleur·euses et en recevant leur solidarité en retour. Nous devons toustes soutenir tous les syndicats. Toustes les travailleur·euses doivent se soutenir les un·es les autres.

Nous entrons dans une période de polycrise omnibordélique. Le grondement menaçant du changement climatique, de l’autoritarisme, du génocide, de la xénophobie et de la transphobie s’est transformé en avalanche. Les auteurs de ces crimes contre l’humanité ont transformé internet en arme, colonisé le système nerveux numérique du XXIème siècle, l’utilisant pour attaquer son hôte, menaçant la civilisation elle-même.

L’internet merdifié a été construit à dessein pour ce genre de co-optation apocalyptique, organisée autour de sociétés gigantesques qui échangeraient une planète habitable et des droits humains contre un abattement fiscal de 3 %, qui ne nous présentent plus que des flux algorithmiques bidouillables et bloquent l’interopérabilité qui nous permettrait d’échapper à leur emprise, avec le soutien de gouvernements puissants auxquels elles peuvent faire appel pour « protéger leur propriété intellectuelle ».

Ça aurait pu ne pas se passer comme ça. L’internet merdifié n’était pas inévitable. Il est le résultat de choix réglementaires spécifiques, réalisés de mémoire d’humain·e, par des individus identifiables.

Personne n’est descendu d’une montagne avec deux tablettes de pierre en récitant « Toi Tony Clement, et toi James Moore, tu ne laisseras point les canadien·nes jailbreaker leurs téléphones ». Ces gens-là ont choisi l’emmerdification, rejetant des milliers de commentaires de canadien·nes qui les prévenaient de ce qui arriverait par la suite.

Nous n’avons pas à être les éternel·les prisonnier·ères des bourdes politiques catastrophiques de ministres conservateurs médiocres. Alors que la polycrise omnibordélique se déploie autour de nous, nous avons les moyens, la motivation et l’opportunité de construire des politiques canadiennes qui renforcent notre souveraineté, protègent nos droits et nous aident à rendre toustes les utilisateur·ices de technologie, dans chaque pays (y compris les États Unis), libres.

La présidence de Trump est une crise existentielle, mais elle présente aussi des opportunités. Quand la vie vous donne le SRAS, vous faites des sralsifis. Il fut un temps où nous avions un bon vieil internet, dont le principal défaut était qu’il requérait un si haut niveau d’expertise technique pour l’utiliser qu’il excluait toustes nos ami·es « normalles·aux » de ce merveilleux terrain de jeu.

Les services en ligne du Web 2.0 avaient des toboggans bien graissés pour que tout le monde puisse se mettre en ligne facilement, mais s’échapper de ces jardins clos du Web 2.0 c’était comme remonter la pente d’une fosse tout aussi bien graissée. Un bon internet tout neuf est possible, et nécessaire. Nous pouvons le construire, avec toute l’auto-détermination technologique du bon vieil internet, et la facilité d’usage du Web 2.0.

Un endroit où nous pourrions nous retrouver, nous coordonner et nous mobiliser pour résister à l’effondrement climatique, au fascisme, au génocide et à l’autoritarisme.

Nous pouvons construire ce bon internet tout neuf, et nous le devons.